- Postcranial

-

Das Skelett, auch Skelet (gr. skeletos „ausgetrockneter Körper“, „Mumie“), ist in der Biologie bzw. in der Anatomie ein Körperbestandteil, der die Stützstruktur des Organismus bildet. Prinzipiell gibt es zwei unterschiedliche Skelettarten: Das Exoskelett, das die stabile, äußere Hülle eines Organismus bildet, und das Endoskelett, das die Stützstruktur im Inneren des Körpers bildet.

Im übertragenen Sinne versteht man in der Technik unter einem Skelett auch eine tragende Struktur, beispielsweise eines Gebäudes.

Inhaltsverzeichnis

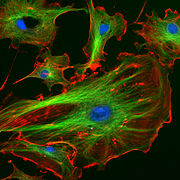

Zytoskelett

Das Zytoskelett (gr. kytos=Zelle) dient zur Stabilisierung und Formwahrung der Zellen. Weiterhin können sich Zellen mit dessen Hilfe bewegen und Stoffe in ihrem Inneren transportieren. Außerdem übernehmen Teile des Zytoskeletts auch Aufgaben in der Signalübertragung zwischen Zellen. Es besteht aus dünnen Proteinen, die die Zelle je nach Bedarf auf- und wieder abbauen können. Diese werden als Mikrofilamente bezeichnet und verlaufen wie Fasern in alle Richtungen durch die Zelle. Bei Eukaryoten werden drei verschiedene Typen von Filamenten unterschieden: Aktinfilamente, Mikrotubuli und Intermediärfilamente. Die Filamente der Prokaryoten sind zwar homolog zu denen der Eukaryoten, besitzen jedoch einen anderen Aufbau.

Hydroskelett

Die einfachste Skelettform, die vor allem bei verschiedenen wirbellosen Tieren auftaucht, die als Würmer bezeichnet werden, ist das Hydroskelett, bei dem der äußere Hautmuskel wie ein Schlauch das Wasser im Inneren des Körpers zusammendrückt. Da Wasser kaum komprimierbar ist (d.h. sich nicht zusammendrücken lässt), wirkt der Körper relativ stabil.

Exoskelett

Kopf einer Ameise

Kopf einer AmeiseAndere Tiere, vor allem die Gliederfüßer (gr: arthropoda), und hier besonders Insekten, Kieferklauenträger und Krebstiere, haben Exoskelette entwickelt. Da diese nur begrenzt mitwachsen können, finden in der Individualentwicklung meistens Häutungen statt, bei denen die während des Wachstums zu klein gewordene Hülle abgestreift wird.

Exoskelette können aus verschiedenen Materialien bestehen. Beispiele hierfür sind Knochen und Knorpel (bei Schildkröten und Panzerfischen), Chitin (bei Gliederfüßern), Kalziumverbindungen (bei Korallen, Mollusken und einigen Vielborstern) oder Silikat (bei Kieselalgen und Strahlentierchen).

Das Exoskelett von Insekten dient nicht nur als Schutz, sondern auch als Oberfläche zum Muskelansatz, als wasserdichter Schutz vor Austrocknung und als Sinnesorgan zur Interaktion mit ihrer Umwelt. Es besteht aus mehreren Schichten mit vier funktionell unterschiedlichen Regionen: Epicuticula, Procuticula, Epidermis und Basallamina[1]. Obwohl das Exoskelett der Gliederfüßer zum Großteil aus Chitin besteht, trifft dies nicht hundertprozentig zu.

Endoskelett

Vom Endoskelett spricht man, wenn die Stützstruktur der Tiere sich innerhalb des Körpers befindet. Diese Strukturen findet man etwa bei Chordatieren, Stachelhäutern und Schwämmen. Ein Endoskelett gibt dem Körper Halt und Stabilität und ermöglicht ihm die freie Bewegung. Echtes Endoskelett entstammt dem Mesoderm, diese Art von Skelett findet sich in den Chordatieren und den Stachelhäutern.

Schwämme

Das Skelett der Schwämme besteht aus mikroskopisch kleinen kalk- oder siliciumdioxidhaltigen Spiculae. Weiterer Bestandteil bei den Hornkieselschwämmen (Demospongiae) ist Spongin. Die Spiculae werden von Skelerocyten, einer Zellart im Mesogloea (bindegewebsartige Mittelschicht) gebildet. Je nachdem, ob die Spiculae aus Kalk oder Siliziumdioxid gebildet werden, spricht man von Kalk- oder Kieselschwämmen.

Stachelhäuter

Das Skelett der Stachelhäuter, zu denen unter anderem auch die Seesterne gehören, besteht aus Calcit und einem geringen Magnesiumoxidanteil. Es liegt unterhalb der Oberhaut (Epidermis) im Mesoderm und wird innerhalb von Zellverbänden von Skelettbildungszellen (Sclerocyten) gebildet. Dieses von den Sklerocyten geformte Gebilde (Stereom) ist porös und deshalb fest und zugleich leicht. Es verwächst zu Platten (Ossikel), die in alle Richtungen wachsen können und somit auch den Verlust eines Körperteils ersetzen können. Gelenke, die einzelne Skelettteile verbinden, können durch die Muskulatur bewegt werden.

Chordatiere

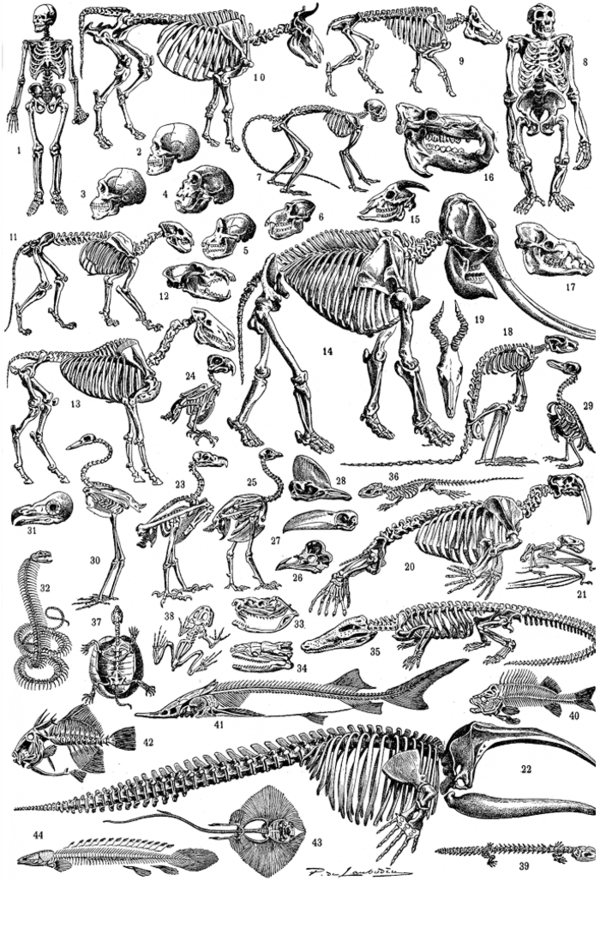

1_Mensch 2_Schädel 3_Australopithecus 4_Neandertaler 5_Schimpansen 6_Paviane 7_Schlankaffen 8_Gorillas 9_Wildschwein 10_Hausrind 11_Löwe 12_Wolf 13_Hauspferd 14_Elefanten 15_Hausziege 16_Flusspferde 17_Altweltkamele 18_Kängurus 19_Antilope 20_Walross 21_Fledertiere 22_Wale 23_Adler 24 Papageien 25_Haushuhn 26_Haushuhn 27_Tukane 28_Kasuare 29_Pinguine 30_Kraniche 31_Reptilien 32_Schlangen 33_Grubenottern 34_Abgottschlange 35_Krokodile 36_Echsen 37_Schildkröten 38_Froschlurche 39_Schwanzlurche 40_Barschartige 41_Echte Störe 42_Drückerfische 43_Rochen 44_Flösselhechte

1_Mensch 2_Schädel 3_Australopithecus 4_Neandertaler 5_Schimpansen 6_Paviane 7_Schlankaffen 8_Gorillas 9_Wildschwein 10_Hausrind 11_Löwe 12_Wolf 13_Hauspferd 14_Elefanten 15_Hausziege 16_Flusspferde 17_Altweltkamele 18_Kängurus 19_Antilope 20_Walross 21_Fledertiere 22_Wale 23_Adler 24 Papageien 25_Haushuhn 26_Haushuhn 27_Tukane 28_Kasuare 29_Pinguine 30_Kraniche 31_Reptilien 32_Schlangen 33_Grubenottern 34_Abgottschlange 35_Krokodile 36_Echsen 37_Schildkröten 38_Froschlurche 39_Schwanzlurche 40_Barschartige 41_Echte Störe 42_Drückerfische 43_Rochen 44_FlösselhechteDas Skelett der Wirbeltiere und der Schädellosen besteht aus festen Elementen, die über Skelettmuskeln gegeneinander bewegt werden können. Bei Menschen und generell bei den meisten Wirbeltiergruppen werden diese Elemente als Knochen bezeichnet. Weiterer wichtiger Baustein von Endoskeletten sind die Knorpel. Bei Säugetieren findet man sie überwiegend in den Gelenkbereichen. Bei anderen Tieren, wie den Knorpelfischen, zu denen die Haie zählen, ist das Skelett gänzlich aus Knorpeln aufgebaut.

Während Knochen aus Osteozyten (spezifische Zellen des Knochens) besteht, die um sich herum eine Matrix aus Collagen aufbauen, in die inorganische Elemente wie Hydroxyapatitkristalle (Ca5(PO4)3OH) eingelagert werden, besteht Knorpel aus Chondrozyten (spezifische Zellen der Knorpel), die um sich herum eine wasserreiche Matrix aus Proteoglycan und Glycoproteinen aufbauen. Anhand der Interzellulärmatrix wird zwischen hyalinem, elastischem und Faserknorpel unterschieden.

Knochen bilden neben ihrer Stützfunktion des Körpers und Schutzfunktion für die inneren Organe die mechanische Grundlage, die erst eine Bewegung ermöglicht. Außerdem dienen sie, auf zellulärer Ebene, als Calcium- und Phosphatspeicher.

Wirbeltiere

Dem Skelett der Wirbeltiere sind viele Gemeinsamkeiten ansehbar, trotzdem unterscheidet es sich, je nach Lebensraum und Anforderungen, teilweise erheblich. Mit diesen Gemeinsamkeiten und Unterschieden beschäftigt sich die Vergleichende Anatomie.

Fische

Das Skelett der Fische besteht entweder aus Knorpel (Knorpelfische) oder aus Knochen (Knochenfische). Die Hauptmerkmale der Fische, die Flossen, sind mit knöchernen Flossenstrahlen (Radien) verstärkt. Die Flossen, mit Ausnahme der Schwanzflosse, haben keine direkte Verbindung mit der Wirbelsäule, sie werden lediglich durch die an den Flossenträgern (Radiale) ansetzenden Muskeln gestützt. Die Rippen setzen an der Wirbelsäule an und umspannen auch den Bauchraum bis zum After. Ein Brustbein fehlt. Die Gräten bestehen aus verknöchertem Bindegewebe in den Muskelscheiden der Knochenfische.

Vögel

Um das Gewicht der Vögel möglichst gering zu halten, sind einige der Vogelknochen mit Luft gefüllt.

Meeressäuger

Um eine Fortbewegung der Meeressäuger im Wasser zu erleichtern bzw. zu ermöglichen, haben sich bei ihnen die Vorderextremitäten zu paddelartigen Flossen umentwickelt. Die Hinterbeine gingen entweder gänzlich verloren, wie z. B. bei den Walen und Seekühen oder vereinigten sich zu einer einheitlichen Schwanzflosse (wie z. B. bei Robben).

Menschen

- Hauptartikel: Knochen des Menschen

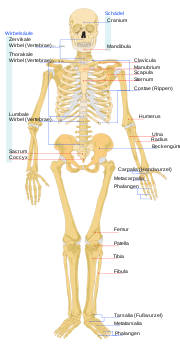

Das menschliche Skelett hat einen Anteil von 12 Prozent am Gesamtgewicht, bei einem 75 Kilogramm schweren Menschen wiegen die Knochen also bloß neun Kilogramm. Das Skelett eines erwachsenen Menschen besteht aus etwas über 200 Knochen (genaue Zahlen schwanken zwischen Individuen) und wird in einen cranialen und einen postcranialen Teil unterschieden. Der craniale Teil umfasst nur den Schädel. Der postcraniale Teil umfasst den Rest des Skeletts. Weitergehend wird dieser Teil in axiales und appendikuläres Skelett unterteilt. Zum axialen Skelett gehören der Rumpf mit Wirbelsäule, Kreuzbein, Rippen und Brustbein. Die Extremitäten gehören zum sogenannten appendikulären Skelett, welchem auch die Schulter und der Beckengürtel zugeordnet werden.

Das menschliche Skelett braucht mehrere Jahre, bis es vollständig entwickelt ist. Obwohl der Oberarmknochen (lat. Humerus) bereits im Mutterleib (8. Woche) verknöchert (ossifiziert), ist das Skelett erst um das 20. Lebensjahr herum vollständig entwickelt.

Literatur

- Milton Hildebrand/George E. Goslow: Vergleichende und funktionelle Anatomie der Wirbeltiere, Springer, Berlin 2003, ISBN 3540007571

Quellen

Weblinks

Wikimedia Foundation.