- Drug targeting

-

Drug Targeting oder Tagerted Drug Delivery ist die zielgerichtete und selektive Anreicherung oder Freisetzung eines Arzneistoffs am gewünschten Wirkort nach einer systemischen Verabreichung eines Medikaments. Auf diese Weise sollen die Effektivität der Wirkung erhöht und gleichzeitig systemische Nebenwirkungen verringert werden. Ein Targeting eines Arzneistoffs ist mit Hilfe chemischer Modifikationen des Wirkstoffes, mit Hilfe der Biotechnologie oder mit Hilfe der pharmazeutischen Technologie möglich.

Inhaltsverzeichnis

Zweck

Für eine gezielte Versorgung des zu behandelnden Gewebes gibt es pharmazeutische, biopharmazeutische, pharmakodynamische, pharmakokinetische und pharmakoökonomische Gründe. Zusätzlich kann eine ausreichende Versorgung der betroffenen Zellen, des betroffenen Gewebes oder der betroffenen Organe unter Verwendung klassischer Methoden bei zahlreichen Erkrankungen, wie beispielsweise zentralnervöse Störungen, rheumatoide Arthritis, Tumorerkrankungen und Tuberkulose, erschwert sein. Ein Drug Targeting kann in diesen Fällen ebenfalls hilfreich sein.

Methoden

Targeting aufgrund physikochemischer Eigenschaften des Arzneistoffs

Die einfachste Form des Drug Targetings besteht in der Optimierung der physikochemischen Eigenschaften, insbesondere der Löslichkeit, der Lipophilie und der Azidität oder Basizität des Arzneistoffs. Ein solches Drug Targeting ist im Allgemeinen nicht von einen Arzneistoffträger abhängig. Die Selektivität für ein bestimmtes Zielgewebe ist hingegen in der Regel beschränkt.

Ein solcher, auf den physikochemischen Stoffeigenschaften beruhender Targeting-Effekt wird für die sauren Nichtopioid-Analgetika diskutiert. Saure Nichtopioid-Analgetika, wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Indometacin und weiteren Vertreter, liegen bei physiologischem pH-Wert überwiegend in ihrer deprotonierten anionischen Form vor. Im sauren, entzündeten Gewebe hingegen können sie sich anreichern, das sie hier in relevanter Menge protoniert und somit immobilisiert vorliegen. Diese Eigenschaft saurer Nichtopioid-Analgetika wird als Begründung für ihre therapeutische Überlegenheit gegenüber nichtsauren Analgetika, wie Phenazon, Metamizol und Paracetamol, bei der Behandlung entzündlicher Erkrankungen angeführt.

Target-selektive Aktivierung von Prodrugs

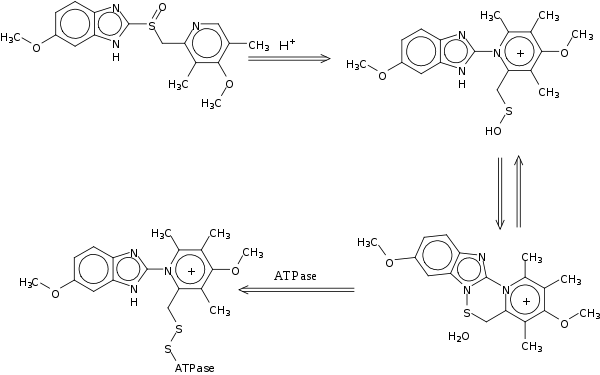

Eine weitere Option sind inaktive Arzneistoffvorstufen (Prodrugs), die selektiv innerhalb des Zielgewebes in ihre aktive Form (aktive Metabolite) umgewandelt werden. Ein Beispiel hierfür sind die Protonenpumpenhemmer, zu denen beispielsweise Omeprazol zählt[1]. Protonenpumpenhemmer sind Prodrugs, die im stark sauren Milieu, insbesondere an der Oberfläche der Magensäure produzierenden Parietalzellen, aktiviert werden und als Folge Proteine, wie die H+/K+-ATPase (Protonenpumpe), durch kovalente Bindung inaktivieren.

Aktivierung von Omeprazol: Nach peroraler Verabreichung von Omeprazol in magensaftresitenter Form wird der Arzneistoff im Dünndarm in die Blutbahn resorbiert und gelangt so unter anderem in die Parietalzellen der Magenschleimhaut. Auf Grund der hohen Protonenkonzentration an der Oberfläche der Parietalzellen wird Omeprazol aktiviert und hemmt die H+/K+-ATPase (Protonenpumpe)

Aktivierung von Omeprazol: Nach peroraler Verabreichung von Omeprazol in magensaftresitenter Form wird der Arzneistoff im Dünndarm in die Blutbahn resorbiert und gelangt so unter anderem in die Parietalzellen der Magenschleimhaut. Auf Grund der hohen Protonenkonzentration an der Oberfläche der Parietalzellen wird Omeprazol aktiviert und hemmt die H+/K+-ATPase (Protonenpumpe)Ein weiteres Beispiel für ein Drug Targeting mit Hilfe von Prodrugs, die selektiv im Zielgewebe aktiviert werden sind die Antibiotika aus der Gruppe der Nitroimidazole, wie beispielsweise Metronidazol. Nitroimidazole sind insbesondere unter anaeroben Bedingungen wirksam und haben ein breites Wirkspektrum gegen anaerobe Keime. Im anaeroben Milieu wird das Prodrug Metronidazol von den Bakterien enzymatisch unter Beteiligung von Ferredoxin in sein hochreaktives Zwischenprodukt N-(2-Hydroxyethyl)-oxamidsäure gespalten. Dieses Zwischenprodukt führt zu DNA-Strangbrüche innerhalb der bakteriellen DNA und ist somit für die bakterizide Wirkung von Metronidazol verantwortlich.

Sonstige

Die moderne Form des Targetings wird realisiert, dass man den Wirkstoff an ein Molekül bindet, von dem bekannt ist, dass es an die Zielzellen bindet, ein sogenanntes Konjugat. Dies kann beispielsweise mit Hilfe von Antikörpern erfolgen. Eine weitere Entwicklung ist, dass der Wirkstoff in einem Liposom verkapselt wird und das zielsuchende Molekül in der Liposomen-Hülle verankert wird.[2][3] Dies hat zusätzlich den Vorteil, dass der Wirkstoff nicht mehr so leicht metabolisiert werden kann oder aber dass Wirkstoffe verabreicht werden können, die in Wasser unlöslich sind wie zum Beispiel Paclitaxel. Vor allem bei der Tumorbekämpfung mittels Chemotherapeutika ist dies ein Fortschritt, da die Nebenwirkungen für gesunde Körperzellen minimiert werden.[4]

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Esomeprazole in the framework of proton-pump inhibitor development. In: Analogue-based drug discovery, Robin Ganellin, S. 81-114, John Wiley & Sons 2006, ISBN 3527312579

- ↑ Vladimir Torchilin, Volkmar Weissig: In: Liposomes: A Practical Approach, 2. Auflage. Oxford University Press 2003. ISBN 978-0199636549.

- ↑ M. Thöle: Arzneistofftransport an der Blut-Hirn-Schranke: Drug Targeting mit liposomalen Konjugaten

- ↑ A. Sharma, E. Mayhew, L. Bolcsak, C. Cavanaugh, P. Harmon, A. Janoff, R.J. Bernacki: Activity of paclitaxel liposome formulations against human ovarian tumor xenografts. In Int J Cancer. 71, 1997, S. 103-107. PMID 9096672.

Wikimedia Foundation.