- Parton (Physik)

-

In der Teilchenphysik der späten 1960er Jahre waren die Partonen hypothetische Elementarteilchen, die im „Partonenmodell“ der starken Wechselwirkung die Konstituenten des Hadrons darstellten. Der Name geht auf den Physiker Richard Feynman zurück. In den 1970er Jahren wurde mit der Theorie der Quantenchromodynamik (QCD) gezeigt, dass Hadronen aus den von Murray Gell-Mann postulierten Quarks bestehen – Feynman wurde bei der Namensgebung überstimmt, nunmehr spricht man von Quarks und Gluonen als Bestandteile eines Hadrons.

Die QCD beschreibt die Wechselwirkung in Kernen detaillierter als das Partonenmodell, letzteres wird aber auch heute noch gebraucht, um gewisse Aspekte der Wechselwirkungen bei sehr kleinen Abständen zu beschreiben.

Inhaltsverzeichnis

Partonverteilungsfunktionen

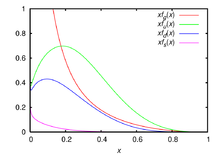

Die Partonverteilungsfunktionen (parton distribution functions, PDF) geben die Wahrscheinlichkeit an, ein Teilchen mit einem bestimmten longitudinalen Impulsanteil x und dem Impulsübertrag Q2 in einem Hadron zu finden. Die Partonverteilungsfunktionen können aufgrund nichtperturbativer Effekte der QCD nicht störungstheoretisch ermittelt werden. Die bekannten Partonverteilungsfunktionen stammen daher (und wegen Beschränkungen der Gittereichtheorie) aus experimentellen Daten.

Es gibt mehrere, von verschiedenen Gruppen auf der ganzen Welt ermittelte, Verteilungsfunktionen. Die wichtigsten sind:

- CTEQ, von der CTEQ-Kollaboration

- GRV, von M. Glück, E. Reya und A. Vogt

- MRST, von A. D. Martin, R. G. Roberts, W. J. Stirling und R. S. Thorne

Quellen

Partonverteilungsfunktionen

- CTEQ Collaboration, S. Kretzer et al., "CTEQ6 Parton Distributions with Heavy Quark Mass Effects", Phys. Rev. D69, 114005 (2004).

- M. Glück, E. Reya, A. Vogt, "Dynamical Parton Distributions Revisited", Eur. Phys. J. C5, 461–470 (1998).

- A. D. Martin et al., "Parton distributions incorporating QED contributions", Eur. Phys. J. C39, 155 161 (2005).

Weblinks

Wikimedia Foundation.