- Scherbach

-

Wappen Deutschlandkarte

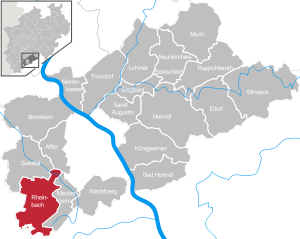

50.6333333333336.95173Koordinaten: 50° 38′ N, 6° 57′ OBasisdaten Bundesland: Nordrhein-Westfalen Regierungsbezirk: Köln Kreis: Rhein-Sieg-Kreis Höhe: 173 m ü. NN Fläche: 69,74 km² Einwohner: 26.779 (31. Dez. 2007)[1] Bevölkerungsdichte: 384 Einwohner je km² Postleitzahl: 53359 Vorwahl: 02226 Kfz-Kennzeichen: SU Gemeindeschlüssel: 05 3 82 048 LOCODE: DE RHH NUTS: DEA2C Adresse der Stadtverwaltung: Schweigelstr. 23

53359 RheinbachWebpräsenz: Bürgermeister: Stefan Raetz (CDU) Lage der Stadt Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis Rheinbach ist eine Stadt im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen mit den Beinamen „Stadt des Glases“ und „Stadt der Schulen“. Rheinbach besitzt den Sonderstatus 'Mittlere kreisangehörige Stadt'. Der Name Rheinbach ist aus Reginbach entstanden (Ort am Bache, an dem einmal ein fränkischer Herr mit Namen Regin ansässig war).

Inhaltsverzeichnis

Geografie

Geografische Lage

Rheinbach liegt im linksrheinischen Teil des Rheinlandes 18 km westlich der Innenstadt von Bonn und etwa 50 km südlich von Köln. Die Stadt selbst liegt in der Voreifel, größtenteils noch in der Ebene der Kölner Bucht, das Stadtgebiet umfasst aber auch einige Dörfer des Ahrgebirges, das sich südlich anschließt.

Höchster Punkt Rheinbachs ist der bei Todenfeld gelegenen Vermessungspunkt 406 Meter ü. NN welcher eine sehr gute Aussicht in die Eifel und in das Vorgebirge bietet.

Stadtgliederung

Die „Ortschaften“ sowie die „Wohnplätze“ bilden die Ortsteile von Rheinbach.

Ortschaften - Todenfeld

- Oberdrees

- Flerzheim

- Hilberath

- Neukirchen

- Niederdrees

- Queckenberg

- Ramershoven

- Wormersdorf

Wohnplätze - Irlenbusch

- Klein Schlebach

- Groß Schlebach

- Loch

- Merzbach

- Berscheid

- Eichen

- Gut Waldau

- Hardt-Sürst

- Haus Winterburg

- Klein Altendorf

- Krahforst

- Kurtenberg

- Nussbaum

- Peppenhoven

- Scherbach

- Vogelsang

Geschichte

Rheinbach wurde um 762 erstmals urkundlich erwähnt, als König Pippin und seine Frau Bertrada der Abtei Prüm Ländereien rund um Reginbach schenkten. 1178 tauchten erstmals die Ritter von Rheinbach auf. Emelricus wurde Herr von Rheinbach. Seine Nachfahren regierten die Gemarkung bis zum Aussterben des Geschlechts in der Mitte des 14. Jahrhunderts. 1246 übertrug der Prümer Vogt, Graf von Hochstade, seine Rechte an seinen Bruder, den Kölner Erzbischof. 1298 wurde die Stadt befestigt und erhielt also eine Stadtmauer mit Türmen und Halbtürmen, deren Reste in Teilen heute noch besichtigt werden können. Sie wurde von da an als „oppidum“ bezeichnet. 1343 erhielt der Kölner Bischof alle Rechte an Burg und Stadt Rheinbach. Bis zum Jahr 1789 blieb die Stadt unter kurkölner Kontrolle.

Ab dem 15. Jahrhundert gab es im Ort Wachdienst durch einen Nachtwächter oder als bürgerliche Nachtwache. Von 1794 bis 1815 war Rheinbach Teil des Departements Rhin-et-Moselle und damit unter französischer Kontrolle. Eine interessante Episode ist die 1797 durch den Publizisten Johann Baptist Geich ausgerufene Republik „Freies Land Rheinbach“, die das nachrevolutionäre Frankreich zum Vorbild hatte und Rheinbach zur Hauptstadt dieses linksrheinischen Staates erkor. 1802 wurde Rheinbach von napoleonischen Truppen annektiert und als Teil des o.g. Departements an den zu jener Zeit expandierenden französischen Staat angegliedert.

Nach den erfolgreich geführten Befreiungskriegen – insbesondere aber in Folge des Wiener Kongresses – fiel Rheinbach 1815 an Preußen und wurde zunächst Teil des Großherzogtums Niederrhein und dann bis 1945 Teil der Provinz Rhein Rheinprovinz. In der Potsdamer Konferenz wurde die Provinz Rhein in einen französischen und in einen britischen Sektor geteilt. Rheinbach lag direkt an der Sektorengrenze, jedoch noch im britischen Bereich. Aus diesem entstand später das Land Nordrhein-Westfalen. Die damalige Sektorengrenze ist identisch mit der Grenze zum Kreis Ahrweiler, der im Bundesland Rheinland-Pfalz liegt und damit zugleich (Bundes-)Staatsgrenze.

Ab 1820 wurde mit dem Abriss der Rheinbacher Stadtbefestigung begonnen. 1842 zerstörte ein verheerender Brand beinahe 30 % der Stadt. Aber nur zwanzig Jahre später, 1862, erhielt Rheinbach die alten Stadtrechte wieder zurück, die es unter französischer Herrschaft verloren hatte. 1866 wurde in Rheinbach eine Filiale der Armen Dienstmägde Jesu Christi eröffnet. Die Schwestern widmeten sich der Krankenpflege und richteten eine Kinderbewahrstelle und eine Handarbeitsschule für Mädchen ein. Ab 1869 entwickelte sich daraus das Rheinbacher Krankenhaus.

Zur Kaiserzeit des Deutschen Reiches wurde Rheinbach an das Eisenbahnnetz der Reichsbahn auf der Linie Bonn–Euskirchen angeschlossen. Heute verkehren Regionalbahnen auf der Strecke und verbinden Rheinbach mit der Eifel bzw. schließen diese an den Köln-Bonner-Ballungsraum an. 1914 wurde in Rheinbach die Strafanstalt, heute Justizvollzugsanstalt, gegründet. Von 1918 bis 1929 wurde die Stadt abwechselnd von den Franzosen und den Engländern besetzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Rheinbach durch Bomben und andere Kampfhandlungen zu 70 % zerstört. Rheinbach, wie auch die Stadt Meckenheim lagen an der Vormarschroute der 9. US-Panzerdivision auf dem Weg zur berühmten Brücke von Remagen.

Die Ansiedlung aus Böhmen vertriebener Glasbläser nach dem Zweiten Weltkrieg führte zu Entstehung eines wirtschaftlichen Schwerpunkts in der Glasindustrie, in Folge zur Einrichtung der Glasfachschule in Rheinbach (Staatliches Berufskolleg – Glas, Keramik und Gestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen) und des Glasmuseums im Jahr 1968.

Die Römische Wasserleitung aus der Eifel nach Köln führte durch das heutige Stadtgebiet Rheinbachs. 1957 wurde Rheinbach Bundeswehrstandort. Zuerst wurde eine sogenannte Führungsfernmeldekompanie untergebracht. Heute ist in der Tomburgkaserne, die nach der beim Ortsteil Wormersdorf gelegenen Tomburg benannt ist, auch eine Führungsunterstützungsbrigade 900 stationiert. Außerdem unterhält die Bundeswehr ein 100 ha großes Gelände mit einem Munitionslager.

1975 wurde das damalige Rheinbacher Hallenbad eingeweiht. 2002 – nach fast zweijährigem Um- und teilweisem Neubau – wurde das Bad als „monte mare“ wiedereröffnet.

Einige Jahrzehnte lang befand sich in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach eine Abteilung für Schwerverbrecher, die der Haftanstalt aufgrund einiger spektakulärer Ausbrüche zu einer Bekanntheit über die Grenzen Rheinbachs hinaus verhalfen. Die JVA ist von 2003 bis 2005 modernisiert und vergrößert worden.

Hexenprozesse

An die Hexenprozesse in Rheinbach, die zwischen 1631 und 1636 wüteten, erinnert der Hexenturm, der damals als Gefängnis diente. Darüber hinaus wurde er auch als Folterkammer verwendet. Er stammt bereits aus dem Hochmittelalter.

In den Hexenverfolgungen verurteilten die kurkölnischen Hexenkommissare Dr. Franz Buirmann und Moers ab 1631 130 Menschen wegen Hexerei zum Tode. Darunter waren auch Menschen, die eigentlich nach Gesetz nach der 24-stündigen Folter wieder freigelassen werden sollten. Sie wurden aber vom Henker, der die Anordnung hatte, weiter zu foltern, zu Tode gefoltert.

Die Tötungen waren teilweise politisch motiviert, was daraus zu ersehen ist, dass auch Anklagen gegen den Vogt, fünf von sieben Schöffen und, wie unten beschrieben, sogar gegen den Bürgermeister erhoben wurden. Ein Vergleich zu den Hexenprozessen von Salem ist durchaus erlaubt.

Der ehemalige Bürgermeister Hilger Lirtzen wurde aufs Schärfste gefoltert, legte aber kein Geständnis ab. Wochenlang blieb er mit schmerzvollsten Verletzungen im Gefängnis. Dann folgten weitere Verhöre auf dem Hexenstuhl, bis er schließlich ein Geständnis ablegte und im Juli 1631 verbrannt wurde.

Einwohnerentwicklung

(jeweils zum 31. Dezember)

Jahr Einwohner 1998 25.579 1999 25.688 2000 25.943 2001 25.986 2002 26.044 2003 26.149 2004 26.273 2005 26.533 Religionen

Katholische Gemeinden

- Seelsorgebereich Rheinbach im Dekanat Meckenheim/Rheinbach (Erzbistum Köln)

- Katholische Kirchengemeinde St. Ägidius, Oberdrees

- Katholische Kirchengemeinde St. Antonius, Niederdrees

- Katholische Kirchengemeinde St. Basilides, Ramershoven

- Katholische Kirchengemeinde St. Joseph, Queckenberg

- Katholische Kirchengemeinde St. Margareta, Neukirchen/Merzbach

- Katholische Kirchengemeinde St. Martin, Flerzheim

- Katholische Kirchengemeinde St. Martin, Hilberath

- Katholische Kirchengemeinde St. Martin, Rheinbach Stadt

- Seelsorgebereich Meckenheim im Dekanat Meckenheim/Rheinbach

- Katholische Kirchengemeinde St. Martin, Wormersdorf

Evangelische Gemeinden

- Evangelische Gemeinde Rheinbach, Gnadenkirche

- Freie Evangelische Kirchengemeinde, FEG

Politik

Stadtrat

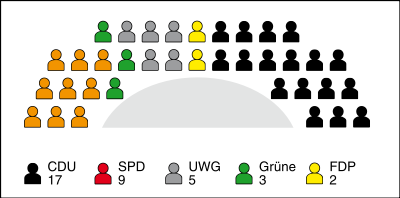

Von 19.860 wahlberechtigten Bürgern und Bürgerinnen wurden 11.932 gültige Stimmen abgegeben. Im folgenden die Stimmenverteilung und die Anzahl der auf die Parteien fallenden Mandate von insgesamt 36 zu vergebenden Ratssitzen:

Partei Prozent Sitze CDU 47,5 17 SPD 24,0 9 Grüne 7,3 3 FDP 6,7 2 UWG 14,6 5 Wappen

Blasonierung: „Im geteilten Felde, oben in Silber ein durchgehendes schwarzes Kreuz, unten gespalten, links in Silber ein mit dem Barte linkshin gewendeter blauer Schlüssel, rechts in Rot ein halber silberner Adler am Spalt.“

Das schwarze Kreuz auf silbernem Grund steht für das Erzstift Köln. Der Schlüssel deutet auf den hl. Petrus als Patron der Kirche oder des Erzstiftes. Der Adler aus dem Wappen der Grafen von Are-Hochstaden knüpft an die Übertragung von 1246/47 an und ignoriert die widerrechtliche Aneignung des Besitzes durch die Ritter von Rheinbach. Schon das zweite Schöffensiegel von 1344 zeigt dieses Motiv.

Städtepartnerschaften

- Deinze, Belgien

- Kamenický Šenov (Steinschönau), Tschechien

- Sevenoaks, Kent, Vereinigtes Königreich

- Villeneuve-lès-Avignon, Frankreich

Kultur und Sehenswürdigkeiten, Freizeit

Museen

- Glasmuseum Rheinbach

- Kutschenmuseum Mostert

- Naturparkzentrum des Naturpark Rheinland

Bauwerke

- Burgruine Tomburg bei Wormersdorf

- Hexenturm

- Wasemer Turm

- Kallenturm

- Windmühlenturm

- Bocksturm

- Himmeroder Hof

- Waldkapelle

- Römische Wasserleitung („Römerkanal“)

- Altes Bürgerhaus (Am Bürgerhaus 5)

Freizeit

- Neben dem Freizeitpark mit Kinderspielplatz, Seen und Minigolfanlage und Grillplätzen zählt das Freizeitbad monte mare mit seinem 10 Meter tiefen und europaweit einmaligen Indoor-Tauchbecken zu den beliebten Ausflugszielen.

Infrastruktur und Wirtschaft

Verkehr

Schienenverkehr

Der Bahnhof Rheinbach liegt an der Voreifelbahn (KBS 475) Bonn–Euskirchen–Bad Münstereifel, auf der im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) die RegionalBahn 23 verkehrt.

Durchgeführt wird der Schienenpersonennahverkehr von der DB Regio NRW, die für die Voreifelbahn Diesel-Triebwagen der DB Baureihe 644 in Ein- bis Zweifachtraktion für Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h einsetzt.

Für den Öffentlichen Schienenpersonennahverkehr gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) und tarifraumüberschreitend der NRW-Tarif.

Straßen

Rheinbach liegt an der Bundesautobahn 61 (Köln–Koblenz). Der zentrale Bereich Rheinbachs und mehrere Ortsteile werden zudem von der Bundesstraße 266 erschlossen.

Bildung

Die Stadt beherbergt

- fünf Grundschulen (Stadtkern zwei, Flerzheim, Merzbach und Wormersdorf)

- die Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen)

- die Gemeinschafts-Hauptschule Am Dederichsgraben

- die Tomburg-Realschule

- das Städtische Gymnasium Rheinbach

- das Erzbischöfliche St.-Joseph-Gymnasium

- das Vinzenz-Pallotti-Kolleg

- das Staatliche Berufskolleg Glas Keramik Gestaltung des Landes NRW Rheinbach

- die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg (gemeinsam mit dem rechtsrheinischen Sankt Augustin)

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Johann Joseph Müller (1768–1850), Domherr in Köln und Wohltäter seiner Heimatstadt Rheinbach

- Andreas Gau (1800–1862), katholischer Theologe, Dozent und Subregens in Köln, Stiftsherr in Aachen, Abgeordneter im preußischen Landtag für den Wahlkreis Bonn-Rheinbach.

- Elke Erb (* 1938, Scherbach), Schriftstellerin

- Ute Erb (* 1940, Scherbach), Dichterin

- Tim Lobinger (* 1972), Leichtathlet und Olympiateilnehmer

- Antoine Monot, Jr. (* 1975), Schauspieler

- Stefan Parinussa (* 1974), Radrennfahrer

- Markus Pröll (* 1979), Fußballspieler

- Jérôme Becher (* 1979), Europarekordhalter im 24-Stunden-Schwimmen

- Barbara Ruscher, Kabarettistin

- Bernd Schumacher (* 1952), Kriminalromanautor und Liedermacher

Weitere Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen

- Franz Buirmann (1590–unbekannt), kurkölnischer Hexenkommissar

- Hermann Löher (1595–1678), Gegner der Hexenprozesse

- Wilhelm Busch (* 28. Dezember 1867 in Ersdorf, † 18. Mai 1923), Mitglied des Preuß. Abgeordnetenhauses (Zentrum), Parl. Staatssekretär im preuß. Landwirtschaftsministerium, 1922 Ehrenbürger von Rheinbach

- Hans von der Groeben (1907–2005), Diplomat, Wissenschaftler und Publizist

- Franz Wendler (1913–2007), Glaskünstler

- Paul Reding (* 1939), Künstler und Schriftsteller

- Wolfgang Niedecken (* 1951), Sänger, Musiker und bildender Künstler

- Thomas Quast (* 1962), Richter, Musiker und Komponist

- Norbert Röttgen (* 1965), Bundespolitiker der CDU

- Jenny Elvers-Elbertzhagen (* 1972), Schauspielerin und Moderatorin

- Hans Adu Sarpei (* 1976), ghanaischer Fußballspieler

- Christian Knees (* 1981), Profi-Radrennfahrer

- Lukas Sinkiewicz (* 1985), Fußballnationalspieler polnischer Herkunft

Einzelnachweise

- ↑ Information und Technik Nordrhein-Westfalen: Amtliche Bevölkerungszahlen

Literatur

- Klaus Fink: Rheinbach unterm Krummstab, Stadt Rheinbach, Rheinbach 2005, ISBN 978-3-9806176-1-1

- Bernd Schumacher: Februarblut, KBV Verlag, Hillesheim 2007, ISBN 978-3-940077-07-3

- Bernd Schumacher: Wer mit dem Teufel tanzt, KBV Verlag, Hillesheim 2008, ISBN 978-3-940077-25-7

Weblinks

Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-KreisAlfter | Bad Honnef | Bornheim | Eitorf | Hennef (Sieg) | Königswinter | Lohmar | Meckenheim | Much | Neunkirchen-Seelscheid | Niederkassel | Rheinbach | Ruppichteroth | Sankt Augustin | Siegburg | Swisttal | Troisdorf | Wachtberg | Windeck

Wikimedia Foundation.