- Sparschleuse

-

Modell der Schachtschleuse Sülfeld mit zweimal 3 offenen Sparbecken

Modell der Schachtschleuse Sülfeld mit zweimal 3 offenen Sparbecken

Eine Sparschleuse ist eine besondere Bauform der Schiffsschleuse, mit deren Hilfe der Wasserverbrauch pro Schleusung minimiert werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Das Problem des Wasserverbrauchs

Eine Schiffsschleuse muss bei jeder Bergschleusung komplett mit Wasser gefüllt und bei jeder Talschleusung wieder entleert werden. Normalerweise wird das benötigte Wasser aus dem Oberwasser entnommen und läuft anschließend ins Unterwasser ab. Bei Schleusen an Flüssen, bei denen das fließende Gewässer selber für ständigen Nachschub an Wasser sorgt, ist dies kein Problem. Will man aber beispielsweise mit einem Kanal einen Höhenzug überwinden, an dessen Scheitelpunkt keine oder nur geringe natürliche Zuflüsse existieren, dann sind spezielle Maßnahmen notwendig, da sich sonst der Kanal nach und nach talwärts entleeren würde.

Mögliche Gegenmaßnahmen

Als mögliche Maßnahmen gegen das Trockenfallen der Scheitelhaltung des Kanals kommen in Betracht:

- Natürliche Gewässer werden „angezapft“ und an dessen Scheitelpunkt in den Kanal geleitet. Dies ist jedoch nicht überall möglich und kann außerdem ökologische Probleme mit sich bringen, da das Wasser dann anderswo fehlt.

- Es dürfen nur so viele Schiffe geschleust werden, wie der natürliche Wasserzufluss erlaubt. Diese Einschränkung kann die Wirtschaftlichkeit des Kanals jedoch erheblich verringern.

- Das Wasser wird nach der Talschleusung wieder ins Oberwasser zurückgepumpt, was jedoch einen erheblichen Energieaufwand und auch eine gewisse Zeit erfordert.

- Die Verwendung von Schiffshebewerken anstelle von Schleusen, was deutlich teurer ist, vor allem auch bei größeren Schiffen

- Ein Teil des Wassers wird durch die Verwendung einer Sparschleuse zurückgehalten. Diese Lösung wurde beispielsweise bei 13 der insgesamt 16 Stufen des Main-Donau-Kanals verwirklicht.

Die Funktionsweise einer Sparschleuse

Bei einer Sparschleuse befinden sich neben der Schleusenkammer zusätzliche offene Wasserbecken, die in der Höhe gestaffelt sind. Bei einer Talschleusung werden - nach dem physikalischen Gesetz der kommunizierenden Röhren - zunächst nacheinander diese Sparbecken gefüllt und nur der Rest des Wassers läuft talwärts ab. Bei einer Bergschleusung wird umgekehrt die Schleusenkammer zunächst mit dem Wasser aus den Becken gefüllt und nur der Rest kommt aus dem Oberwasser. Zwar kann, im Gegensatz zum Auspumpen der Schleusenkammer, nicht die gesamte Wassermenge zurückgehalten werden, aber dafür läuft hier das Wasser durch den Höhenunterschied quasi „von selbst“ in die Becken bzw. zurück in die Schleusenkammer. Man muss nur zum jeweils richtigen Zeitpunkt die Absperrorgane öffnen und schließen (allerdings können trotzdem Pumpen eingesetzt werden, um den Vorgang zu beschleunigen).

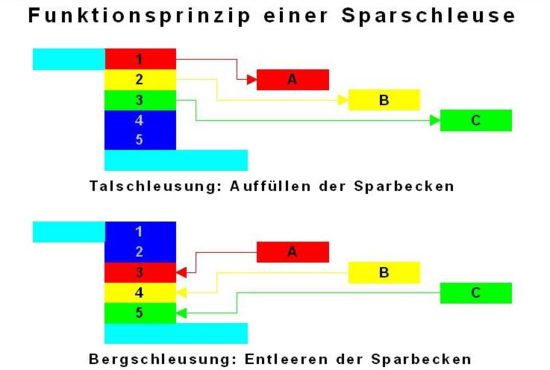

Das folgende Bild zeigt schematisch die Funktion einer Sparschleuse mit drei Sparbecken, die je 20% des Schleusenkammerinhalts fassen. Die hellblauen Flächen symbolisieren das Ober- bzw. das Unterwasser.

Bei der Talschleusung wird zunächst das Becken A (rot), dann das Becken B (gelb) und zum Schluss das Becken C (grün) gefüllt. Der dunkelblau markierte Anteil des Wassers (Bereiche 4+5) wird ins Unterwasser abgelassen.

Bei der Bergschleusung werden die Becken in umgekehrter Reihenfolge in die Schleusenkammer entleert, also zuerst C, dann B und zum Schluss A. Die oberen zwei Fünftel des Gesamtvolumens (dunkelblau) kommen dann aus dem Oberwasser. Auf diese Weise müssen bei jeder Schleusung nur zwei Fünftel des gesamten Kammervolumens von oben zugeführt werden.

Die Änderung des Wasserverbrauchs berechnet sich bei n Sparbecken im Idealfall zu

Je mehr Becken vorhanden sind, desto höher ist also der Spareffekt, aber desto höher sind auch Platzbedarf und Baukosten, so dass bezüglich der Beckenanzahl eine genaue Abwägung notwendig ist. Häufig werden drei offene Becken pro Schleusenkammer verwendet, mit denen sich also bis zu 60% der Wassermenge einsparen lassen.

Bei beschränkten Platzverhältnissen können geschlossene Sparbecken (Sparkammern) gewählt werden, wie bei der Doppelschleuse Anderten im Mittellandkanal und der Schachtschleuse Minden im Verbindungskanal Nord zur Weser. Die Sparkammern liegen hier in den verbreiterten Schleusenkammermauern auf ganzer Kammerlänge in mehreren Lagen übereinander mit einer Ersparnis von rd. 70% an Schleusungswasser.

Bildergalerie

-

Sparbecken der Doppelsparschleuse Hohenwarthe, 2004

-

Leeres Sparbecken der Neuen Schleuse im Schleusenpark Waltrop, 2008

-

Leeres Sparbecken der 1934 stillgelegten Schleusentreppe Niederfinow, 2009

siehe auch

Literatur

- M. Eckoldt (Hrsg.), Flüsse und Kanäle, Die Geschichte der deutschen Wasserstraßen, DSV-Verlag 1998

- Der Mittellandkanal, Reichsverkehrsministerium 1938

Weblinks

- Pumpspeicheranlage Dürrloh - Beispiel am Main-Donau-Kanal - der Speicher erhält die Wassermenge für 16 Schleusungen pro Tag.

Wikimedia Foundation.