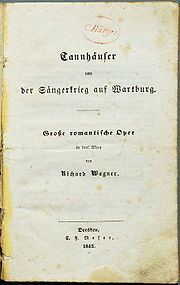

- Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg

-

Werkdaten Originaltitel: Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg Originalsprache: deutsch Musik: Richard Wagner Libretto: Richard Wagner Uraufführung: 19. Oktober 1845 Ort der Uraufführung: Dresden Spieldauer: ca. 3 3/4 Stunden Ort und Zeit der Handlung: Thüringen, Wartburg und Umgebung, 13. Jahrhundert Personen - Hermann Landgraf von Thüringen (Bass)

- Tannhäuser (Tenor)

- Wolfram von Eschenbach (lyrischer Bariton)

- Walther von der Vogelweide (Tenor)

- Biterolf (Bass)

- Heinrich der Schreiber (Tenor)

- Reinmar von Zweter (Bass)

- Elisabeth Nichte des Landgrafen (Sopran)

- Venus (Sopran oder Mezzosopran)

- Ein junger Hirt (Sopran)

- Vier Edelknaben (Sopran und Alt)

- Chor (Bacchantinnen, Thüringischer Adel, Pilger)

Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg ist eine romantische Oper in drei Akten von Richard Wagner.

Sie ist seine fünfte Oper und entstand zwischen 1842 und 1845. Die Uraufführung fand am 19. Oktober 1845 im Königlich Sächsischen Hoftheater (Semperoper) in Dresden statt.

Das Libretto stammt vom Komponisten selbst und ist stark inspiriert durch unabhängige Sagen aus dem Deutschen Sagenbuch von Ludwig Bechstein: „Die Mähr von dem Ritter Tannhäuser“, „Der Sängerkrieg auf der Wartburg“ und „Die heilige Elisabeth“.

In diesem Werk verbindet Richard Wagner die spätmittelalterliche Sage um Tannhäuser, der für sein Verweilen im Venusberg Erlösung suchte, mit dem sagenhaften Sängerkrieg auf der Wartburg, in dem ein Sängerfest zu einem letztlich mit Waffengewalt ausgetragenem Wettkampf im Rahmen des Streits zwischen Staufern und Welfen wurde.

Inhaltsverzeichnis

Handlung

Zu Beginn des Werks befindet sich Tannhäuser in der Welt des Venusberges (d. i. der Hörselberg bei Eisenach). Die Welt der Venus ist ausschließlich der Sinnlichkeit geweiht. Tannhäuser hat als Sterblicher den Weg hierher gefunden, ist des Genusses jedoch zusehends überdrüssig („Wenn stets ein Gott genießen kann, bin ich dem Wechsel untertan“). Venus versucht, ihren Ritter zum Bleiben zu bewegen, und prophezeit, dass die Menschen Tannhäuser sein Verweilen bei der heidnischen Göttin der Liebe nie verzeihen werden: dort fände er nie sein Heil. Tannhäuser jedoch bleibt bei seinem Entschluss: „Mein Heil ruht in Maria!“ Bei der Anrufung Mariens versinkt die Welt der Venus, und Tannhäuser sieht sich in ein liebliches Waldtal in Thüringen am Fuße der Wartburg versetzt. Er versöhnt sich mit den Rittern, die er einst verlassen hatte und will an einem Sängerfest, das auf den nächsten Tag bestimmt ist, teilnehmen, um auch das Herz Elisabeths, der Nichte des Landgrafen zu gewinnen.

Im zweiten Aufzug begegnen sich Tannhäuser und Elisabeth erstmals wieder. In einem Dialog zwischen beiden und einem Gespräch zwischen Elisabeth und dem Landgrafen wird die Wunschverbindung der beiden kaum verhüllt vorbereitet. Während des Sängerfestes jedoch bekennt Tannhäuser, herausgefordert von seinen Minnesänger-Kollegen, dass er im Venusberg gewesen ist, wodurch er nach den Moralgesetzen der Zeit Abscheu hervorruft und sein Leben verwirkt hat. Die Anrufung oder der Aufenthalt bei heidnischen Göttern war allemal Götzendienst und Abgötterei. Nur auf die Fürsprache Elisabeths wird Tannhäuser gestattet, sich den Pilgern, die nach Rom ziehen anzuschließen, um Buße zu tun und um Vergebung zu bitten.

Bild zur Oper von John Collier

Bild zur Oper von John CollierIm dritten Aufzug erleben wir, wie Elisabeth vergeblich auf die Rückkehr Tannhäusers wartet; unter den heimkehrenden Pilgern, die in Rom Gnade gefunden haben, ist er nicht. Verzweifelt zieht sie sich zurück, das Geleit Wolframs lehnt sie stumm ab. Wolfram besingt in einem traurigen Lied die Todesahnung, die wie Dämmerung die Lande deckt. Da naht Tannhäuser. Er ist in Rom gewesen, hat jedoch keine Vergebung gefunden. Der Papst (in der Sage ist es Urban IV.) sprach, auf seinen Priesterstab zeigend: „Wie dieser Stab in meiner Hand nie mehr sich schmückt mit frischem Grün, kann aus der Hölle heißem Brand Erlösung nimmer dir erblühn.“ Tannhäuser ist verzweifelt und sehnt sich nun zurück ins Reich der Venus. Diese erscheint auch, doch Wolfram hält Tannhäuser von dem verzweifelten Schritt ab. Er ruft Elisabeths Namen aus, deren Bitte, für Tannhäusers Vergebung sterben zu dürfen, inzwischen erfüllt wurde. Venus ist augenblicklich verschwunden. Tannhäuser stirbt, mit seinen letzten Worten Elisabeth um Hilfe bei Gott bittend. Pilger bringen den wundersam erblühten Priesterstab aus Rom: „Den dürren Stab in Priesters Hand hat ER geschmückt mit frischem Grün!“ – ein Zeichen, dass Gott selbst Tannhäuser Erlösung gewährte. Das Werk schließt mit dem Lob Gottes durch den Chor: „Hoch über aller Welt ist Gott und sein Erbarmen ist kein Spott“.

Geschichte

Das Werk hat aus mehreren Gründen eine wechselvolle Geschichte erlebt. Die Kirche nahm an der Kritik gegenüber dem Papst Anstoß, weswegen das Werk im katholischen Österreich erst spät zur Aufführung kam. Wagner selbst schrieb mehrere Fassungen: diejenige der Uraufführung (Dresdner Fassung), eine weitere für eine Aufführung in Paris, wo er die Venusbergszene im ersten Akt um ein szenisches Ballett, das sog. Bacchanal ergänzte. (In Paris kam es bei der von Pierre-Louis Dietsch geleiteten Erstaufführung zu einem von Ballett-Liebhabern ausgelösten Skandal, weil die dortige Aufführungstradition, der Wagner sich aber nicht beugen wollte, ein Ballett erst im zweiten Aufzug verlangte). Durch die Umarbeitung des ersten Teils der Oper entstand ein musikalisches und szenisches Ungleichgewicht, ein Ergebnis, mit dem Wagner selbst letztlich nicht vollends zufrieden war. Überliefert ist, dass er noch in seinen letzten Lebensmonaten über eine Neufassung des "Tannhäuser" nachdachte: er sei der Welt noch den Tannhäuser schuldig.

Siehe auch

- Tannhäuser, Posse mit Gesang in drei Akten von Johann Nestroy, die Wagners Oper parodiert

Weblinks

- Digitalisierter Volltext von Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg bei Zeno.org

- Libretto

- Richard Wagner Postkarten-Galerie – Bilder zu Tannhäuser

- Textbuch und Szenenübersicht zu Tannhäuser

- Der Pariser Tannhäuser-Skandal

Gemeinfreie Aufnahme im europäischen internetarchiv

Literatur

- Bernd Laroche: Der Fliegende Holländer: Wirkung und Wandlung eines Motivs - Heinrich Heine - Richard Wagner - Edward Fitzball - Paul Foucher und Henry Revoil - Pierre-Louis Dietsch. Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1993, ISBN 3-631-45891-6

Wikimedia Foundation.