- Ikarier

-

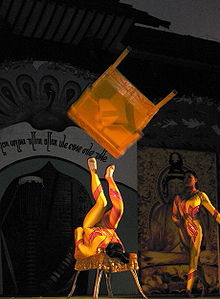

Ikarier sind Artisten, die sich auf eine besondere Art von Darbietungen (Ikarische Spiele) spezialisiert haben.

Bei einer Ikarier-Nummer liegt eine Unterperson, der Antipodist, mit dem Rücken auf der Trinka (gepolstertes Lager als schiefe Ebene, frz. auch Couchette genannt) und schleudert die Oberperson, den Flieger mit seinen Füßen in die Luft. Die so hochgeworfenen Partner vollführen ihrerseits ggf. Sprungkombinationen und Salti. Gelegentlich werden neben Menschen auch Objekte, wie beispielsweise Tisch, Stuhl, Rolle oder mehrere Tücher mit den Füßen jongliert.

Der Name leitet sich von der griechischen Sagengestalt Ikarus ab, welcher mittels künstlicher Schwingen aus seiner Gefangenschaft zu fliehen versuchte. Häufig wurden diese Darbietungen innerhalb einer Zirkusfamilie von Vater und Sohn ausgeführt. Somit ermöglichte der Vater dem Sohn das Fliegen, was den Bezug zu der griechischen Sage nahelegte.

Die Position (Flieger auf den Füßen der Unterperson) wird auch in der Adagio-Akrobatik verwendet, der Unterschied zu den Ikarischen Spielen liegt in der dargebotenen Dynamik. Der Ikarische Flieger wird fast ohne Pause von seiner Unterperson in der Luft gehalten.

Eine der berühmtesten deutschen Ikarier-Gruppen war die Truppe der jüdischen Zirkusfamilie Lorch. Sie hatte in Europa sowie Nord- und Südamerika Engagements bei Zirkussen, Theatern und Varietees. Beispielsweise trat die Ikarier-Gruppe von 1909 bis 1912 als „Lorch Family“ in der Tournee „Ringling Bros World's Greatest Shows“ in den USA auf. Die Lorchs begleiteten außerdem den Zirkus Sarrasani bei seiner ersten Südamerikareise (1923 bis 1925). In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Mitglieder der Familie deportiert und im KZ Auschwitz ermordet.

Weitere bekannte Ikarier waren z. B. die Kremos.

Literatur

- Ernst J. Kiphard: Die Akrobatik und ihr Training. Ruhrländische Verlagsgesellschaft, 1961, ASIN B-000-0BK5T-E.

- August H. Kober: Die große Nummer. Geschichte und Schicksale berühmter Zirkus- und Varieténummern. Ullstein Verlag, Berlin 1925.

- Wolfgang Roth: Juden in Eschollbrücken. Selbstverlag, Pfungstadt 1996.

Wikimedia Foundation.