- Epiphänomenalismus

-

Als Epiphänome bezeichnet man Entitäten, die zwar eine Ursache, aber selbst keine Wirkung haben. Dabei gibt es zwei verschiedene Verwendungsweisen des Begriffs. In einem schwachen Sinne werden alle Zustände eines Systems als Epiphänomene bezeichnet, die keine signifikante Wirkung auf das System haben. In diesem Sinne ist etwa der Rauch einer Dampflokomotive ein Epiphänomen, obwohl der Rauch natürlich gewisse Wirkungen hat. In einem starken Sinne sind Zustände genau dann Epiphänomene, wenn sie gar keine Wirkungen haben.

Inhaltsverzeichnis

Bewusstsein als Epiphänomen

Der Begriff des Epiphänomens spielt in der Philosophie des Geistes eine Rolle, wenn das Bewusstsein als Epiphänomen angesehen wird. Der philosophische Epiphänomenalismus (EP) wurde bereits von Charles Bonnet vertreten[1] und später, insbesondere durch Thomas Henry Huxley, populär gemacht[2]. Der Epiphänomenalismus kann als einen spezielle Form des Dualismus betrachtet werden, der die Probleme des interaktionistischen Dualismus in der Tradition Descartes' vermeidet, indem er zum einen das Bewusstsein als Erst-Person-Phänomen ontologisch vom objektiven, physischen trennt. Andererseits diesen mentalen Erlebnissen kausale Wirksamkeit als Ursache für folgende Ereignisse abspricht.

Descartes war von einer bidirektionalen Interaktion zwischen dem Materiellen einerseits und dem nicht physischen, mentalen Zuständen andererseits, ausgegangen. Gegen eine solche dualistische Konzeption wurde unter anderem eingewandt, dass es für jede Handlung bereits eine hinreichende physische Ursache gebe, eine Verursachung durch immaterielle Entitäten folglich überflüssig sei (kausale Überbestimmtheit).

Ein genereller Epiphänomenalismus wurde in der Philosophie nur selten vertreten. Der Grund dafür ist allerdings weniger in der argumentativen Überlegenheit alternativer Theorien des Geistes zu suchen, als vielmehr darin, dass die Konsequenzen des EP dem kulturell gewonnenen Menschlenbild in wesentlichen Punkten zuwider läuft. Zumindest für bestimmte Eigenschaften des Bewusstseins (insbesondere die Qualia) wurde öfter Behauptet, dass sie epiphänomenal seien.

Ein Einwand gegen einige andere philosophische Positionen - wie etwas Donald Davidsons anomalen Monismus[3] - ist, dass diese zwar versuchen ein alternatives, schlüssiges Konzept aufzustellen, aber dieses Konzept liefe bei genauerer Prüfung ebenfalls auf einen Epiphänomenalismus hinaus.

Einwände und Entgegnungen

Gegen den Epiphänomenalismus (EP) sind einige Einwänd vorgebracht worden:

- Zum einen ist die Behauptung, Bewusstseinsphänomene hätten keine Wirkungen, kontraintuitiv. Im Alltag gehen wir ganz selbstverständlich davon aus, dass beispielsweise die unangenehme subjektive Empfindung eine Schmerzereignisses die Ursache dafür sein kann, dass jemand stöhnt. Genauso wie liebevolle Gefühle einen Menschen dazu bewegen können, jemandem einen Kuss zu geben. Dem Epiphänomenalismus zufolge würden wir uns dabei insofern irren, als dass die Physischen Ereignisse, die das Schmerzerlebnis verursachen, die eigentliche Ursache für das Stöhnen sind und nicht die unangenehme mentale Empfindung des Schmerzes. Das Argument der Epiphänomenalismus sei kontraintuitiv ist aber wenig schlagkräftig, weil es viele Dinge gibt, die der Mensch für intuitiv wahr hält, die aber faktisch nicht zutreffend sind - Beispiele dafür sind der "blinde Fleck" im Gesichtsfeld oder falsche Erinnerungen.

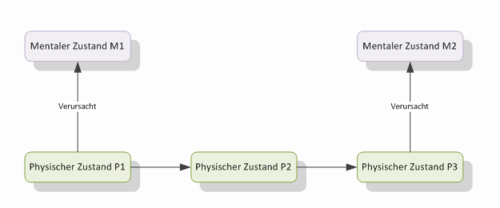

- Des Weiteren wird gegen den Epiphänomenalismus vorgebracht, dass nicht nachvollziehbar ist, wie es möglich sein sollte, dass wir überhaupt etwas von der Existenz unserer Bewusstseinsphänomenen wissen/erinnern und, dass wir unsere individuellen Empfindungen und Gefühle auch mitteilen können, wenn sich sich in keiner Weise in unserem Verhalten niederschlagen würden (Lit.: Bieri, 1992). Diese Kritik des EP favorisiert ein Erklärungsmodell des Geistes nach dem mentale Phänomene, etwas ein Schmerz während eines Zahnarztbesuchs, M1 die kausale Ursache für die Erinnerung an diesen bestimmten Schmerz M2 ist. Es ist demnach Mentalen Phänomenen möglich die kausale Ursache für ein weiteres mentales Phänomen zu sein. Allerdings - selbst wenn man eine solche kausale Verursachung des Mentalen annimmt, obwohl die funktionsweise von kausaler mentaler Verursachung nicht schlüssig erklärt werden kann - ist kaum einzusehen warum dieses Modell, in dieser Hinsicht einer Erklärung durch den EP überlegen sein sollte. Im Sinne des EP entsteht beim Schmerz während des Zahnarztbesuchs das physische Ereignis P1 mit dessen mentalem Epiphänomen M1. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eben dieses physische Ereignis P1 die kausale Ursache für die neuronale Basis der Erinnerung P2 mit dessen mentalem Epiphänomen - der tatsächlichen Erinnerung - M2.

Epiphänomen in der Politikwissenschaft

Auch in der politikwissenschaftlichen Teildisziplin der „Internationalen Beziehungen“ taucht der Begriff des Epiphänomens auf. So gibt es einen Streit zwischen Realisten und Liberalisten um den Einfluss von nationalstaatlichen sowie supranationalen Institutionen auf das staatliche Handeln.

Realisten bezeichnen dabei Institutionen als Epiphänomene, die keinen Einfluss auf staatliches Handeln haben. Der Staat handelt immer nur nach Aspekten der Machtsicherung und -erweiterung.

Liberalisten hingegen lehnen diese Sicht von Institutionen als Epiphänomene ab. Sie gehen davon aus, dass internationale Organisationen sogar geschaffen werden müssen, um nationalstaatliche Probleme zu lösen. Die Wirkung internationaler Systeme besteht in eben genau dieser Fähigkeit. Außerdem ist es möglich, durch supranationale Systeme Konflikte zu lösen und Frieden unabhängig von machtpolitischen Aspekten zu sichern.

Literatur

- Thomas Henry Huxley: On the Hypothesis that Animals are Automata', 1874 Klassische Formulierung des Epiphänomenalismus

- Frank Jackson: Epiphenomenal Qualia, in Philosophical Quartaly, 1982 Argumentation für den Epiphänomenalismus mit Hilfe der Qualia

- Peter Bieri: Trying out Epiphenomenalism, in: Erkenntnis, 1992, Einflussreiche moderne Diskussion des Epiphänomenalismus

Quellen

- ↑ Charles Bonnet: Essai de Psychologie. Ou Considerations de l’Ame, sur l’Habitude et sur l’Education, London, 1755

- ↑ Thomas Henry Huxley: „On the hypothesis that animals are automata, and its history.“ Fortnightly Review, 22, 555-580, 1874

- ↑ Donald Davidson: Essays on Actions and Events Oxford, Oxford University Press, 1980, ISBN 0199246270

Weblinks

- William Robinson: „Epiphenomenalism“ in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben)

- Sven Walter: „Epiphenomenalism“ in der Internet Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben)

Wikimedia Foundation.