- Alte Synagoge (Leipzig)

-

Die Alte Synagoge in Leipzig wurde nach Plänen von Otto Simson (*1829), einem Schüler Gottfried Sempers gebaut und am 10. September 1855 durch Rabbiner Dr. Adolf Jellinek[1] eingeweiht.[2] Die Synagoge stand unmittelbar westlich des alten Stadtkerns in der Gottschedstraße. Sie wurde am 9. November 1938 in den Novemberpogromen in Brand gesteckt und zerstört.

Inhaltsverzeichnis

Architektur

Grundriss

Die Synagoge hatte den Grundriss eines Trapezes. Zwei Reihen mit jeweils vier Säulen grenzten das Hauptschiff von den Seitenschiffen ab, wobei die Seitenschiffe aufgrund des trapezförmigen Grundrisses schräg abgeschnitten waren.[3] Im Westen befand sich ein Turm in der Mittelachse des Hauptschiffes. Zwischen den Außenmauern der Seitenschiffe und der äußeren Begrenzungsmauern befanden sich Zwickelräume, in den Türme mit Treppenhäusern gebaut worden waren. Diese Türme ermöglichten den Zugang zur Frauenempore. An den Westturm auf der Mittelachse des Haupttraktes schloss sich nach Norden hin ein niedrigerer Baukörper mit Eingang, Vorhalle, Garderoben, Hof und einer kleine Wochentagssynagoge an.

Außenarchitektur

Von dem trapezförmigen Grundriss war nur die Ostspitze des Trapezes zu sehen, die nach Osten in eine Straßenecke reichte [4]. Vor die abgeschrägte Ostspitze an der Straßenecke setzte Simson die halbkreisförmige Apsis, die Thoranische, an die sich fächerartig die beiden Schauseiten der Leipziger Synagoge zu beiden Straßenseiten hin in gleicher Höhe anschlossen.[3] So wurde die Ostseite an der Straßenecke zur eigentlichen Schaufassade. Die beiden Schaufassaden, die sich in einem spitzen Winkel in der Straßenecke trafen, wurden von Simson in vier Achsen untergliedert[5]. Jede dieser mit Zwillingsfenstern im Unter- und Obergeschoss durchfensterten Achsen, wurde von einem Blendbogen in Hufeisenformat geschmückt. Als oberen Abschluss der Blendarkaden befand sich auf dessen Scheiteln jeweils eine sehr kleine Rosette, die die Arkaden mit dem Gesims verbanden.

Über die zweigeschossige Schaufassade, die die Form eines spitz zulaufenden Dreiecks hatte, erhob sich kastenartig das dreigeschossige Hauptschiff. Das Hauptschiff erhielt einen fünfteiligen Arkadenfries und die Gesetzestafeln als Bekrönung.

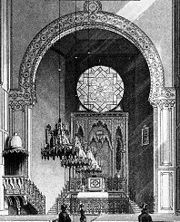

Innenarchitektur

Der Sakralbau wurde als Emporenbasilika für 1.600 Besucher gebaut, wobei indo-islamische Architektur zum Einsatz kam.

Zwei Reihen mit jeweils vier Säulen grenzten das dreigeschossige Hauptschiff von den zweigeschossigen Seitenschiffen mit Frauenemporen ab.[3] Die zwei Reihen mit den jeweils vier Säulen bildeten im Erdgeschoss als oberen Abschluss "rechteckige Öffnungen, deren Zwickel durch kleine gelappte Bogenteile gefüllt" waren und als oberen Abschluss im zweiten Obergeschoss große Hufeisenbögen.[6] Oberhalb der Hufeisenbögen, zu den Seitenschiffen mit den Frauenemporen hin, befanden sich dreiteilige, ebenfalls hufeisenförmige Fenster als Obergaden, welche von einer hochrechteckigen Blende eingefasst waren.

Die Kassettendecke war in drei Längszonen symmetrisch unterteilt, wobei an den Schnittstellen zwischen Quer- und Längsbalken kleine Stalaktiten herunterhingen. Rosetten, miteinander verbundene Vierecke und Schlingen bildeten ein Muster, das an die spanisch-islamische Baukunst erinnerte.[6]

Die Ostseite war mit einem Ensemble aus Kanzel an der Nordostecke, Bima und Aaron haKodesch geschmückt. Die Kanzel der Synagoge war vergleichbar mit einer Kanzel aus einem christlichen Sakralbau, wobei der mit Stalaktiten dekorierte Unterbau der Kanzel und die Kuppelbekrönung an islamische Moscheen-Kanzeln bzw. Minbars erinnerte[7]. Hinter einem Gitter befand sich die Bima, wobei der Vorlesepult eigens nochmal vor einem weiteren, erhöhten Gitterwerk stand. Zu diesem hohen Gitterwerk führten auf beiden Seiten Treppen hinauf. Die Thoranischenwand war in drei Teile symmetrisch mit einem breiten Mittel- und seitlichen schmaleren Seitenteil untergliedert[8].

Gegenwart

1966 wurde zur Erinnerung an die jüdische Gemeinde und ihr Gotteshaus ein kleiner Gedenkstein errichtet. 2001 ist der frei gebliebene Platz der Synagoge zu einem großflächigen Mahnmal umgestaltet worden, das den Grundriss des zerstörten Gebäudes nachzeichnet.

Quellen

- ↑ Vgl.: Zeugnisse jüdischer Kultur. Erfurt 1992, S. 240 ISBN 3-350-00780-5

- ↑ Hannelore Künzl: Islamische Stilelemente im Synagogenbau des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main u.a. 1984, ISBN 3-8204-8034-X (Judentum und Umwelt, 9); Zur Leipziger Synagoge S. 188.

- ↑ a b c Künzl, S. 189.

- ↑ Künzl, S. 188

- ↑ Künzl, S. 190

- ↑ a b Künzl, S. 193.

- ↑ Künzl, S. 194

- ↑ Künzl, S. 195

Weblinks

51.33988312.369678Koordinaten: 51° 20′ 24″ N, 12° 22′ 11″ O

Wikimedia Foundation.