- Kessel (Krieg)

-

Kesselschlacht, auch Umfassungsschlacht oder Belagerung, beschreibt eine militärische Lage, bei der eine Kriegspartei den Gegner mit eigenen Truppen umschlossen hat.

Bekannte Kesselschlachten sind die Schlacht von Stalingrad und Cannae.

Inhaltsverzeichnis

Genauere Begriffserläuterung und Taktik

Ziel jeder Kesselschlacht ist als erstes die Einschließung des Gegners. Dies kann mitunter voraussehbar, oft aber völlig überraschend passieren und ist sowohl auf offenem als auch eingeengtem Gebiet möglich. Dabei ist zu beachten, dass auf freiem Terrain eingeschlossene Truppen sich im Gegensatz zu belagerten nicht hinter vorbereiten, befestigten Rückzugsstellungen verschanzen können und ihre oft weiter rückwärts gelagerte Versorgung durch die Einschließung zudem großteils in den Besitz des einschließenden Gegners gelangt.

In solcher Lage, gleich ob anfangs weiträumig, oder von Anbeginn eingeengt (Wien 1683) lässt selbst Clausewitz die Möglichkeit offen, die Festung unbedingt als Wellenbrecher zu halten, oder die Einschließung aufzusprengen, um Truppen und Material für eine verkürzte Front zu bewahren. Ein eingeschlossener Truppenteil oder -verband tendiert dazu, so rasch als möglich auszubrechen, um einer mit Erschöpfung der Vorräte und bei unsicheren Hilfszusagen und -leistungen gewissen Niederlage zu entgehen. Die Sprengung des Einschlusses kann -rasch und zielsicher eingeleitet und durchgeführt- sehr wohl aus eigener Kraft gelingen. Bei längerer Dauer und bereits bestehender Erschöpfung der Verteidiger in psychisch-physischer, wie materieller Hinsicht kann der Ausbruch schließlich nur noch dann gelingen, wenn in präziser Abstimmung Kräfte von außen den auf einen Punkt der Einschließungsfront gerichteten Anstrengungen von innen begegnen.

Der kriegsgeschichtliche Name der jeweiligen „Kesselschlacht“ wird von der betroffenen Region oder Stadt abgeleitet (z. B. Kolberg, Breslau, Halbe/Berlin).

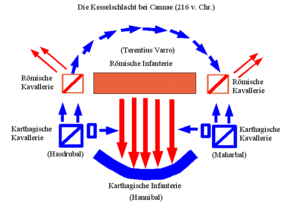

Militärisch ausgedrückt beginnt eine Einkesselung oder Einschließung mit einem Angriff an einer (Beispiel: Überflügelung des römischen Heeres durch die karthagische Reiterei) oder – wenig zeitverschoben – an beiden Flanken (Beispiel Stalingrad) der in einem Sturmlauf weit vorgestoßenen gegnerischen Kräfte. Ein Angriff auf beiden Flanken ist für die unter solchen Gegebenheiten Angegriffenen zumeist deshalb fatal, da er auf rückwärtige, wenig verteidigungsbereite Truppenteile trifft. Aus einer anfänglich noch schwachen Umfassung wird zunehmend eine feste Einschließung. Deren Ziel ist es, den Einschließungsraum zu verkleinern, bis ein festungsähnliches, oder zur Festung erklärtes Restgebiet sich einer von allen Hilfen ausgeschlossenen Belagerung ausgesetzt sieht.

Vorstufe und Warnung vor einer drohenden Einkesselung ist gegeben, sobald Einheiten bereits auf drei Seiten den Gegner vor sich sehen (vgl. Frontausbuchtung im großen Donbogen als Voraussetzung für Stalingrad).

Für die Truppe ist die vollzogene Einschließung- sie kann auch nur dreiseitig sein, wenn die vierte Seite von der Natur vorgegeben ist (Meer, Gebirge) – eine existentielle Bedrohung, da die Nachschubwege verloren sind. Die sich ausbreitende Erkenntnis dieses Zustandes wirkt demoralisierend und kann die Kampfbereitschaft nur mit massiven Hilfezusagen noch einige Zeit stärken. Versorgung über eine Luftbrücke ist prinzipiell zwar möglich, setzt aber große Ressourcen und Sicherheiten bei Transportflugzeugen, deren Start, Flug und Landung voraus. (Fehlte bei der Stalingrad.)

Begriffsverwendung

Die alltägliche Verwendung des Begriffs „Kesselschlacht“ hat sich besonders nach dem 2. Weltkrieg verschoben.

So wird nicht mehr beachtet, dass kein prinzipieller Gegensatz zu einer in aller Regel kleinräumigeren „Umfassung“ oder Belagerung besteht.

Stattdessen setzt der Begriff der Kesselschlacht nun zwingend ein anfangs noch weitläufiges Terrain voraus, auf dessen Fläche der Gegner eingeschlossen wird.

Damit entspricht diese alltägliche Verwendung nicht mehr der herkömmlichen Definition, die in der Militärtheorie verwendet wird, da so z.B. die zweite Belagerung Wiens (1683, Türkenbelagerung) nicht mehr unter diesen Begriff fiele.

Einschließungen in der neueren Geschichte

In der Kriegsgeschichte ist der Gedanke der möglichst vollständigen Vernichtung einer feindlichen Armee und damit gegebenen Möglichkeit ein schnelles, vielleicht sofortiges Kriegsende herbeizuführen, damit erst im 19. Jahrhunderts wieder aufgegriffen worden. Als klassisches Beispiel wurde die Schlacht von Cannae angesehen,weshalb man bei einer Einkesselung und Vernichtung des Gegners oft von einem „Cannae“ spricht, obwohl dies kriegshistorisch keine vollständige Vernichtungsschlacht war, denn 40 % des römischen Heeres konnten sich retten und Rom führte den Krieg als „Ermattungsstrategie“ gegen den durch Nachschubmangel behinderten Hannibal weiter.

Die Schlachten von Sedan und Metz (September/Oktober 1870) jeweils mit Einschließung einer feindlichen Armee beenden den Krieg zwar nicht sofort, ermöglichen jedoch die Belagerung von Paris und ein Kriegsende nur wenige Monate später.

Im Ersten Weltkrieg gab es aufgrund einer anfänglichen Gleichheit des Kriegsgerätes keine Kesselschlachten, auch wenn der Schlieffen-Plan mit seiner Flankenumfassung durch den deutschen rechten Flügel etwas Ähnliches vorsah. Die Schlacht um Verdun war keine Einschließung, sondern eine mit Willen beider Parteien geführte Abnutzungsschlacht. Es dominierte schließlich der Stellungskrieg. Er schuf aber auch die Voraussetzung für Mittel, doch wieder in einen Bewegungskrieg übergehen zu können und das war die Entwicklung der schon 1917 (Cambrai) erstmals eingesetzten Panzerwaffe. Es wurde erkannt, dass mit ihr nicht nur Ein- und Durchbrüche, sondern auch Umfassungen möglich waren. In Deutschland geschah dies in Kooperation mit der Roten Armee und ihrem später von Stalin liquidiertem (Marschall Tuchatschewski). Die Zusammenarbeit mit der Reichswehr unter Generaloberst Hans von Seeckt begann vor 1933 in der klaren Intention, den Versailler Vertrag und seine diesbezüglichen Beschränkungen zu umgehen, wie es übrigens auch beim Aufbau der Luftwaffe der Fall war. In Frankreich befasste sich Charles de Gaulle damit und erzielte auch Anfangserfolge, diese indessen zu spät, um sich gegenüber den weitgreifenden Vorstößen der deutschen Panzerdivisionen noch behaupten zu können. Panzer waren es vor allem, die im Krieg mit der Sowjetunion von 1941 bis zu dessen Ende 1945 erst der deutschen (Brjansk und Wjasma, Kiew), dann der russischen Seite (Stalingrad, Heeresgruppe Mitte, Korssun, Kamenez-Podolsk) schnelle Operationen bis tief in den Rücken des Feindes und damit die Einschließungen ganzer gegnerischer Armeen ermöglichten.

Die keineswegs neue Bezeichnung "Kesselschlacht" verbreitete sich besonders seit 1941/42, weil es sowohl um vollkommene Einschliessungen ging, als auch die Masse der beteiligten Truppen es in einigen Fällen bereits rechtfertigte von einer „Schlacht“ und nicht nur von „Kämpfen“ zu sprechen (z. B. Demjansk).

Beispiele historischer Kesselschlachten, Einschließungen und Belagerungen

- Schlacht von Cannae - Das karthagische Heer unter Hannibal schlägt nahezu vernichtend die zahlenmäßig überlegene Armee der Römer (2. August 216 v. Chr.)

- erste Belagerung Wiens durch die Türken (1529)

- zweite Belagerung Wiens (1683), Türkenbelagerung

- Belagerung Kolbergs im Siebenjährigen Krieg.

- Kessel von Sedan 1870

- Belagerung von Paris 1870/71

- Schlacht bei Tannenberg - Erich Ludendorff besiegt die 2. russische Armee (Herbst 1914)

- Schlacht um Dünkirchen - Die dreiseitig umschlossene britische Expeditionstruppe wird noch nach England verschifft (Operation Dynamo (Mai 1940).

- Belagerung Leningrads 1941-43

- Kesselschlacht bei Bialystok und Minsk (Juni 1941), Kesselschlacht bei Smolensk (Juli 1941), Schlacht um Kiew (August 1941), Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk (Oktober 1941) - Unternehmen Barbarossa

- Einschließungen deutscher Truppen von Januar bis Mai 1942: Schlacht um Cholm , Kessel von Demjansk, Einschliessung von Suchinitschi, Schlacht um Charkow, Verlust und Wiedereinahme durch deutsche Verbände (Mai 1942)

- Schlacht von Stalingrad - Untergang der deutschen 6. Armee (November 1942 - Januar 1943)

- Der Kessel von Tscherkassy (Februar 1944)

- Kamenez-Podolsk - Bucacz, „wandernder Kessel der 1. Panzerarmee“ (April 1944)

- Kessel bei Witebsk, Borissow - im Zuge der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte (Ende Juni, Anfang Juli 1944)

- Roman und Jassy (August 1944)

- Kessel von Falaise - im Zuge der Operation Overlord (August 1944)

- Belagerung von Breslau (1945)

- Kessel von Halbe (April 1945)

- Ruhrkessel - Untergang der deutschen Heeresgruppe B (April 1945)

Literatur

- Paul Carell: Unternehmen Barbarossa - der Marsch nach Rußland. Verlag Ullstein GmbH, Berlin 1963, ohne ISBN

- ebendieser: Verbrannte Erde - Schlacht zwischen Wolga und Weichsel. Verlag Ullstein GmbH, Berlin 1975, ISBN 3-548-03194-3

- Hans Speidel: Aus unserer Zeit - Erinnerungen (besonders ab S.122). 4. Auflage. Propyläen Verlag, Berlin 1977, ISBN 3-550-07357-7

- Wilhelm Tieke: Das Ende zwischen Oder und Elbe. 2. Auflage. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1992, ISBN 3-87943-734-3

- Klaus Reinhardt: Die Wende vor Moskau. Band 13 der Schriftenreihe, herausgegeben vom militärgeschichtlichen Forschungsamt. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1972, ISBN 3-421-01606-6 (formal falsche ISBN)

Wikimedia Foundation.