- Novum Organum

-

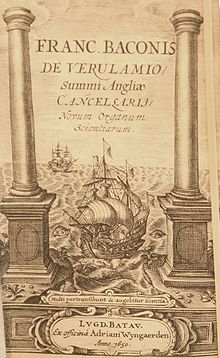

Novum Organum, auch Neues Organon, ist das wissenschaftstheoretische philosophische Hauptwerk von Francis Bacon, das in Latein verfasst[1] und 1620 in England veröffentlicht wurde. Es gilt als Wendepunkt in der Kulturgeschichte zwischen mittelalterlichem Denken und neuzeitlicher methodischer Forschung, die auf Fortschritt und damit Gemeinwohl ausgerichtet ist.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Das Werk ist im Wesentlichen durch nummerierte Aphorismen bestimmt, welche die Notwendigkeit eines unvoreingenommenen wissenschaftlichen Forschens betonen. Bacon verfolgte damit eine große Erneuerung (Instauratio magna) der Wissenschaften und richtete sich vor allem gegen Aristoteles und die scholastische Denkart. Der Titel des Werks bezieht sich auf das Aristotelische „Organon“.

In einem weiteren Sinne kann Bacon als ein Vorkämpfer der Aufklärung gelten, dessen Anliegen es war, das dunkle Mittelalter zu bekämpfen und den Fortschritt auf die Vernunft zu gründen. Doch das menschliche Denken muss von Irrtümern und möglichen Fehlerquellen befreit werden, um einwandfrei wirken zu können. Im 1. Teil des Buches hat er daher eine regelrechte Theorie des befangenen Denkens aufgestellt.[2]

Die Götzenbilder der Gattung (idola tribus)

Diese Art Irrtümer stammen aus der allen Menschen gemeinsamen Natur. Denn wir nehmen nicht die Welt direkt so wahr, wie sie ist, sondern wie unsere menschlichen Wahrnehmungsorgane sie erfassen. Der menschliche Verstand ist wie ein Krummspiegel, der Gegenstände nur auf verzerrte Weise widerspiegelt.

Die Götzenbilder der Höhle (idola specus)

Jeder Mensch hat seine ihm eigentümliche Auffassungsweise (etwa was man heute "persönliche Gleichung" nennen würde). Jeder 'sitzt in seiner eigenen Höhle', in die das Außenlicht nur getrübt und verdunkelt eindringt (vgl. Platons Höhlengleichnis).

Die Götzenbilder des Verkehrs (idola fori)

Diese Erkenntnisstörungen entstehen aus der zwischenmenschlichen Kommunikation heraus. Dinge müssen von den Sprechern benannt werden; das führt leicht zu Missverständnissen. So wird die Sprache selbst rasch von einem Verständigungsmittel zu einem Verständigungsproblem.

Die Götzenbilder des Schauplatzes (idola theatri)

Diese Vorurteile sind die angestammten aus Tradition, Autorität und den Irrlehren der Vorzeit. Für eine Art solcher tradierter Fehlvorstellungen hielt Bacon zum Beispiel die Überschätzung des rein begrifflich ableitenden, nicht empirischen Vorgehens in der Aristotelischen Philosophie (Syllogismus). Diese Vorurteile machen nach Bacon eine Entfaltung des Verstandes unmöglich.

Unter dem Einfluss des Novum Organum, das Bacon als Handwerkzeug oder Instrument betrachtete, übernahm die Wissenschaft die Methode der genauen Beobachtung und des Experiments. Hier ist der Grundstein für den späteren Empirismus gelegt.

Ausgaben

- Bacon, Francis: Neues Organ der Wissenschaften. Übers. u. hrsg. von Anton Theobald Brück Unveränd. reprograf. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1830 Darmstadt 1990 ISBN 3-534-01465-0

- Bacon, Francis: Neues Organon 1 Reihe: Philosophische Bibliothek 400/a Deutsch, Lateinisch. Meiner Felix Verlag GmbH, Januar 1990 ISBN 3-7873-0757-5

Einzelnachweise

- ↑ Bill Bryson: Shakespeare wie ich ihn sehe, Wilhelm Goldmann Verlag, München 2008, S. 119.

- ↑ Theodor Geiger: Ideologie und Wahrheit. Eine soziologische Kritik des Denkens. 2. Auflage. Luchterhand Verlag, Neuwied und Berlin 1968, S. 7f.

Weblinks

- Neues Organon als Volltext bei zeno.org

-

Commons: Novum Organum – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Novum Organum – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Kategorie:- Philosophisches Werk

Wikimedia Foundation.