- Pulvermühle

-

In einer Pulvermühle wurden nach Erfindung bzw. Verbreitung des Schwarzpulvers im ausgehenden Mittelalter bis zur Neuzeit (etwa 1918) die zur Pulverherstellung notwendigen Zutaten Holzkohle, Schwefel und Salpeter gemahlen oder zerkleinert und zur explosiven Mischung zusammengestellt. Da die zur Herstellung von Holzkohle häufig benutzten Faulbäume besonders in Tallagen anzufinden waren und die meisten Pulvermühlen mit Hilfe von Wasserkraft angetrieben wurden, lagen die meisten der Mühlen in Tälern an Fließgewässern.

Technik

Stößeleinrichtung einer rekonstruierten, historischen Pulvermühle im Wasserkraftmuseum von Dimitsana in Griechenland

Stößeleinrichtung einer rekonstruierten, historischen Pulvermühle im Wasserkraftmuseum von Dimitsana in Griechenland

Durch das Wasserrad wurden in den Pulvermühlen Stampfen aus Holz angetrieben, deren Stoßfläche eine Messingummantelung hatte. Die jeweils zu einem Paar angeordneten Stampfen fielen abwechselnd in die Aussparungen des 'Grubenstocks' und zerkleinerten dabei das Mahlgut.

Zuerst wurde der Schwefel und die Holzkohle gereinigt, zerstoßen und gemischt. Der Kalisalpeter wurde mit Wasser angefeuchtet, um unbeabsichtigte Entzündung zu vermeiden, und dann in den Grubenstock gegeben, dort mit den Stampfern fein zerstoßen und durchgemischt. Im Abstand von jeweils einer halben Stunde mussten die Stampfen angehalten und die feuchte Masse gemengt werden. Wiederum alle drei Stunden wurde der Brei aus den einzelnen Stampflöchern des Grubenbaums genommen, zusammengemischt, neuerlich angefeuchtet und wieder in die Löcher des Grubenstocks verteilt. Dieser Vorgang wurde in einem Zeitraum von 30 bis 36 Stunden wiederholt. Danach wurde das Pulver in unterschiedliche Körnungen unterteilt, indem die noch feuchte Masse durch die Löcher eines Siebes getrieben wurde. Eine feinere Körnung bewirkte eine engere Berührung der Pulverteilchen und bewirkte ein gleichmäßiges Abbrennen. Durch die Wahl der Korngröße konnte das Pulver darüber hinaus auf das jeweilige Geschütz abgestimmt werden.

Gefahren

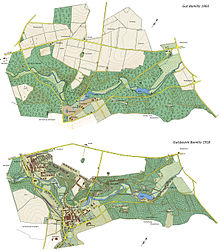

Oft explodierten („zersprangen“) diese Mühlen. Die Ursache konnte ein einzelner Funken sein, der beim Einschlagen eines Nagels entstand, oder elektrostatische Aufladungen, um deren Gefahrenpotential lange nichts bekannt war. Die Explosionen ereigneten sich daher oft genug, ohne dass eine Ursache ausgemacht werden konnte. Im Zeitraum von 170 Jahren explodierte z.B. die Mühle in Wöhrd bei Nürnberg achtmal. Um den Schaden einer solchen Pulverexplosion einzugrenzen, wurde oft ein zwei bis drei Meter hoher Erdwall um die einzelnen Mühlen, aber auch Lager- und Verladestätten gezogen, der jeweils zu einer Seite offen war (Hufeisenform), so dass der Explosionsdruck nur das einzelne Gebäude zerstörte, jedoch nicht die benachbarten Anlagen. Reste solcher Wallanlagen, aber auch Mauerreste einer größeren Mühlenanlage finden sich z.B. im Dhünntal nahe Altenberg im Bergischen Land

Siehe auch: Mühlen im Oberbergischen Land

Da Schwarzpulver immer noch für spezielle Anwendungen (Sport, Feuerwerk, Wehrtechnik u.a.) benötigt wird, gibt es noch Schwarzpulvermühlen die in Betrieb sind. Eine (und die einzige in der Schweiz) ist die Pulvermühle Aubonne oder 'Poudrerie d'Aubonne SA', die 1853 erbaut wurde.

Weblinks

Kategorie:- Mühlentyp nach Produkt

Wikimedia Foundation.