- Stephansort

-

Stephansort war eine im August 1888 gegründete, bedeutende Handelsstation der von privaten Investoren getragenen Neuguinea-Kompagnie. Der Ort wurde im deutschen Schutzgebiet Kaiser Wilhelms-Land auf Neuguinea errichtet und befand sich in der Astrolabebai. Von 1891 bis 1892 war Stephansort Hauptverwaltungssitz des Kaiserlichen Kommissars und blieb über diese Zeit hinaus Wohnort des Generaldirektors der Kompanie.[1] Ab 1899 wurde die Siedlung mit dem bisherigen Schutzgebiet Teil des deutschen Kolonialbesitzes im Bismarck-Archipel. Bis zum Ende der Kolonie blieb Stephansort eine der Hauptstationen des Landes. Heute existiert dieser Ort nicht mehr.

Nach einer großen Malaria-Epidemie, bei der auch der Generaldirektor der Kompagnie den Tod fand, wurde 1891 der bisherige Hauptort Finschhafen aufgelassen. Mit ihrem für Europäer günstigeren Klima und den vielfältigen Anbaumöglichkeiten wechselte der Kaiserliche Kommissar Friedrich Rose 1891 mit seinem Stab nach Stephansort, das unweit des Dorfes Karegulan lag. Am 19. Februar 1892 traf der Kleine Kreuzer SMS Sperber im Hafen der Station ein, da Rose eine Rundreise durch das Schutzgebiet plante, in deren Anschluss eine Strafexpedition gegen aufständische Einheimische stattfinden sollte, die im Sommer 1891 in Hatzfeldhafen Missionare und farbige Arbeiter erschlagen hatten. Bereits am 17. September 1892 fand die Landesverwaltung mit dem Kaiserliche Kommissar im nahegelegenen Friedrich-Wilhelm-Hafen ihren endgültigen Sitz, während der Generaldirektor der Neuguinea-Kompagnie in Stephansort verblieb. Für einige Jahre war Stephansort von der Astrolabe-Kompanie übernommen worden. Diese Gesellschaft verband sich 1896 mit der Neuguinea-Kompagnie.

Die Station, in der um 1900 etwa 20 deutsche Bewohner lebten, lag nur etwa zwanzig Kilometer südlich von Friedrich-Wilhelmshafen und verfügte bis 1894 über eines der wichtigsten Tabakfelder im Schutzgebiet, das anfangs hohe Ernteerträge aufwies. 1892 wurden 36.200 der 95.000 Kilogramm im Land erzeugten Tabakmengen von Stephansort aus geliefert.[2] Aufgrund der klimatischen Bedingungen, brach die Ernte dieser Pflanze in Kaiser Wilhelms-Land jedoch zwischen 1894 bis 1898 von jetzt nur noch 77.000 auf 30.000 Kilogramm ein. Zeitgleich erfolgte die Umstellung der Anpflanzungen in Stephansort auf Kokospalmen zur Herstellung von Kopra.[3] Außerdem wurde Viehzucht betrieben, Kaffee angebaut und Baumwolle von sehr guter Qualität gepflückt. Mit Bogadjim, wo sich auch eine Missionsstation der Rheinischen Missionsgesellschaft befand, und Erimahafen war sie durch eine Feldbahn verbunden. Daneben gab es gut ausgebaute Landstraßen.

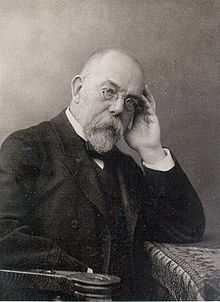

Um 1900 verfügte Stephansort über Wirtschaftsanlagen, Verwaltungsgebäude, Beamten-Wohnhäuser, eine Apotheke sowie ein Krankenhaus für Europäer.[4] Trotz verschiedener Maßnahmen, der Malaria auch in Stephansort Herr zu werden, brach sie immer wieder aus. Zur Erforschung der Krankheit richtete sich der Mediziner und Mikrobiologe Robert Koch am 29. Dezember 1899 für einen zweimonatigen Aufenthalt im Krankenhaus der Station ein.

Quellen

- Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 405 f. ([1])

- Meyers Konversationslexikon, 1897

Einzelnachweise

- ↑ Wilhelm Sievers, Willy Kükenthal: Australien, Ozeanien und Polarländer. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1902. S. 284.

- ↑ Wilhelm Sievers: Australien und Ozeanien: Eine allgemeine Landeskunde. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1895. S. 432.

- ↑ Wilhelm Sievers, Willy Kükenthal: Australien, Ozeanien und Polarländer. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1902. S. 280.

- ↑ Rudolf Fitzner: Deutsches Kolonial-Handbuch, Band 2. Verlag H. Paetel, Berlin 1901. S. 63.

Kategorien:- Deutsch-Neuguinea

- Geschichte Papua-Neuguineas

- Historisches Überseegebiet

Wikimedia Foundation.