- Anton Bulgari

-

Anton Bulgari (* 4. März 1877 in Znaim; † 22. Februar 1934 in Linz) war ein österreichischer Schildermaler der Poschacher Brauerei und Revolutionär. Bulgari war verheiratet und hatte zwei Kinder. Er wurde als einziger Beteiligter am Februaraufstand des Republikanischen Schutzbundes in Linz am 22. Februar 1934 zum Tod durch den Strang verurteilt und am gleichen Tag hingerichtet.

Der Malergehilfe Anton Bulgari befand sich während des sog. Februaraufstandes unter den 200 bis 300 Angehörigen des Republikanischen Schutzbundes, die am Vormittag des 12. Februar am Polygonplatz in Linz eine Barrikade errichtet hatten. Hier kam es zwar nicht zu militärischen Kämpfen, aber zu einer fanatischen Gewalttat, wobei nicht ausgeschlossen wird, dass an die Brauereiarbeiter schon frühmorgens eine große Menge Bier ausgegeben worden sei. Um 15.45 Uhr näherte sich ein vom Bundesheer requiriertes Taxi mit vier Bundesheerangehörigen und einem zivilen Fahrer. Diese Welser Patrouille vom Alpenjägerregiment Nr. 8 geriet in einen Hinterhalt und auf das Taxi bzw. auf die daraus geflüchteten Männer wurden 50 bis 100 Schüsse aus Karabinern und einem Maschinengewehr abgefeuert. Drei Bundesheerangehörige, und zwar Oberleutnant Heinrich Nader, Korporal Karl Eiselsberg und Alpenjäger Josef Mangl, wurden getötet, der Wehrmann Josef Pötzlberger und der zivile Chauffeur Johann Mayr schwer verletzt. [1] Der Kommandant Nader wies neben den Schusswunden tiefe Kopf- und Gesichtsverletzungen auf, die als Folge der Einwirkung enormer stumpfer Gewalt von den drei obduzierenden Ärzten identifiziert wurden. Von den Schutzbündlern und anderen Versammelten wurde niemand verletzt. [2]

In Linz war durch den Sicherheitsdirektor Hans von Hammerstein am 12. Februar 1934 das Standrecht verhängt worden.[3] Als Hauptbeteiligte an der Gewalttat wurden in dem Standgerichtsprozess Bulgari, Gschwandtner und Schwinghammer identifiziert. Bei der Vernehmung gab Bulgari an, nicht er sondern Gschwandtner habe mit einem Krampen (Pickel) auf Oberleutnant Nader eingeschlagen, er selber habe nur auf einen flüchtenden Soldaten geschossen beziehungsweise mit dem Gewehr auf ihn eingeschlagen.[4] Den Angeklagten wurde neben dem Mordvorwurf auf noch Leichenfledderei angelastet, da sie die Repetierpistole des Offiziers sowie seine Uhr an sich genommen hätten.

Die drei Angeklagten Anton Bulgari, Franz Gschwandtner und Ludwig Schwinghammer wurden von einem Standgericht aus Wien zum Tode durch den Strang verurteilt; Gschwandtner und Schwinghammer aber zu lebenslangem Kerker begnadigt. Das Todesurteil an Bulgari wurde noch am 22. Februar vollstreckt. Die anderen kamen 1938 im Zuge einer allgemeinen Amnestie durch die Nationalsozialisten frei. Die weiteren Angeklagten Ehn, Mißpichler und Fröller wurden vor ein normales Gericht gestellt. Sowohl das Grab von Bulgari wie auch das von Nader befindet sich auf dem St. Barbara-Friedhof in Linz.

Der Ort des Geschehens war der seit 1903 bestehende Polygonplatz. Dieser wurde 1934 zu Ehren des Landwehrregiments Nr. 2, das sich im 1. Weltkrieg besonders ausgezeichnet hatte, in Landwehrplatzes umbenannt. Im Volksmund hieß er aber „Mörderplatz“.

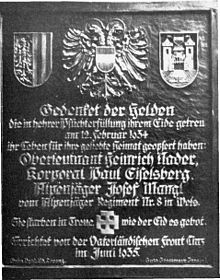

Am 28. November 1934 wurde hier aufgrund einer Entschließung in Landtags von Oberösterreich eine Gedenksteinenthüllung für die Opfer der Exekutive (Nader, Eiselsberg, Mangl) am Polygonplatz vorgenommen. Dieses Denkmal wurde von den Nationalsozialisten entfernt und nicht mehr neu errichtet.

Statt dessen wurde der Platz von der Stadt Linz 1946 in Bulgariplatz umbenannt. 1984 wurde hier eine Gedenktafel für Bulgari angebracht.

Ehrungen

- 1946 Umbenennung des Linzer Polygon- bzw. Landwehrplatzes in „Bulgariplatz“[5]

- Enthüllung eines Denkmals am Haus Bulgariplatz 1 in Linz am 12. Februar 1984 zur Erinnerung an Anton Bulgari

Einzelnachweise

- ↑ Harry Slapnicka (1975). Oberösterreich – Zwischen Bürgerkrieg und Anschluß (1927 – 1938). Linz: Oberösterreichischer Landesverlag, S. 137.

- ↑ http://www.ooegeschichte.at/Buergerkrieg_in_Oberoesterreich_1934.1663.0.html

- ↑ Hans von Hammerstein (1981). Im Anfang war der Mord: Erlebnisse als Bezirkshauptmann von Braunau am Inn und als Sicherheitsdirektor von Oberösterreich in den Jahren 1933 und 1934. München: Oldenbourg.

- ↑ http://www.nachrichten.at/nachrichten/reportage/art57,108479

- ↑ http://www.linz.at/kultur/denkmal/Default.asp?action=denkmaldetail&id=2151

Literatur

- Hans von Hammerstein (1981). Im Anfang war der Mord: Erlebnisse als Bezirkshauptmann von Braunau am Inn und als Sicherheitsdirektor von Oberösterreich in den Jahren 1933 und 1934. München: Oldenbourg (Studien und Quellen zur österreichischen Zeitgeschichte; Bd. 3).

- Harry Slapnicka (1975). Oberösterreich - Zwischen Bürgerkrieg und Anschluß (1927 - 1938). Linz: Oberösterreichischer Landesverlag.

Kategorien:- Revolutionär

- Österreicher

- Geboren 1877

- Gestorben 1934

- Mann

Wikimedia Foundation.