- Geierhaube

-

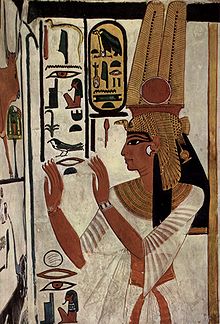

Der Begriff Geierhaube bezeichnet den Kopfputz der Königinnen im alten Ägypten.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Die Geierhaube gehörte ursprünglich zur Ikonografie der Göttinnen Nechbet, Uto und Mut. Bereits im Alten Reich erscheinen Nechbet und Uto menschengestaltig mit dreiteiliger Strähnen- oder Götterperücke und Geierhaube[A 1]. Strähnenperücke und Geierhaube werden ab der 4. Dynastie in die Ikonografie der Königsgemahlinnen übernommen[A 2] und gehören spätestens seit der Zeit von Pepi I. (6. Dynastie) zu deren festem Bestandteil. So trägt z.B. Iput I., die Gemahlin von Teti II. und Mutter von Pepi I., eine Geierhaube mit Geierkopf, während man die Königsgemahlin Neith (Tochter von Pepi I. und Gemahlin von Pepi II.) mit einer Geierhaube und Uräusschlange sieht.

Im Mittlerem Reich tragen die Königsgemahlinnen fast ausschließlich eine Schneckenperücke. Eine einzigartige Ausnahme bildet dabei die Statuette der Sobeknofru[A 3] aus der 12. Dynastie. Diese zeigt eine ungewöhnliche Strähnenperücke, über der zwei Geier mit kreisförmig ausgebreiteten Flügeln hocken, zwischen denen sich eine Uräusschlange windet.

Seit dem Neuen Reich wird dann eine Kombination aus Hathorperücke und Geierhaube getragen. Die Position der Geierhaube bildet dabei ein wichtiges ikonografisches Datierungskriterium. Ende der 17. und Anfang der 18. Dynastie sitzt sie auf dem Scheitelpunkt des Kopfes, während sie ab Mitte der 18. Dynastie auf den Hinterkopf wandert.[1]

Siehe auch

Literatur

- Hans Bonnet: Geierhaube, in: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Hamburg 2000 ISBN 3-937872-08-6 S. 211.

- Alfred Grimm, Sylvia Schoske: Im Zeichen des Mondes. Ägypten zu Beginn des Neuen Reiches. Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, München 1999, ISBN 3-8749-0691-4

- Weinstein, James M., A Statuette of the Princess Sobeknefru at Tell Gezer, The Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Band 213 (1974), S. 49–57.

Anmerkungen

- ↑ Darstellungen in den Totentempeln der Könige Sahure und Niuserre, 5. Dynastie

- ↑ Erster rundplastischer Beleg: Statuenfragmente einer anonymen Königsgemahlin aus der Zeit von König Chephren, Leipzig ÄS 1993

- ↑ New York, MMA 65.59.1

Einzelnachweise

- ↑ Alfred Grimm, Sylvia Schoske: Im Zeichen des Mondes. S. 13.

Wikimedia Foundation.