- Kaurischnecken

-

Kaurischnecken

Monetaria annulus

Systematik Klasse: Schnecken (Gastropoda) Überordnung: Caenogastropoda Ordnung: Sorbeoconcha Unterordnung: Hypsogastropoda Überfamilie: Cypraeoidea Familie: Kaurischnecken Wissenschaftlicher Name Cypraeidae Rafinesque, 1815 Kaurischnecken (Cypraeidae) oder auch Porzellanschnecken (Erläuterung: s. Kapitel "Namensgebung") genannt, sind überwiegend tropische Meeresschnecken, von denen bisher etwa 200 Arten bekannt sind. Ihre ältesten bekannten Vorfahren stammen aus dem Oberen Jura. Die Familie der Kaurischnecken gehörte laut dem veralteten und nicht mehr geführten System nach J. Thiele (1929-1931) zur Gruppe der Vorderkiemer (Prosobranchia). Nach der neueren Systematik von Bouchet, Rocroi et al. (2005) gehören sie zum Taxon der Caenogastropoda und werden der Gruppe der Hypsogastropoda untergeordnet[1]. Die häufige Bezeichnung als „Kaurimuschel“ ist biologisch nicht korrekt, da Muscheln ein Gehäuse aus zwei ähnlich großen, kalkhaltigen Schalen aufweisen und im Gegensatz zu den Schnecken, keinen Kopf besitzen. Die Schalen der Schnecken kennzeichnen sich durch eine gewundene Form[2]. Es ist darauf hinzuweisen, dass man unter dem volkstümlichen Begriff „Kauri“ nicht nur die Kaurischnecke selbst versteht, sondern auch die neuseeländische Baumart ‚Kauri‘ (Agathis australis) oder eine neuseeländische Siedlung namens ‚Kauri‘, welche auf der Nordinsel nördlich von Auckland gelegen ist, gemeint sein kann[3].

Inhaltsverzeichnis

Vorkommen und Lebensraum

Die Arten der Familie der Kaurischnecke sind Meeresschnecken, die als epibenthonische Flachwasserbewohner meist auf Korallenriffen in einer Wassertiefe, die noch Lichtdurchdringung genießt, leben[4]. Dies ist die so genannte euphotische Zone, welche sich dadurch kennzeichnet, dass sie Oberflächennähe bietet, wodurch in ihr ausreichend Lichtangebot für die Photosynthese gegeben ist. Dadurch stehen in diesem Bereich für die Kaurischnecke ausreichend Algen als Nahrung zur Verfügung. In den klarsten Meersgebieten beträgt die Tiefe der euphotischen Zone bis zu 200 m[5]. Außerdem bewohnen die Porzellanschnecken alle Meere mit einer Wassertemperatur über 18° C im kältesten Monat. Das heißt, dass ihr größtes Vorkommen im tropischen und subtropischen Bereich zu verzeichnen ist. Sie kommen dort vor allem an den östlichen Kontinentalrändern vor. Da Kaurischnecken auf wärmere Wassertemperaturen angewiesen sind, sind Meere in den Tropen und Subtropen mit kalten Strömungen nicht von diesen Spezies besiedelt. Die Mehrzahl der Arten ist im Indopazifik vorzufinden[6]. Ausnahmen bilden jedoch endemische Arten wie z. B. die Trivia monacha (Europäische Kaurischnecke), welche auf Felsen und Sandböden leben. Die Verbreitung der Europäischen Kaurischnecke erstreckt sich vom Mittelmeer über die Atlantikküste und die Bretagne, bis an die Westküsten Britanniens und Irlands[7]. Die zwei durch die Kulturgeschichte bekanntesten Arten Cypraea annulus und Cypraea moneta finden Verbreitung im Indopazifik, von der Ostküste Afrikas bis Australien, von Japan bis Tuamotu und Hawaii im Zentralpazifik[8], wie in der Abbildung 1 zu sehen ist.

Morphologie

Im Folgenden werden die spezifischen morphologischen Merkmale der Meeresschnecke Kauri erläutert. Auf Grund ihrer Art der Sauerstoffaufnahme werden hier also die Lungen- und Kiemenschnecken beschrieben.

Körper

Der Schneckenkörper besteht aus einem Kopf, einem Mantel und dem Kriechfuß, welcher sehr muskulös, breit und dehnbar ist. Am Kopf befinden sich seitlich zwei lange Fühler an deren Basis, nahe am Kopf, jeweils ein Auge liegt. Zwischen den Fühlern, am vorderen Ende des Kopfes befindet sich als Atmungsorgan der so genannte Sipho (Atemröhre), welcher das Atemwasser einleitet und somit die Sauerstoffaufnahme gewährt. Der Mantel, welcher innerhalb der Schale die Eingeweide (Magen, Niere, Herz, Kiemen) als dünne Membran umhüllt, verdeckt das Gehäuse nach außen hin fast vollständig und ist einziehbar, wenn zum Beispiel Gefahr droht. Er sondert Kalk ab, wodurch die feste und dicke Schneckenschale entsteht. „Der Kalk für den Schalenaufbau wird über die Nahrung aufgenommen, kann aber zum Teil auch durch den Schleim der Kriechsohle aus dem Boden gelöst werden“ (http://www.wikipedia.de). Außerdem schützt der Mantel das Gehäuse davor, von anderen Organismen bewachsen zu werden, und führt zu der typisch glänzenden Oberfläche der Schale der Kaurischnecken[9].

Gehäuse

Die Unter-Familien der Kaurischnecken setzen sich je nach ihrer Umwelt aus verschiedenen Arten und ökologischen Typen zusammen. Die meist eiförmigen oder birnförmigen Gehäuse können daher ausgewachsen, je nach Art, eine Länge von 1 cm (Pupuradusta oryzaeformis, Polynesien) bis 19 cm (Macrocypraea cervus, West-Atlantik) erreichen. Die Größenunterschiede zwischen den Organismen einer Art können ebenso variieren. Dabei ist zu beachten, dass sich die Form und Größe der Gehäuse von Jung- und Alttieren im Wesentlichen unterscheidet (Schilder 1952, S. 9). Außerdem ist das Gehäuse der Männchen meist kleiner als das der Weibchen. Das Adultgehäuse ist im Vergleich zur klassischen, nach außen gewundenen Form der allgemein bekannten Schneckengehäuse, ungewöhnlich geformt, da sich die Windungen (bei den frühen Juvenilstadien als spiralförmiges Gehäuse sichtbar) auf der gesamten Länge überlappen. Die Endgröße des Gehäuses wird dadurch bestimmt, dass sich die äußere Lippe einwärts rollt und so eine schmale Schlitzöffnung bildet, aus der das Tier kommt bzw. durch welche sich das Tier im Falle einer Gefahr zurückziehen kann. Diese Schlitzöffnung befindet sich an der flachen Basis des Gehäuses und weist an ihren Innenkanten parallel verlaufende Querrippen auf, die nach außen ziehen und Zähne genannt werden (s. Abb. 2, rechts)[10]. Die Punkte und Zeichnungen auf der Schale werden durch Papillen auf der Außen- und Innenseite des Mantels hervorgerufen, welche die verschiedenen Farben erzeugen und somit die Tarnung vor Fraßfeinden ermöglichen[11]. Dabei scheint die Färbung des Mantels von der des Gehäuses unabhängig zu sein.

Lebensweise

Nahrungsaufnahme

Im endständigen Mund befindet sich eine mit Chitinzähnchen besetzte Radula (Raspelzunge) (s. Abb. 3), welche Oberflächen abraspeln und Nahrung zerkleinern kann[12]. Die Nahrung der Kaurischnecken ist artenspezifisch. Obwohl viele von ihnen Schwämme fressen, gibt es sowohl herbivore als auch omnivore Arten, ebenso wie Nekrophagen. So setzt sich die Nahrung der Kaurischnecken insgesamt aus niederen Tieren, wie Polypen (Hydrozoa), Korallentieren (Madrepora), Ringelwürmern (Annelida), kleinen Krebsen (Crustacea) und Schneckeneiern zusammen. Aber auch Algen und Korallen stehen auf ihrem Speiseplan. Bei den nekrophagen Arten setzt sich die Nahrung ausschließlich aus toten Organismen zusammen[13]. Die meisten Kaurischneckenarten sind nachtaktiv, was bedeutet, dass sie nachts fressen und sich tagsüber in Höhlen im Riff verstecken. Einige Arten verlassen auf der Nahrungssuche ihr angestammtes Versteck und kehren dann früh morgens zurück (z. B. Lyncina vitellus)[14]. Es gibt wenige Arten, die am Tage nicht verborgen sind, was zum einen auf eventuellen Konkurrenzdruck oder auf die tageszeitliche Verfügbarkeit der Nahrung, und zum anderen auch auf die optische Orientierung des Organismus selbst, zurückzuführen sein kann.

Fraßfeinde

Fraßfeinde der Kaurischnecken sind einige Fischarten, wie z. B. die Prachtschmerle (Chromobotia macracanthus) oder die Familie der Kugelfische (Tetraodontidae), welche kräftige Kiefer haben und die Schalen knacken können oder aber Gehäuse und Tier als Ganzes verschlingen. Außerdem gibt es Räuber, die spezielle Werkzeuge haben, um an ihre Beute zu gelangen. So bohrt z. B. der Gewöhnliche Krake (Octopus vulgaris) ein Loch in das Gehäuse, injiziert dann Gift, welches das Tier lähmt[15]. Anschließend löst der Krake mit seinem Verdauungssaft die inneren Organe der Beute auf und saugt den Proteinsaft auf[16].

Fortpflanzung

Bei den Porzellanschnecken ist Sexualdimorphismus zu beobachten, was bedeutet, dass es bei jeder Art sowohl männliche als auch weibliche Kaurischnecken gibt. Die Keimdrüse der Schnecke produziert also entweder Eizellen oder Samenzellen. Nach der Paarung setzt das Weibchen das Gelege an der Niedrigwasserlinie auf Korallen, Steinen, Kokosschalen oder ähnlichen Körpern bzw. Strukturen ab. Es bedeckt das Gelege mit dem Fuß bis die kleinen Schwimmlarven ausgeschlüpft sind (ca. 5-6 Tage). Die Gelege bestehen aus etwa 150-300 zusammengeklebten Eitaschen, welche je 500-600 Eier enthält, so dass ein Weibchen etwa hunderttausend Eier produziert. Die Schwimmlarven (Veliger-Larven) breiten sich als Bestandteil des Planktons durch die Strömungen im Freiwasserbereich (Pelagial) aus. „Veliger-Larven besitzen bereits Ansätze von Organen einer ausgewachsenen Schnecke, wie zum Beispiel Augen, Fühleransätze und den Schalendeckel (Operculum)“[17]. Nach einer Metamorphose entstehen nach 2-3 Monaten aus den Schwimmlarven am Grund des Flachwasserbereiches junge Kaurischnecken[18]. Da die Kaurischnecke im Verhältnis zu ihren potentiellen Feinden ein sehr kleiner Organismus ist, der besonders im Larven-Stadium vielen Fraßfeinden ausgesetzt ist, handelt es sich hier um einen R-Strategen. Das bedeutet, dass der Organismus durch seine äußerst hohe Produktionsrate prädatorische Eingriffe in Gelege und Larven kompensiert. Aus dieser Literaturauswertung geht nicht hervor, wie lange es dauert, bis die Geschlechtsorgane ausgewachsen sind und bis es der jungen Kaurischnecke gelingt, ihre anfangs weiche Schale durch Kalkanlagerung auszuhärten.

Die Bedeutung der Kaurischnecken in der Kulturgeschichte des Menschen

Einige Arten, wie Cypraea moneta galten in der Vergangenheit in Afrika, in Ost- und Südasien und in der Südsee als Zahlungsmittel („Kaurigeld“).[19] In Südostasien, Südindien und Ostafrika werden Kaurischnecken als Spielsteine in verschiedenen Mancala-Varianten verwendet, darunter z. B. Bao La Kiswahili und Congkak. Im Indopazifik kommt häufig die Tigerschnecke (Cypraea tigris) vor. Einige Cypraeenarten wie Cypraea tigris und Cypraea pantherina gelangten in der römischen Kaiserzeit und im Frühmittelalter in größerer Zahl nach Europa, wo sie von Frauen als Amulett getragen wurden und nach dem Tod auch als Grabbeigabe in die Gräber gelangten. Auch im Zusammenhang mit Voodoo spielen die Gehäuse der Schnecken eine Rolle als Kultgegenstand.

Namensgebung

Der Name Kauri stammt aus dem Altindischen und bezeichnet die beiden Arten Cypraea annulus (lat. Ring) und Cypraea moneta (lat. Geld)[20]. Die Bezeichnung annulus („Ring“) beschreibt den gelb-orangen Kreis auf dem Rücken der Schneckenschale jener Art (s. Abb. 4)[21].

Der Begriff Porzellan allerdings leitet sich vom italienischen Namen für Kaurischnecke ("porcellana") ab[22]. Wegen der Beschaffenheit des Schneckengehäuses (s. Abb. 5) wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts das Porzellan mit der Schale der Kaurischnecke verglichen und der Name der Schnecke auf den Wertstoff übertragen[23].

„In der heutigen chinesischen Schrift bildet die Kauri „Pei“ mehr als 200 Zusammensetzungen für Worte, die Geld, Kaufen, Verkaufen und andere Begriffe des Handels und der Geldwirtschaft bedeuten“ (s. Abb. 10)[24]. Im Malaiischen ist sie als sogenannte „Beja“ namensgebend für die Bedeutung von Zoll und Steuer[25]. In Persien findet sie um 1100 n. Chr. Einzug unter dem Namen „Eselsmuschel“, auf Grund ihrer häufigen Verwendung als Tierschmuck[26].

Vorkommen der Kaurischnecke als Kulturgegenstand

Im Binnenland von Nordafrika und Eurasien weisen mehrere Grabfunde auf den Import der Kaurischnecke hin. So waren die Kaurischnecken schon im Neolithikum (Jungsteinzeit) ca. 6000 v. Chr. in Kassu (China) bekannt. In Mesopotamien wurden in den eisenzeitlichen Ruinen des ca. 600 v. Chr. zerstörten Nimrud Cypraea annulus gefunden. An der unteren Weichsel lagen Kauris in Gesichtsurnen der Hallstätter Zeit (800-475 v. Chr.), aber auch in den Gräbern der arabisch-nordischen und römischen Kultur. In Ägypten waren Kaurischnecken ein beliebtes Schmuchstück und wurden von Frauen oftmals aufgereiht um die Tailie getragen. Ihnen wurde wahrscheinlich eine schützdene Funktion für Frauen zugetraut, was auch an ihrer Ähnlichkeit mit dem weiblichen Geschlechsorgan zu tun hatte. Goldene Kaurischnecken fanden sich in Bestattungen von Prinzessinnen.[27] An der unteren Oder gab es Funde von Kaurischnecken in einem altheidnischen Grab und in einem Hünengrab. Nach Schweden gelangten sie im 9. nachchristlichen Jahrhundert, wie ein Grabfund von Kauri auf Björko im Mälarsee beweist[28]. Die Funde als „meist in der Gegend des Schoßes niedergelegte Grabbeigaben“[29], gehen fast ausschließlich auf Frauengräber der reicheren Bevölkerungsschichten zurück, was auf den Wert der Kauri als Fruchtbarkeitssymbol schließen lässt. Durch ihre äußere Form wurde sie in Europa besonders in der Antike und im frühen Mittelalter mit dem weiblichen Geschlechtsteil assoziiert und als Fruchtbarkeitsamulett getragen. Einzelne Amulette gegen den ‚bösen Blick‘ lassen auch eine Assoziation mit dem Auge zu. „In Europa erreicht das Fundaufkommen während des Früh-Mittelalters seinen Höhepunkt“[30]. In Südwestdeutschland und der Schweiz handelt es sich bei diesen Kaurischnecken vor allem um die Art Cypraea pantherina, welche nur im Roten Meer und im Golf von Aden vorkommt. Die Verbreitung über solche Entfernungen lässt Rückschlüsse auf frühzeitliche Handelswege zu. Die Kaurischnecken treten nicht in allen Phasen der Spätantike und des Mittelalters in gleicher Menge auf. Ihre Höhepunkte als Grabbeigabe in Europa erfährt die Kaurischnecke im späten 4. Jahrhundert, in der Mitte des 6. Jahrhunderts bis um 600 n. Chr. und vom 9.-12. Jahrhundert besonders im Karpatenbecken. Hier handelt es sich allerdings um die Art Cypraea moneta, was auf die damaligen unterschiedlichen Handelsnetze im europäischen Raum schließen lässt. Die verschiedenen Phasen können zum Teil mit Krisen, wie zum Beispiel durch Kriege oder Ressourcenknappheit infolge von Umwelteinflüssen, begründet werden. Bei den Handelswegen spielte um das 6. und 7. Jahrhundert n. Chr. vor allem der Rhône-Saône-Korridor eine entscheidende Rolle für die Verbreitung der Kaurischnecken in Europa, welche bis nach England und Skandinavien nachvollzogen werden kann. Generell ist in Europa durch die frühe Nutzung der Wasserhandelswege eine Akkumulation von Fundstellen entlang der großen Flusssysteme zu beobachten (s. Abb. 7). Die Alpenpässe gewannen erst im ausgehenden 7. Jahrhundert als Handelsrouten an Bedeutung. Fundlücken, wie zum Beispiel am Niederrhein, sind auch oft auf kalkarme Böden zurückzuführen, welche die Erhaltungschancen von kalkhaltigen Schneckenhäusern oder Skeletten verschlechtern[31]. Als Geld verbreitete sich die Cypraea moneta schon seit ca. 1500 v. Chr. von den Ryūkyū-Inseln (japan. Inselgruppe im Ostchinesischen Meer) aus nach China und seit ca. 400 n. Chr. von den Malediven-Inseln aus nach Persien, Vorderindien, Hinterindien und eroberte fast ganz Afrika[32]. In der Neuzeit wird die Kaurischnecke in Nord- und Mitteleuropa vor allem als Schmuck für das Lederzeug von Pferden benutzt[33].

Währung und Handel

Sowohl ihr Glanz, die schönen Farben und Muster auf der Schale, als auch die Handlichkeit und Festigkeit der Schale, sowie das geringe Gewicht, machte die Kaurischnecke zu einem beliebten Zahlungsmittel in der Südsee, Afrika, Ost- und Südasien[34]. Sie wurde meist in bestimmter Anzahl (z. B. zu 12.000 Stück) in Beutel verpackt oder durchbohrt auf Schnüre gereiht gehandelt[35]. In China wurde von 1500 bis 200 v. Chr. die Cypraea moneta als Zahlungsmittel eingesetzt. Bis in das 12. Jahrhundert n. Chr. wurde sie in Tibet als Scheidemünze genutzt. Die weiteste Verbreitung als Währung hatte die Cypraea moneta in Vorderindien vom 4. bis 6. Jahrhundert n. Chr. Die Cypraea annulus war in Bengalen und Siam vom 18. bis Mitte 19. Jahrhundert allgemeines Zahlungsmittel[36].

Ab dem 13. Jahrhundert übernahmen die Venezianer den Kaurihandel in jenen Gebieten, die sich vom indischen Ozean bis Afrika erstrecken. Sie brachten, ebenso wie es die Araber zuvor taten, das Tauschmittel mit Schiffen von den Malediven nach Marokko. Von dort breitete sich die Kauri-Währung mit Karawanen nach Süden und Osten aus. Um 1520 wurden erstmals Sklaven in West-Afrika mit Kaurigeld gehandelt. Ende des 15. Jahrhunderts traten die Portugiesen, Holländer und Engländer in den lukrativen Handel mit der Guineaküste ein. Im 18. bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts kauften sie in Guinea für die Kauri, welche dort den doppelten Wert wie auf den Malediven oder in den indischen Handelsplätzen hatte, Sklaven ein, die sie dann mit großem Gewinn in Amerika absetzten. Mitte des 19. Jahrhunderts führten französische und deutsche Firmen mit Erfolg an der Guineaküste die ostafrikanische Cypraea annulus ein. Die darauf folgende ständige Masseneinfuhr führte dort schließlich zu einer Kauri-Inflation. Sie wurde demzufolge als Zahlungsmittel durch Münzen der europäischen Nationen ersetzt. In einigen Gebieten im Inneren Afrikas hat die Kaurischnecke auch um 1950 noch als Scheidemünze Gebrauch gefunden[37]. Die Menge der Kaurischalen, die allein während des 19. Jahrhunderts nach Westafrika eingeführt wurde, wird auf mindestens 75 Milliarden Stück geschätzt (ca. 115.000 Tonnen). Würde man die 2 x 1 x 1 cm großen Schalen dicht hintereinander in eine Reihe anordnen, so würde diese eine Länge von 1.500.000 km haben[38]. Es gibt Quellen, die belegen, in welch großen Mengen die Kaurischnecken gesammelt wurden. Zum Beispiel sind um 1883 die Frauen und Männer auf den Malediven zweimal im Monat jeweils drei Tage lang durch die Küstengewässer gewatet, um Kaurischnecken zu sammeln. Manch einer konnte dabei an einem Tag bis zu 12.000 Stück erbeuten[39]. Die Kaurischnecke kursierte als Währung an mehr Orten auf dieser Welt, als es je eine Münze getan hat. In Europa jedoch fand sie weniger den Nutzen als Währung als zur Dekoration und zu religiösen Ritualen[40].

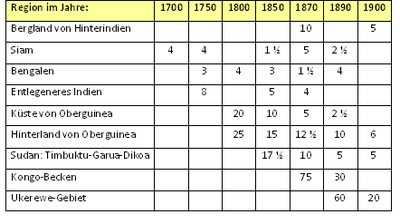

Wert einer Kauri

Um 1850 konnte man im Sudan für eine Kauri eine Handvoll Bohnen, eine Schale Trinkwasser, eine Nadel oder eine Zwiebel bekommen. Durch den geringen Einzelwert des Stückes war es möglich den gerade benötigten Gegenstand des täglichen Bedarfs in kleinster Menge zu kaufen. In den größeren Marktorten Westafrikas bestand auch ein fester Kurs für die Kauri, wobei der Wert der Kauri nicht an allen Orten und zu allen Zeiten gleich blieb, was aus den Tabellen 1 und 2 hervorgeht[41].

Die Kaurischnecke als Schmuck, Talisman, Rangabzeichen und für Botschaften

Wenn die Kaurischnecke in einem Gebiet erstmals auftauchte, wurde sie als Schmuck hoch geschätzt und dadurch ein beliebtes Tauschmittel. Jedoch deckten sich Gebiete, in denen die Kauri als Währung galt, nicht mit denen, in denen Kauri-Schmuck bevorzugt wurde. Auf Grund der Schönheit der Schalen mit ihren Farben und dem Glanz, aber auch wegen der gleichmäßigen Größe und der eiförmigen Gestalt, eignet sich die Kaurischnecke besonders gut, um Muster zu bilden und Gegenstände und Menschen zu verzieren. Sie wurde sowohl in Deutschland, Tirol und Ungarn, als auch in Vorderasien, Persien, Indien, Westafrika und Ägypten bei Zug-, Reit-, oder Tragetieren als Schmuck benutzt. Wenn auch nur vereinzelt, dienten sie in Europa zur Zierde an Riemen, Taschen und ledernen Gurten der Schlächter und Viehschneider. Von Süd-, Osteuropa bis Tibet und Indien hingegen dienten sie bevorzugt als Frauenschmuck im Haar, als lose, herabhängende Kauris an Mützenränder genäht und an Hals- und Stirnbändern. Kopfbedeckungen aus Kauris fanden Einzug in China, Ost- und Westafrika. Der Kauri-Schmuck findet die weiteste Verbreitung im Indopazifik und Afrika in Form von Ketten und Ohrgehängen, oder aber als Talisman an Hals und Brust. Des Weiteren finden wir dort bestickte Riemchenschürzen, Brustschärpen, Gürtel, Frauenjacken und –röcke. Verzierte Musikinstrumente und Tanzmasken sowie bestickte Gefäße, Köcher und Schwertscheiden lassen die Bedeutung der Kauri als Talisman erahnen. Auch in heutiger Zeit findet die Kaurischnecke nicht als Währung, sondern als Schmuck weltweit den größten Einsatz.

In Japan und Indien wird die Kaurischnecke zum Teil heute noch als Talisman von der Entbindenden in der Hand gehalten. Kauri-Ketten, mit denen in Westafrika Frauen vor und während der Entbindung behängt werden, schützen vor bösen Geistern. Wegen der Assoziation ihrer äußeren Form mit dem weiblichen Geschlechtsteil und durch die enorm hohe Produktionsrate als R-Stratege wird der Kaurischnecke große Bedeutung als Fruchtbarkeitssymbol zugesprochen[42]. Als Ehrenzeichen der Mutter in Japan dient sie im Gegensatz dazu in Südindien als Zeichen der unberührten Jungfrau. Zur Zeit des Sklavenhandels konnten in Botenschnüre eingeflochtene Schalen der Kaurischnecke die Gefühle des Absenders ausdrücken. In folgender Tabelle (Tab. 3) sind ein paar Beispiele dazu aufgeführt[43].

Systematik

Im Folgenden die Systematik zur Familie der Cypraeidae, wie sie von Felix Lorenz 2006 beschrieben wurde[44]. Diese Betrachtung basiert auf den DNA-Studien von Chris Meyer aus dem Jahr 2004.

Unterfamilie Gattung Art Beschrieben von Jahr Archaic groups Ipsa childreni Gray 1825 Archaic groups Nesiocypraea aenigma Lorenz 2002 Archaic groups Nesiocypraea lisetae Kilburn 1975 Archaic groups Nesiocypraea midwayensis Azuma & Kurohara 1967 Archaic groups Nesiocypraea teramachii Kuroda 1938 Archaic groups Propustularia surinamensis Perry 1811 Bernayinae Barycypraea fultoni Sowerby 1903 Bernayinae Barycypraea teulerei Cazenavette 1846 Bernayinae Zoila decipiens Smith 1880 Bernayinae Zoila eludens Raybaudi 1991 Bernayinae Zoila friendii Gray 1831 Bernayinae Zoila jeaniana Cate 1968 Bernayinae Zoila ketyana Raybaudi 1978 Bernayinae Zoila marginata Gaskoin 1849 Bernayinae Zoila mariellae Raybaudi 1983 Bernayinae Zoila orientalis Raybaudi 1985 Bernayinae Zoila perlae Lopez & Chiang 1975 Bernayinae Zoila rosselli Cotton 1948 Bernayinae Zoila thersites Gaskoin 1849 Bernayinae Zoila venusta Sowerby 1846 Cypraeinae (Cypraeini) Cypraea pantherina Solander 1786 Cypraeinae (Cypraeini) Cypraea tigris Linnaeus 1758 Cypraeinae (Cypraeini) Muracypraea mus Linnaeus 1758 Cypraeinae (Mauritiini) Leporicypraea geographica Schilder & Schilder 1933 Cypraeinae (Mauritiini) Leporicypraea mappa Linnaeus 1758 Cypraeinae (Mauritiini) Leporicypraea valentia Perry 1811 Cypraeinae (Mauritiini) Macrocypraea cervinetta Kiener 1843 Cypraeinae (Mauritiini) Macrocypraea cervus Linnaeus 1771 Cypraeinae (Mauritiini) Macrocypraea zebra Linnaeus 1758 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia arabica Linnaeus 1758 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia asiatica Schilder & Schilder 1939 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia depressa Gray 1824 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia eglantina Duclos 1833 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia grayana Schilder 1930 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia histrio Gmelin 1791 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia immanis Schilder & Schilder 1939 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia maculifera Schilder 1932 Cypraeinae (Mauritiini) Mauritia scurra Gmelin 1791 Cypraeovulinae Cypraeovula alfredensis Schilder & Schilder 1929 Cypraeovulinae Cypraeovula algoensis Gray 1825 Cypraeovulinae Cypraeovula capensis Gray 1828 Cypraeovulinae Cypraeovula castanea Higgins 1868 Cypraeovulinae Cypraeovula colligata Lorenz 2002 Cypraeovulinae Cypraeovula connelli Liltved 1983 Cypraeovulinae Cypraeovula coronata Schilder 1930 Cypraeovulinae Cypraeovula cruickshanki Kilburn 1972 Cypraeovulinae Cypraeovula edentula Gray 1825 Cypraeovulinae Cypraeovula fuscodentata Gray 1825 Cypraeovulinae Cypraeovula fuscorubra Shaw 1909 Cypraeovulinae Cypraeovula immelmani Liltved 2001 Cypraeovulinae Cypraeovula iutsui Shikama 1974 Cypraeovulinae Cypraeovula kesslerorum Lorenz 2006 Cypraeovulinae Cypraeovula mikeharti Lorenz 1985 Cypraeovulinae Cypraeovula volvens Fazzini & Bergonzoni 2004 Cypraeovulinae Notocypraea angustata Gmelin 1791 Cypraeovulinae Notocypraea comptonii Gray 1847 Cypraeovulinae Notocypraea declivis Sowerby 1870 Cypraeovulinae Notocypraea dissecta Iredale 1931 Cypraeovulinae Notocypraea piperita Gray 1825 Cypraeovulinae Notocypraea pulicaria Reeve 1846 Cypraeovulinae Notocypraea subcarnea Beddome 1896 Erosariinae Cryptocypraea dillwyni Schilder 1922 Erosariinae Erosaria acicularis Gmelin 1791 Erosariinae Erosaria albuginosa Gray 1825 Erosariinae Erosaria beckii Gaskoin 1836 Erosariinae Erosaria bernardi Richard 1974 Erosariinae Erosaria boivinii Kiener 1843 Erosariinae Erosaria cernica Sowerby 1870 Erosariinae Erosaria citrina Gray 1825 Erosariinae Erosaria eburnea Barnes 1824 Erosariinae Erosaria englerti Summers & Burgess 1965 Erosariinae Erosaria erosa Linnaeus 1758 Erosariinae Erosaria gangranosa Dillwyn 1817 Erosariinae Erosaria helvola Linnaeus 1758 Erosariinae Erosaria irrorata Gray 1828 Erosariinae Erosaria labrolineata Gaskoin 1849 Erosariinae Erosaria lamarckii Gray 1825 Erosariinae Erosaria macandrewi Sowerby 1870 Erosariinae Erosaria marginalis Dillwyn 1827 Erosariinae Erosaria miliaris Gmelin 1791 Erosariinae Erosaria nebrites Melvill 1888 Erosariinae Erosaria ocellata Linnaeus 1758 Erosariinae Erosaria ostergaardi Dall 1921 Erosariinae Erosaria poraria Linnaeus 1758 Erosariinae Erosaria spurca Linnaeus 1758 Erosariinae Erosaria thomasi Crosse 1865 Erosariinae Erosaria turdus Lamarck 1810 Erosariinae Monetaria annulus Linnaeus 1758 Erosariinae Monetaria caputdraconis Melvill 1888 Erosariinae Monetaria caputophidii Schilder 1927 Erosariinae Monetaria caputserpentis Linnaeus 1758 Erosariinae Monetaria moneta Linnaeus 1758 Erosariinae Monetaria obvelata Lamarck 1810 Erosariinae Monetaria sublitorea Lorenz 1998 Erosariinae Nucleolaria granulata Pease 1862 Erosariinae Nucleolaria nucleus Linnaeus 1758 Erosariinae Perisserosa guttata Gmelin 1791 Erosariinae Staphylaea limacina Lamarck 1810 Erosariinae Staphylaea semiplota Mighels 1845 Erosariinae Staphylaea staphylaea Linnaeus 1758 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida brevidentata Sowerby 1870 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida diauges Melvill 1888 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida erythraeensis Sowerby 1837 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida goodallii Sowerby 1832 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida hirundo Linnaeus 1758 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida kieneri Hidalgo 1906 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida owenii Sowerby 1837 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida stolida Linnaeus 1758 Erroneinae (Bistolidini) Bistolida ursellus Gmelin 1791 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula astaryi Schilder 1971 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula catholicorum Schilder & Schilder 1938 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula comma Perry 1811 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula cribraria Linnaeus 1758 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula cumingii Sowerby 1832 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula esontropia Duclos 1833 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula exmouthensis Melvill 1888 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula fallax Smith 1881 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula garciai Lorenz & Raines 2001 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula gaskoinii Reeve 1846 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula gaspardi Biraghi & Nicolay 1993 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula gravida Moretzsohn 2002 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula melwardi Iredale 1930 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula pellisserpentis Lorenz 1999 Erroneinae (Bistolidini) Cribrarula taitae Burgess 1993 Erroneinae (Bistolidini) Ovatipsa chinensis Gmelin 1791 Erroneinae (Bistolidini) Ovatipsa coloba Melvill 1888 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta androyensis Blöcher & Lorenz 1999 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta artuffeli Jousseaume 1876 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta asellus Linnaeus 1758 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta clandestina Linnaeus 1767 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta contaminata Sowerby 1832 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta diluculum Reeve 1845 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta humphreysii Gray 1825 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta johnsonorum Lorenz 2002 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta lentiginosa Gray 1825 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta lutea Gmelin 1791 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta saulae Gaskoin 1843 Erroneinae (Bistolidini) Palmadusta ziczac Linnaeus 1758 Erroneinae (Bistolidini) Talostolida latior Melvill 1888 Erroneinae (Bistolidini) Talostolida pellucens Melvill 1888 Erroneinae (Bistolidini) Talostolida pseudoteres Lorenz & Barbier 1992 Erroneinae (Bistolidini) Talostolida rashleighana Melvill 1888 Erroneinae (Bistolidini) Talostolida subteres Weinkauff 1881 Erroneinae (Bistolidini) Talostolida teres Gmelin 1791 Erroneinae (Erroneini) Austrasiatica alexhuberti Lorenz & Huber 2000 Erroneinae (Erroneini) Austrasiatica deforgesi Lorenz 2002 Erroneinae (Erroneini) Austrasiatica hirasei Roberts 1913 Erroneinae (Erroneini) Austrasiatica langfordi Kuroda 1938 Erroneinae (Erroneini) Austrasiatica sakuraii Habe 1970 Erroneinae (Erroneini) Blasicrura interrupta Gray 1824 Erroneinae (Erroneini) Blasicrura pallidula Gaskoin 1849 Erroneinae (Erroneini) Blasicrura summersi Schilder 1958 Erroneinae (Erroneini) Contradusta barclayi Reeve 1857 Erroneinae (Erroneini) Contradusta bregeriana Crosse 1868 Erroneinae (Erroneini) Contradusta pulchella Swainson 1823 Erroneinae (Erroneini) Contradusta walkeri Sowerby 1832 Erroneinae (Erroneini) Eclogavena coxeni Cox 1873 Erroneinae (Erroneini) Eclogavena dayritiana Cate 1963 Erroneinae (Erroneini) Eclogavena luchuana Kuroda 1960 Erroneinae (Erroneini) Eclogavena quadrimaculata Gray 1824 Erroneinae (Erroneini) Erronea angioyorum Biraghi 1978 Erroneinae (Erroneini) Erronea caurica Linnaeus 1758 Erroneinae (Erroneini) Erronea cylindrica Born 1778 Erroneinae (Erroneini) Erronea errones Linnaeus 1758 Erroneinae (Erroneini) Erronea fernandoi Cate 1969 Erroneinae (Erroneini) Erronea nymphae Jay 1850 Erroneinae (Erroneini) Erronea onyx Linnaeus 1758 Erroneinae (Erroneini) Erronea ovum Gmelin 1791 Erroneinae (Erroneini) Erronea pallida Gray 1824 Erroneinae (Erroneini) Erronea pyriformis Gray 1824 Erroneinae (Erroneini) Erronea rabaulensis Schilder 1964 Erroneinae (Erroneini) Erronea subviridis Reeve 1835 Erroneinae (Erroneini) Erronea succincta Linnaeus 1758 Erroneinae (Erroneini) Erronea vredenburgi Schilder 1927 Erroneinae (Erroneini) Erronea xanthodon Sowerby 1832 Erroneinae (Erroneini) Melicerona felina Gmelin 1791 Erroneinae (Erroneini) Melicerona listeri Gray 1824 Erroneinae (Erroneini) Notadusta hungerfordi Sowerby 1888 Erroneinae (Erroneini) Notadusta martini Schepman 1907 Erroneinae (Erroneini) Notadusta punctata Linnaeus 1771 Erroneinae (Erroneini) Palmulacypraea boucheti Lorenz 2002 Erroneinae (Erroneini) Palmulacypraea katsuae Kuroda 1960 Erroneinae (Erroneini) Palmulacypraea musumea Kuroda & Habe 1961 Erroneinae (Erroneini) Purpuradusta barbieri Raybaudi 1986 Erroneinae (Erroneini) Purpuradusta fimbriata Gmelin 1791 Erroneinae (Erroneini) Purpuradusta gracilis Gaskoin 1849 Erroneinae (Erroneini) Purpuradusta hammondae Iredale 1939 Erroneinae (Erroneini) Purpuradusta microdon Gray 1828 Erroneinae (Erroneini) Purpuradusta minoridens Melvill 1901 Erroneinae (Erroneini) Purpuradusta oryzaeformis Lorenz & Sterba 1999 Erroneinae (Erroneini) Purpuradusta serrulifera Schilder & Schilder 1938 Luriinae (Austrocypraeini) Annepona mariae Schilder 1927 Luriinae (Austrocypraeini) Arestorides argus Linnaeus 1758 Luriinae (Austrocypraeini) Austrocypraea reevei Sowerby 1832 Luriinae (Austrocypraeini) Chelycypraea testudinaria Linnaeus 1758 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina aurantium Gmelin 1791 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina broderipii Sowerby 1832 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina camelopardalis Perry 1811 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina carneola Linnaeus 1758 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina joycae Clover 1970 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina kuroharai Kuroda & Habe 1961 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina leucodon Broderip 1828 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina leviathan Schilder & Schilder 1937 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina lynx Linnaeus 1758 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina nivosa Broderip 1827 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina porteri Cate 1966 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina schilderorum Iredale 1939 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina sulcidentata Gray 1824 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina ventriculus Lamarck 1810 Luriinae (Austrocypraeini) Lyncina vitellus Linnaeus 1758 Luriinae (Austrocypraeini) Trona stercoraria Linnaeus 1758 Luriinae (Luriini) Luria cinerea Gmelin 1791 Luriinae (Luriini) Luria controversa Gray 1824 Luriinae (Luriini) Luria gilvella Lorenz 2002 Luriinae (Luriini) Luria isabella Linnaeus 1758 Luriinae (Luriini) Luria isabellamexicana Stearns 1893 Luriinae (Luriini) Luria lurida Linnaeus 1758 Luriinae (Luriini) Luria pulchra Gray 1824 Luriinae (Luriini) Luria tessellata Swainson 1822 Luriinae (Luriini) Talparia exusta Sowerby 1832 Luriinae (Luriini) Talparia talpa Linnaeus 1758 Pseudozonariinae Neobernaya spadicea Swainson 1823 Pseudozonariinae Pseudozonaria aequinoctialis Schilder 1933 Pseudozonariinae Pseudozonaria annettae Dall 1909 Pseudozonariinae Pseudozonaria arabicula Lamarck 1810 Pseudozonariinae Pseudozonaria nigropunctata Gray 1828 Pseudozonariinae Pseudozonaria robertsi Hidalgo 1906 Pustulariinae Pustularia bistrinotata Schilder & Schilder 1937 Pustulariinae Pustularia chiapponii Lorenz 1999 Pustulariinae Pustularia cicercula Linnaeus 1758 Pustulariinae Pustularia globulus Linnaeus 1758 Pustulariinae Pustularia margarita Dillwyn 1817 Pustulariinae Pustularia mauiensis Burgess 1967 Umbiliinae Umbilia armeniaca Verco 1912 Umbiliinae Umbilia capricornica Lorenz 1989 Umbiliinae Umbilia hesitata Iredale 1916 Umbiliinae Umbilia oriettae Lorenz & Massiglia 2005 Umbiliinae Umbilia petilirostris Darragh 2002 Zonariinae Schilderia achatidea Sowerby 1837 Zonariinae Zonaria angelicae Clover 1974 Zonariinae Zonaria picta Gray 1824 Zonariinae Zonaria pyrum Gmelin 1791 Zonariinae Zonaria sanguinolenta Gmelin 1791 Zonariinae Zonaria zonaria Gmelin 1791 Systematik (alternativ)

Die Familie Cypraeidae wird von manchen Autoren auch in diese Unterfamilien unterteilt: Cypraeinae Rafinesque-Schmaltz, 1815, Erosariinae Schilder, 1924, Erroneinae Schilder, 1927, Giscortiinae Schilder, 1927, Luriinae Schilder, 1927 und Pustulariinae Gill, 1871[45]. Die Liste der Gattungen[46]

- Unterfamilie Giscortiinae Schilder, 1927

- Archicypraea Schilder, 1926

- Palaeocypraea Schilder, 1928 (mit 2 Untergattungen)

- Mandolina Jousseaume, 1884

- Bernaya Jousseaume, 1884 (mit 2 Untergattungen)

- Barycypraea Schilder, 1927

- Afrocypraea Schilder, 1932

- Zoila Jousseaume, 1884 (mit 2 Untergattungen)

- Cypraeorbis Conrad, 1865

- Siphocypraea Heilprin, 1887 (mit 2 Untergattungen)

- Gisortia Jousseaume, 1884 (mit 2 Untergattungen)

- Vicetia Fabiani, 1905

- Unterfamilie Cypraeinae Rafinesque-Schmaltz, 1815

- Miolyncina Schilder, 1932

- Trona Jousseaume, 1884

- Macrocypraea Schilder, 1930

- Lleporicypraea Iredale, 1931

- Mauritia Troschel, 1863

- Arabica Jousseaume, 1884

- Talparia Troschel, 1863

- Cypraea Linnaeus, 1758

- Pantherinaria Sacco, 1890

- Lyncina Troschel, 1863

- Arestorides Iredale, 1930

- Ponda Jousseaume, 1884

- Callistocypraea Schilder, 1927

- Mystaponda Iredale, 1930

- Jousseaumea Sacco, 1894

- Fossacypraea Schilder, 1939

- Chelycypraea Schilder, 1927

- Luria Jousseaume, 1884

- Tessellata Jousseaume, 1884

- Unterfamilie Erroneinae Schilder, 1927

- Zonarina Sacco, 1894 (mit 2 Untergattungen)

- Schilderia Tomlin, 1930

- Nesiocypraea Azuma & Kurohara, 1967

- Zonaria Jousseaume, 1884 (mit 3 Untergattungen)

- Notoluponia Schilder, 1935

- Cypraeovula Gray, 1824

- Luponia Broderip, 1837

- Guttacypraea Iredale, 1935

- Notocypraea Schilder, 1927

- Thelxinovum Iredale, 1931

- Umbilia Jousseaume, 1884 (mit 3 Untergattungen)

- Adusta Jousseaume, 1884

- Gratiadusta Iredale, 1930

- Solvadusta Iredale, 1935

- Erronea Troschel, 1863

- Meliceronia Iredale, 1930

- Notodusta Schilder, 1935

- Palmadusta Iredale, 1930

- Palangerosa Iredale, 1930

- Purpuradusta Schilder, 1939

- Evenaria Iredale, 1930

- Blasicrura Iredale, 1930

- Talostolida Iredale, 1931

- Bistolida Cossmann, 1920

- Ovatipsa Iredale, 1931

- Cribrarula Strand, 1929

- Nivigena Iredale, 1930

- Unterfamilie Erosariinae Schilder, 1924

- Annepona Iredale, 1935

- Pustularia Swainson, 1840

- Ipsa Jousseaume, 1884

- Austrocypraea Cossmann, 1903

- Proadusta Sacco, 1894

- Conocypraea Oppenheim, 1901

- Monetaria Troschel, 1863 (mit 2 Untergattungen)

- Naria Broderip, 1837

- Erosaria Troschel, 1863 (mit 5 Untergattungen)

- Staphylaea Jousseaume, 1884

- Purperosa Iredale, 1935

- Eustaphylaea Steadman & Cotton, 1946

- Nucleolaria Oyama, 1959

Literatur

- Karl Banghard: Kaurischnecke. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (RGA). 2. Auflage. Band 16, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2000, S. 344–347.

- Philippe Bouchet, Jean-Pierre Rocroi: Part 2. Working classification of the Gastropoda. In: Malacologia, Band 47, Ann Arbor 2005, ISSN 0076-2997, S. 239–283.

- Warwick Bray; D. Trump: Lexikon der Archäologie. München 1970.

- Helmut Debelius, Rudie H. Kuiter: Atlas der wirbellosen Meerestiere. Kosmos 2009.

- Max Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte. Berlin 1926.

- T. Garrison: Oceanography. An invitation of Marine Science. Wadsworth Group. California 2002.

- Jan Hogendorn, M. Johnson: The shell money oft the slave trade. African studies series 49. Cambridge University Press 1986.

- J. Hoops: Reallexikon der germanischen Altertumskunde. 2. Aufl. Bd. 16. Göttingen 2000.

- Annette Lennartz: Die Meeresschnecke Cypraea als Amulett im Frühen Mittelalter. In: Bonner Jahrbücher, Band 104, 2004, S. 163–232.

- R. Alexander McNeill: The Invertebrates. Cambridge 1979.

- Victor Millard: Classification of the Mollusca. A Classification of World Wide Mollusca. Rhine Road, Südafrika 1997, ISBN 0-620-21261-6.

- Frank Riedel: Ursprung und Evolution der „höheren“ Caenogastropda. Berlin 2000, 240 S., ISBN 3-89582-077-6 (Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe E, Band 32).

- Maria Schilder: Die Kaurischnecke. Leipzig 1952.

- U. Sommer: Biologische Meereskunde. Springer. Heidelberg 1998.

URL-Quellen

- http://www.bio.tu-darmstadt.de/media/projektname/fbdateien/pdfs/exkursionsberichte/2001-elba.pdf (13. Dezember 2010).

- http://www.corazolla.ch/pictures_cor/weltkarte.gif (12. Januar 2011).

- http://die-kulturfabrik.de/47.html (13. Dezember 2010).

- http://www.marlin.ac.uk/speciesinformation.php?speciesID=4516 (6. JAnuar 2011).

- http://www.numismatikforum.de/viewtopic.php?f=31&t=569 (20. Dezember 2010).

- http://www.weichtiere.at/Schnecken/index.html (18. Dezember 2010).

- http://www.weichtiere.at/images/weichtiere/schnecken/c_annulus.jpg (6. JAnuar 2011).

- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Monetaria_annulus_600x600.jpg (8. März 2011).

- http://de.wikipedia.org/wiki/Kaurischnecken (19. Januar 2011).

- http://de.wikipedia.org/wiki/Schnecken (5. März 2011).

- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cypraea_nebrites.jpg (12. Mai 2011).

- http://www.wirbellose.de/schnecken/images/weichtiere/schnecken/c_cervus2.jpg (6. Januar 2011).

- http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/biok/12438 (19. Januar 2011).

Weblinks

- cowrys.org

- Cowrie Genomic Database Project

- Cypraea species checklist in English

- The Cypraeidae, or Cowries (on worldwideconchology.com)

- Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Kaurischnecken mit Verbreitungskarte

Einzelnachweise

- ↑ Schilder 1952, S. 4, 11, www.weichtiere.at

- ↑ Debelius, Kuiter 2009, S. 258 f.

- ↑ http://www.wikipedia.de

- ↑ Schilder 1952, S. 4.

- ↑ Sommer 1998, S. 19.

- ↑ Schilder 1952, S. 4.

- ↑ http://www.weichtiere.at; http://www.bio.tu-darmstadt.de

- ↑ Schilder 1952, S. 24.

- ↑ Debelius 2009, S. 326; Schilder 1952, S. 5.

- ↑ Debelius, Kuiter 2009, S. 326.

- ↑ Schilder 1952, S. 5.

- ↑ http://www.weichtiere.at/

- ↑ Schilder 1952, S. 6; Debelius, Kuiter 2009, S. 326; Hogendorn, Johnson 1986, S. 5.

- ↑ Debelius, Kuiter 2009, S. 259.

- ↑ Debelius, Kuiter 2009, S. 258.

- ↑ http://www.weichtiere.at

- ↑ http://www.weichtiere.at

- ↑ Schilder 1952, S. 7; Debelius, Kuiter 2009, S. 326; http://www.weichtiere.at; http://www.wissenschaft-online.de

- ↑ Wolfgan Bertsch: The Use of Maldivian Cowries as Money According to an 18th Century Portuguese Dictionary on World Currencies. Oriental Numismatic Society, Newsletter, no. 165, Autumn 2000, p. 16-19 sowie Peter Hofrichter: Kauri-Kulturgeschichte. 25 Jahre Hanseatische Münzengilde 1969 – 1994. Hamburg 1994, S. 127–222 und Jan Hogendorn, Marion Johnson: The Shell Money of the Slave Trade. African Studies Series 49, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

- ↑ Schilder 1952, S. 23.

- ↑ Hogendorn, Johnson 1986, S. 6.

- ↑ http://www.die-kulturfabrik.de

- ↑ Schilder 1952, S. 3.

- ↑ Schilder 1952, S. 40; Ebert 1926, S. 210.

- ↑ Ebert 1926, S. 210.

- ↑ Schilder 1952, S. 41.

- ↑ Ulrike Dubiel: Amulette, Siegel und Perlen. Studien zu Typologie und Tragesitte im Alten und Mittleren Reich, Fribourg/Göttingen 2008

- ↑ Schilder 1952, S. 31.

- ↑ Bray, Trump 1970, S. 182.

- ↑ Hoops 2000, S. 345.

- ↑ Hoops 2000, S. 344 ff.

- ↑ Ebert 1926, S. 210.

- ↑ Schilder 1952, S. 31.

- ↑ Schilder 1952, S. 4.

- ↑ Ebert 1926, S. 210.

- ↑ Schilder 1952, S. 40.

- ↑ Schilder 1952, S. 41 f., Hogendorn, Johnson 1986, S. 109 ff.

- ↑ Schilder 1952, S. 43.

- ↑ Hogendorn, Johnson 1986, S. 81.

- ↑ Hogendorn, Johnson 1986, S. 12 f.

- ↑ Schilder 1952, S. 44; http://www.numismatikforum.de

- ↑ Hogendorn, Johnson 1986, S. 5.

- ↑ Schilder 1952, S. 30-40; Ebert 1926, S. 210.

- ↑ Checklist of Cypraeidae by Felix Lorenz

- ↑ Bouchet und Rocroi, S.250

- ↑ Millard, S.104

- Unterfamilie Giscortiinae Schilder, 1927

Wikimedia Foundation.