- Kugelhahn

-

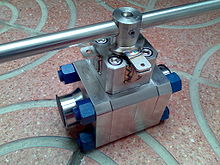

Kugelhähne werden, vor Allem bei größeren Leitungsdurchmessern, auch als Kugelschieber bezeichnet[1] und sind Armaturen mit einer durchbohrten Kugel als Absperrkörper. In den meisten Fällen werden sie als Absperrorgane eingesetzt. Manchmal ist auch die Bezeichnung „Kugelventil“ zu finden. Vermutlich stammt diese Bezeichnung vom engl. ball valve ab. Charakteristisch für einen Absperrhahn ist das vollständige Schließen innerhalb 90° Drehung (vgl.: Ventil >90°).Inhaltsverzeichnis

Konstruktionsmerkmale

Man unterscheidet Kugelhähne mit vollem Durchgang oder reduziertem Durchgang. Beim vollen Durchgang hat die Bohrung in der Kugel denselben Innendurchmesser wie die angeschlossene Rohrleitung. Dadurch ergeben sich geringe Strömungsverluste. Die Betätigung der Kugel erfordert, wie beim Absperrhahn, einen 90°-Drehantrieb.

Es gibt Kugelhähne mit schwimmender Kugel (siehe Bild) oder mit geführter Kugel. Zwischen Kugel und Ventilgehäuse sind in der Regel Dichtringe aus Kunststoff (häufig Teflon (PTFE)) eingebaut, diese sind für Temperaturbereiche bis zu 220 °C geeignet. Bei höheren Betriebstemperaturen werden metallische Dichtungen verwendet. Beim Konstruktionsprinzip geführte Kugel hat die Kugel im Gehäuse gelagerte Zapfen und es ist nur ein Dichtring erforderlich. Beide Arten dichten aufgrund der anstehenden Fluiddrücke. Zum Einen wird bei der schwimmenden Lagerung die Kugel in die gegenüberliegende Dichtfläche gedrückt. Zum Anderen drückt das Fluid bei der starren Lagerung die Dichtungen gegen das Gehäuse und die Kugel.

Bei großen Nennweiten (z. B. Pipeline) ist der Absperrkörper absichtlich nicht exakt kugelförmig sondern etwas oval. Das erlaubt einen hohen Pressdruck auf die dichtenden Sitzringe und verbessert so die Dichtheit.

Je nach Anforderungen gibt es unterschiedliche Dichtsysteme. Prinzipiell wird zwischen weichdichtenden und metallisch dichtenden Varianten unterschieden. Allerdings gibt es auch andere optimierte Lösungen wie das von der Franz Schuck GmbH entwickelte primär metallisch sekundär weichdichtende System mit eingerolltem Dichtring.

Aufgrund der hohen Flächenpressungen sind hohe Arbeitsmomente zum Öffnen und Schließen der Armatur nötig. Im Regelfall wird deshalb immer ein sog. Umgang mit einem bis zwei kleinen Kugelhähnen (DN 25) um die Hauptarmatur gelegt. Über diesen Umgang kann der Differenzdruck abgebaut werden und das Öffnen und Schließen wird erleichtert. Zusätzlich werden Kugelhähne dann mit einem Schneckengetriebe zum Antrieb ausgerüstet. Aus diesen Gründen sind Kugelhähne in großen Durchmessern (> DN 150) nur bedingt als Schnellschluß-Armatur geeignet. In großen Nennweiten (ca. DN 1200) werden Arbeitsmomente bis zu 80.000 Nm nötig.

Mit dem Kugelhahn konstruktionstechnisch verwandt sind alle Armaturen, bei der die Kugel nur teilweise ausgeführt ist (z. B. das bekannte Camflex-Ventil, welches als Regelventil eingesetzt wird.).

Eine Sonderform ist der Drei-Weg-Kugelhahn. Hier hat die Kugel statt einer Durchgangsbohrung eine so genannte L-Bohrung. Damit kann eine zuführende Strömung auf zwei abführende Wege verteilt werden. Auch gibt es Ausführungen als Vier- oder Fünf-Wege Hahn.

Besondere Eigenschaften

Bei Flüssigkeiten ist der Totraum zu beachten. Temperaturänderungen können in dem Volumen innerhalb der Kugel im abgesperrten Zustand einen so hohen hydraulischen Druck erzeugen, dass die Kugel platzt. Abhilfe schafft eine kleine Entlastungsbohrung. Andererseits kann im geschlossenen Zustand durch eine Bohrung die Dichtigkeit des Kugelhahns durch Druckabgriff kontrolliert werden.

Soll die Rohrleitung molchfähig sein, dann ist das Kugelventil die einzig mögliche Absperrarmatur.

Kugelhähne und eine spezielle Vorrichtung erlauben das Anbringen von Stutzen an Behältern oder Rohrleitungen unter Betriebsbedingungen. Der Stutzen wird stumpf angeschweißt. Darauf wird das Kugelventil montiert und durch die offene Kugel ein Loch durch die Wandung gebohrt. Diese Methode ist so ausgelegt, dass das auch für brennbare Gase oder Flüssigkeiten möglich ist.

Verglichen mit anderen Stellgeräten hat ein Kugelhahn folgende Vorteile:

- es ermöglicht große Kvs-Werte

- totraumarme Durchgangsstrecke

- Molchfähigkeit

- kleine Abmessungen

- hohe Dichtheit resultieren aus dem Mediumdruck.

Nachteile sind:

- hoher Verschleiß an den Dichtungsflächen

- aufwendige Konstruktion bei großen Nennweiten, wo eine doppelte Lagerung notwendig wird

- nur bedingte Einsatzmöglichkeit für kontinuierliche Durchflussverstellung

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ [1] Konrad Bergmeister, Frank Fingerloos, Johann-Dietrich Wörner (Hrsg.):Beton-Kalender 2011: Schwerpunkte: Kraftwerke, Faserbeton (Beton-Kalender (Vch)) Ernst & Sohn, Berlin, 2010, ISBN 978-3-433-02954-1

Wikimedia Foundation.