- Transkription (Editionswissenschaft)

-

Transkription nennt man in der Editionswissenschaft die (buchstaben-)genaue Abschrift eines vorliegenden Textes. Jede Transkription benötigt Transkriptionsregeln, über die eine Einleitung der Edition Auskunft geben sollte. Ediert wird am Ende oft eine Transkription, bei der - im Unterschied zur so genannten diplomatischen (d.h. dem Dokument entsprechenden) Transkription - Kompromisse zwischen der ursprünglichen Textgestalt und dem bei einer Buchausgabe am besten lesbaren Endtext getroffen werden.

Verschiedene Probleme sind bei der Transkription zu bedenken.

Inhaltsverzeichnis

Besonderheiten der Orthographie

Bei der Herausgabe moderner Bücher legt in der Regel der Verlag in Absprache mit dem Autor fest, in welcher Rechtschreibung der Text am Ende herausgegeben wird. Da der gesetzte Text eines heute geschriebenen Buches an den Autor zur Fahnenkorrektur zurückgeht, ist das Verfahren unproblematisch. Der Autor kann selbst entscheiden, wo er von der Orthographie abweichen will. Bei älteren Manuskripten liegen die Dinge komplexer. Während man bei solchen des 19. und 20. Jahrhunderts noch davon ausgehen kann, dass im Druck eine bestimmte Angleichung an die aktuelle Rechtschreibung vorgenommen worden wäre, weiß man bei Manuskripten, die vor dem 19. Jahrhundert entstanden, dass sie durchaus nicht mit einer vereinheitlichten Rechtschreibung im Druck erschienen wären. Die Frage ist an dieser Stelle, ob man sie heutiger Rechtschreibung anpassen will, ob man sie in ihrer alten Rechtschreibung belassen will, oder ob man sie an eine Rechtschreibung annähern will, die seinerzeit für den Druck gewählt worden wäre.

Die strenge buchstabengetreue Transkription wird man selten wählen können. Mitunter wechselt im Text die Schreibung derselben Worte ununterbrochen: "Und" wird dann einmal "vnd" und einmal "vnndt" geschrieben. Hier kann man auf Vereinheitlichungen verzichten und sich auf den Standpunkt stellen, dass Drucker in der Zeit, wie etwa diejenigen Luthers, auch keine solchen vorgenommen hätten. Um Eingriffe in den Text kommt man dennoch selten herum. Endungen werden in Handschriften verschliffen und abgekürzt, häufig ohne dass klar wäre, wie der Autor sie aufgelöst hätte. So werden in deutschen Handschriften des 17. Jahrhunderts die Endungen -en und -em in Worten wie "einem" und "einen" oft nicht ausgeschrieben, man kann sie nach heutiger Grammatik ergänzen oder vermuten, dass statt einem -em oft ein -en im Druck erschienen wäre.

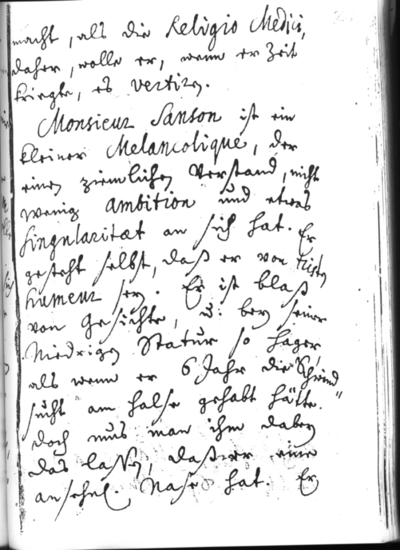

Ähnlich gelagert ist das Problem bei der Groß- und Kleinschreibung, die in vielen Handschriften variabel gehandhabt wird - auch hier weiß man nicht, wie ein zeitgenössischer Drucker sie behandelt hätte - unterschiedliche Drucker hatten hier unterschiedliche Regeln. Die Angleichung an heutige Rechtschreibung ist eine Option mit eigenen Nachteilen. Sie entfernt den Text von den Autorintentionen und der Vorlage. Das nachfolgende Beispiel macht die Distanzen deutlich, links eine Seite aus einem Reisebericht Gottlieb Stolles des Jahres 1703, rechts eine "diplomatische Transkription":

macht, als die Religio Medici, daher, wolle er, wenn er Zeit kriegte, es vertiren. Monsieur Sanson ist ein kleiner Melancolique, der einen ziemlichen Verstand, nicht wenig Ambition und etwas Singularitaet an sich hat. Er gesteht selbst, daß er von tristem Humeur sey. Er ist blaß von Gesichte, und bey seiner niedrigen Statur so hager als wenn er 6 Jahr die Schwindsucht am Halse gehabt hätte. Doch mus man ihm dabey das lassen, daß er eine ansehnliche Nase hat. Er

Mittelalterliche Texte wurden im 19. Jahrhundert regelmäßig in ein "normalisiertes Mittelhochdeutsch" überführt: in ein Mittelhochdeutsch, das im 19. Jahrhundert als Standard mittelhochdeutscher Lautung und Schreibung eingeführt wurde. Die Entscheidung hat insbesondere dann viel für sich, wenn der Text aus einer ganzen Reihe von Handschriften zusammengesetzt wird, die aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Orten stammen und weder einen einheitlichen historischen Sprachstand aufweisen, noch eine einheitliche dialektale Ausprägung der Schreibung.

Die meisten Transkriptionen wählen eine Leithandschrift, die die Leitlinien vorgibt, und halten sich bei Regulierungen der Rechtschreibung an jeder Stelle so weit zurück, dass die originale Lautung gewahrt wird.

Vereinheitlichungen und Ausschreibungen werden in den meisten Editionen ohne Kennzeichnung durchgeführt. Ein editorischer Vorbericht gibt über die grundsätzlichen Eingriffe Auskunft. Gravierendere Texteingriffe wird man im Text in eckige Klammern setzen und in einem "Apparat" (etwa in Fußnoten oder Endnoten) genaueren Einblick in den Ursprungstext geben.

Typographische Besonderheiten

Drucke des 17. Jahrhunderts weisen meist eine vielfältige Typographie auf: Es gibt Fraktur für deutsche Worte, Antiqua für Fremdwörter, Kursiva für hervorgehobene Antiqua und fette oder gesperrte Fraktur für Hervorhebungen in der deutschen Fraktur-Schrift. Eine Transkription in moderne Antiqua kann versuchen, Aufschluss über die verwendeten Typen zu geben und etwa für Antiqua im Originaltext Kursive verwenden. Auch hier sollte die Einleitung Aufschluss geben, welche Typen wie transkribiert wurden.

Besonderheiten des Drucksatzes

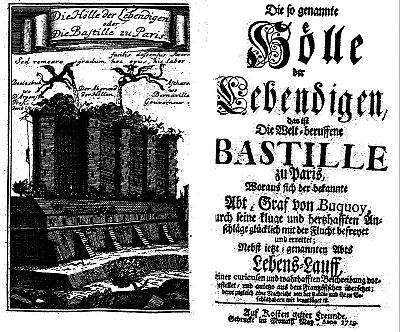

Titelseiten und Gedichte weisen Entscheidungen des Autors und des Setzers auf, die man bei einer Transkription unter Umständen wegen ihres eigenen Informationswertes bewahren möchte. Wenn hierzu der Raum fehlt, kann man mit Sonderzeichen die entsprechenden Hinweise geben. Hier hat sich insbesondere der senkrechte Strich als Zeichen für Zeilenwechsel eingebürgert. Die Transkription nachfolgender Titelseite des 18. Jahrhunderts gibt ein Beispiel - Rotdruck ist in diesem Beispiel nebenbei notiert:

Die so genannte| Hölle| der| Lebendigen,| das ist| Die Welt-beruffene| BASTILLE| zu Paris,| Woraus sich der bekannte| Abt, Graf von Buquoy,| durch seine kluge und hertzhafften An-|schläge glücklich mit der Flucht befreyet| und errettet;| Nebst jetzt-genannten Abts| Lebens-Lauff,| in einer curieusen und wahrhafften Beschreibung vor-|gestellet, und anietzo aus dem Frantzösischen übersetzet;| deme zugleich eine Nachricht von der Bastille und ihren Be-|fehlshabern mit beygefüget ist.| [Linie]| Auf Kosten guter Freunde,| Gedruckt im Monath May, Anno 1719. Die Transkription der Titelseite erlaubt es am Ende dem Leser, nachzuvollziehen, welche Informationen das originale Titelblatt dem Buch tatsächlich voranstellte, wie es sie positionierte und ob es sie graphisch hervorhob - Informationen, die verloren gehen, sobald man denselben Titel nach einer heutigen vereinheitlichen Zitation notiert. Siehe eingehender den Artikel Titelaufnahme.

Überarbeitungshinweise, die der Autor im Manuskript hinterließ

Manuskripte oder Typoskripte weisen oft Überarbeitungsspuren auf. Man spricht von verschiedenen Textfassungen oder Textschichten auf einem Textzeugen. Um verschiedene Fassungen eines Textes auf einem Textzeugen darzustellen, kann entweder die oberste Textschicht als Lesetext gedruckt und in einem Variantenapparat im Anhang auf frühere Fassungen hingewiesen werden, oder Streichungen, Einfügungen usw. werden typographisch bzw. mit textkritischen Zeichen direkt im gedruckten Text kenntlich gemacht.

Offensichtliche Fehler im Ausgangstext

Hier ist die allgemeine Regel die, dass man gewichtigere Korrekturen in einem eigenen "Anmerkungsapparat" vermerkt.

Wikimedia Foundation.