- Türklingel

- Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem akustischen Signalgerät Klingel. Für das gleichnamige Versandhaus, siehe Versandhaus Klingel.

- Haustürklingeln aufziehbarer Wecker

- Fahrradklingeln, Straßenbahnklingeln

- Klingeln an Wohnungstüren

- Nur noch selten findet man im 21. Jahrhundert mechanische Türklingeln. Sie waren einst durch Drehknäufe oder Seilzüge zu betätigen. Sie waren eine Alternative zum Türklopfer.

- Haustürklingel: Die Türklingel ist eine Klingel, deren Taster (Auslöser) neben einer Tür angebracht ist, damit sich Personen bemerkbar machen können. Das Läutewerk selbst befindet sich meist in der Wohnung. Heute sind die Türklingelanlagen sehr oft mit elektronischen Türöffnern kombiniert. Auf diese Weise können Besucher einfacher eingelassen werden. Meist finden sich Türklingeln an der Außenseite von Häusern, allerdings oft auch innerhalb von Gebäuden zur Absicherung schutzbedürftiger Bereiche. Selbsttätige Türklingeln nennt man Türgong.

- Klingelton

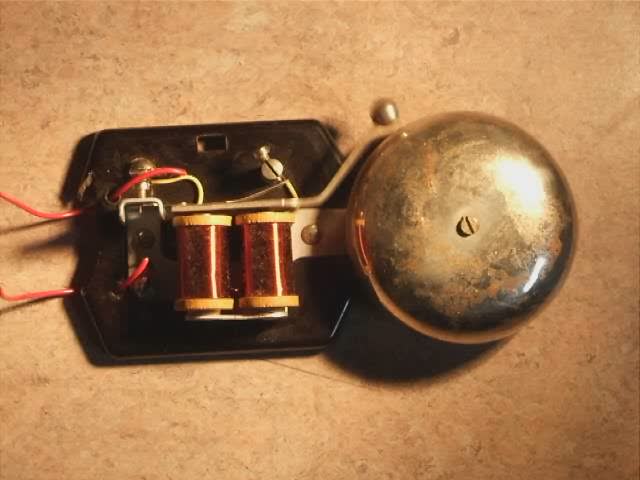

- dünne hellgrüne Linie: Elektromagneten (auf Spulenkörper aus Holz gewickelt)

- dünne rosa Linie: Glock

- dicke dunkelgrüne Linie: Klöppel

- dünne blaue Linie: Feder, die den Klöppel hält und den elektrischen Kontakt herstellt

- dicke dunkelblaue Linie: Stellschraube des Unterbrecherkontaktes

- Oval mit dünner roter Linie: Kontaktstelle des Unterbrecherkontaktes

- Im stromlosen Zustand ruht der Klöppel mit etwas Abstand zur Glocke, und der Unterbrecherkontakt ist geschlossen.

- Wird Strom angelegt, so ziehen die Elektromagneten den Klöppel zur Glocke. Dabei öffnet sich der Unterbrecherkontakt. Es entsteht ein kleiner Lichtbogen zwischen der Kontaktfeder und der Kontaktschraube.

- Der Strom in den Elektromagneten wird zu gering um den Klöppel in der angezogenen Position zu halten und der Klöppel schwingt zurück in die Ruhelage. Damit schließt sich wieder der Unterbrecherkontakt.

- dünne hellgrüne Linie: Elektromagnet

- dünne rosa Linie: Tonstäbe

- dicke dunkelgrüne Linie: Klöppel

- Im stromlosen Zustand ruht der Klöppel mit etwas Abstand zum untern Tonstab. Der Klöppel wird von einer Feder in dieser Position gehalten.

- Wird Strom angelegt, so zieht der Elektromagnet den Klöppel schnell nach oben. Der Klöppel schießt mit Schwung über die durch die magnetisch angestrebte Endlage hinaus und schlägt kurz am oberen Tonstab an und fällt dann ein paar Millimeter zurück.

- Wird der Strom unterbrochen, so fällt der Klöppel nach unten, wird von der Feder gebremst, schlägt aber wegen des Schwunges der Bewegung noch am unteren Tonstab an und wird dann von der Feder wieder in die Ruhelage kurz über dem unteren Tonstab gehoben.

Als Klingel bezeichnet man ein akustisches Signalgerät, bestehend aus einem metallenen Resonanzkörper (Glocke) und einem Hammer zur Anregung der Schwingung. Im Gegensatz zu Glocken werden Klingeln nicht durch einzelne Schläge, sondern mehrfach zu einem Dauerton angeregt. Als Klingel werden auch elektronische Klingeln bezeichnet, wie Melodieklingeln.

Der abgeleitete Begriff klingeln wird auch für akustische Signale verwendet, die heute nicht mehr durch eigentliche Klingeln erzeugt werden, insbesondere Telefone (Klingeltöne), elektronische Wecker und elektronische Haustürklingeln.

Die Aufgabe einer Klingel ist es, durch den Klingelton die Aufmerksamkeit des Adressaten zu erregen.

Inhaltsverzeichnis |

Mechanische Klingeln

Elektromechanische Klingeln

Elektromechanische Klingeln arbeiten mit einem Wagnerschen Hammer oder mit Schwinganker. Der Wagnersche Hammer eignet sich zwar für Gleich- und Wechselstrom, verursacht aber durch die Schaltvorgänge im Betrieb Funkstörungen und Spannungsüberhöhungen, während die Schwingankerausführung zwar nur mit Wechselstrom arbeitet, aber dafür völlig funkstörungsfrei ist.

Es gibt aber auch Ausführungen mit zwei verschieden langen Röhren oder Platten. Beim Drücken der Klingeltaste zieht ein Elektromagnet einen Klöppel an und schlägt gegen die kürzere Röhre oder Platte. Beim Loslassen schnappt der Klöppel zurück und schlägt die zweite Röhre oder Platte an.

Klingel mit Wagnerschen Hammer

Die Teile der Türglocke sind:

Funktion:

Bim-Bam-Gong

Die Teile des Bim-Bam-Türgongs sind:

Funktion:

Elektronische Klingeln

Mit dem Aufkommen der Elektronik gab es erweiterte Möglichkeiten zur Erzeugung von Klingeltönen. Die Entwicklung höher integrierter Mobiltelefone benutzten von Anfang an elektronische Klingeltöne. Auch bei Weckern wurden die erweiterten Möglichkeiten genutzt. Klingeltöne konnten programmiert werden. Gebräuchliche 3-Klang-ICs für Haustürklingeln sind SAB 600 und SAE 800. Moderne Schaltkreise ermöglichten, die bis dahin für Klingeltöne verwendeten Signale durch Aufzeichnungen von Melodien zu ersetzen.

Siehe auch

Wikimedia Foundation.