- Unipolarmaschine

-

Eine Unipolarmaschine (auch als Unipolargenerator, Homopolarmaschine oder Farady-Generator bezeichnet) ist eine elektrische Maschine in spezieller Ausführung zur Erzeugung eines großen Gleichstroms mit niedriger Spannung. Die Besonderheit der Unipolarmaschine besteht darin, dass sie mit Hilfe von Unipolarinduktion direkt Gleichstrom generiert. Dagegen erzeugen Gleichstromgeneratoren in der Regel erst mit Hilfe von Kommutatoren (mechanischer Gleichrichter) einen (pulsierenden) Gleichstrom.

Die Unipolargeneratoren haben heute nur noch eine geringe praktische Bedeutung, da leistungsfähige Gleichrichter verfügbar sind und der Wirkungsgrad von Wechselspannung liefernden Generatoren wie dem Synchrongenerator oder Asynchrongenerator deutlich höher ist. Unipolargeneratoren waren in der Anfangszeit der Elektrotechnik, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine einfache Möglichkeit geringe, pulsfreie Gleichspannungen bei geringem Generatorinnenwiderstand zu gewinnen. Damals bestand die einzige technische Alternative zur Erzeugung von pulsfreier Gleichspannung in der Verwendung von Batterien oder Akkumulatoren.

Inhaltsverzeichnis

Aufbau

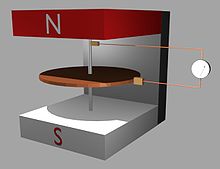

Hauptbestandteil der Unipolarmaschine ist eine drehbar gelagerte Achse, auf der sich eine Scheibe befindet, vorzugsweise aus einem gut elektrisch leitfähigen Material wie Kupfer. Zwei Schleifkontakte, jeweils einer am Rand der Scheibe und einer an der Drehachse führen die elektrischen Anschlüsse nach außen. Die Anordnung befindet sich in einem konstanten Magnetfeld, welches die Scheibe senkrecht zu ihrer Oberfläche durchsetzt, z. B. von einem Dauermagneten in Hufeisenform. Sie funktioniert damit wie ein Barlowsches Rad im „Umkehrbetrieb“. Da die Induktion (siehe auch Faradays Paradoxon) insbesondere beim - bei der N-Maschine - mitrotierenden Magnetfelderzeuger relativ unanschaulich ist, ergibt sich selbst heutzutage noch Dissens über den genauen Mechanismus.

Die erzeugte Spannung lässt sich wie folgt berechnen:

Mit Ri, Ra als dem Außen- und Innenradius der Scheibe, ω der Kreisfrequenz der Scheibe, und B der magnetische Flussdichte.

Die Anwendung der Unipolarmaschine erstreckt sich heute nur noch auf Spezialgebiete der Technik z.B. vollrunde Rohrverschweißung, Energiespeicherung (bis ca. 500 MJ) für Hochstromanwendungen (militär. railgun) da die entnehmbare Spannung (bis ca. 500 V) gering und die Handhabung der hohen Ströme (bis ca. 300 kA) schwierig ist. Ein Vorteil ist, dass eine Gleichspannung entnommen werden kann, somit ist keine Gleichrichtung mehr nötig. Eine Anwendung ist die Verwendung als Drehzahlmesser.

Erstmals wurde ein solches Gerät von Michael Faraday im Jahre 1832 gebaut und beschrieben, der „Unipolar Inductor“.

Anwendungen

Unipolarmaschinen erlebten in den 1950er Jahren eine gewisse Renaissance als Quelle für hohe Impulsleistungen. Diese Maschinen nutzen eine massive Metallplatte, welche als Schwungrad zur Speicherung von Rotationsenergie dient, um aufgrund der sehr niederohmigen Leiteranordnung mit nur geringem Innenwiderstand kurzfristig sehr hohe elektrische Stromimpulse abgeben zu können. Eine solche Anlage wurde von Marcus Laurence Elwin Oliphant an der Australian National University gebaut. Die Scheibe konnte eine Rotationsenergie von 500 MJ speichern und Impulsströme von bis zu 2 MA abgeben, welche von 1962 bis 1986 bei Experimenten mit Synchrotron-Teilchenbescheunigern verwendet wurden.[1]

N-Maschine

Eine Form der Unipolarmaschine ist die von Bruce de Palma konzipierte und mit N-Maschine bezeichnete Anordnung von zwei axial polarisierten, zylindrischen Permanentmagneten, zwischen denen sich eine Scheibe aus Metall mit möglichst niedrigem spezifischen Widerstand befindet. Bei der Rotation der Anordnung lässt sich eine Gleichspannung zwischen der Achse und der Scheibe zwischen den beiden Magneten nachweisen. Da diese mitrotieren, werden die Feldlinien nach klassischer Vorstellung nicht „geschnitten“, weswegen der Maschine von einigen Rückwirkungsfreiheit unterstellt wurde, sodass angeblich keine mechanische Energie aufgenommen werde.[2] Scheinbar widerspricht diese Beobachtung also dem Induktionsgesetz, was im Faradaysches Paradoxon Ausdruck findet und aufgelöst wird. Die induzierte Spannung lässt sich durch die Relativbewegung der sich drehenden Leiterscheibe und damit des B-Felds zum ruhenden Abnehmerkontakt begründen. Befestigt man nämlich die Messanordnung an der Leiterscheibe und lässt diese mitrotieren, kann keine Spannung mehr nachgewiesen werden[3]. Folglich wird die Energieerhaltung nicht verletzt und es handelt sich dabei nur um ein scheinbares Perpetuum mobile.

Weblinks

- Der einfachste Elektromotor der Welt (PDF-Datei; 289 kB)

- http://www.physics.umd.edu/lecdem/outreach/QOTW/arch11/a218.htm

Einzelnachweise

- ↑ J.W. Blamey, P.O. Carden, L.U. Hibbard, E.K. Inall, R.A. Marshall und Mark Oliphant: The large homopolar generator at Canberra: Initial Tests, Nature 195, 1962, Seiten 113–114.

- ↑ THE HOME OF PRIMORDIAL ENERGY Webseite zur N-Maschine (engl.)

- ↑ Die N-Maschine und der Homopolargenerator

Wikimedia Foundation.