- Blümleingenerator

-

Der Blümleingenerator ist ein Generator, der vor allem für die Funktion eines Lasers benötigt wird. Ziel ist es, einen möglichst großen Elektronenaustausch zwischen zwei Kondensatorplatten oder Leitern, die möglichst dicht beieinander stehen, herzustellen.

Inhaltsverzeichnis

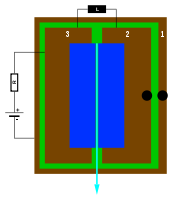

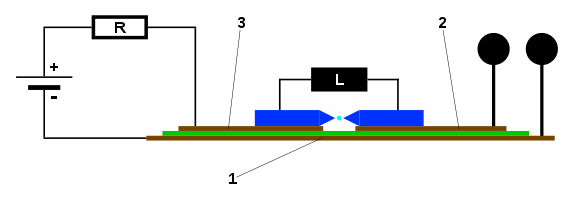

Schema eines Blümleingenerators

Legende des Bildes:

Der Blümeleingenerator ist in Schichtbauweise aufgebaut.

- grün: Dielektrikum. Isoliert die oberen leitenden Flächen (2, 3) von der unteren (1).

- braun: Die leitenden Flächen (1, 2, 3). Gemeinsam mit dem Dielektrikum (grün) bilden sie einen Kondensator geringer Kapazität.

- schwarze Kugeln: Jeweils leitend mit der oberen (2), bzw. unteren leitenden Fläche (1) verbunden. Sie bilden die Funkenstrecke.

- L: Spule die die beiden oberen leitenden Flächen (2, 3) verbindet.

- Spannungsquelle: Gleichstromquelle welche eine Hochspannung liefert.

- blaue Spitzen: 2 leitende, angespitzte Platten (evtl. spitze Metallkörper) mit einer leitenden Verbindung zu den oberen Flächen (2, 3). Zwischen ihnen wird der Laserkanal gebildet.

- türkis: Laserstrahl

Wirkung der Primärentladung

Die Platten 2 und 3 laden sich gegen die Platte 1 auf. Dabei wird ein Widerstand den jeweiligen Strom begrenzen. So baut sich eine Spannung zwischen den beiden Kugeln auf.

Ist der Abstand der beiden Kugeln klein genug, reicht die aufgebaute Spannung (die durch die anliegende Spannung begrenzt wird) in endlicher Zeit (in der Realität innerhalb von Sekundenbruchteilen) aus, die Funkenstrecke zwischen den beiden Kugeln durchbrechen zu lassen. Dabei bildet sich ein Lichtbogen.

Diese Funkenstrecke hat nun einen geringen elektrischen Widerstand, wodurch die Fläche 2 sehr schnell entladen wird. Nun hat also Fläche 2 keine, Fläche 3 die volle Spannung gegen Fläche 1 anliegen.

Die Spannung an der Spule führt zu einem langsam anwachsenden Strom, dieser ist aber am Anfang noch nicht groß genug, um die Funkenentladung zwischen den Kugeln aufrechtzuerhalten. Die Funkenstrecke bricht zusammen und wird damit wieder isolierend.

Die Bildung der Funkenstrecke zwischen den Kugeln nennt man Primärentladung.

Wirkung der Sekundärentladung

Da sich in der Spule ein Magnetfeld aufgebaut hat, versucht das System (nach der Lenzschen Regel) die Strom- oder Magnetfeldänderung durch die Induktion eines Stromes zu kompensieren. Der dabei entstehende Strom hat die gleiche Richtung wie der der Primärentladung. Bei physikalischer Stromrichtung (Elektronen bewegen sich vom Minus- zum Pluspol) wäre das in der Aufsicht ein Strom, der von rechts nach links durch die Spule fließt.

Dabei werden hohe Spannungen zwischen Platte 2 und 3 aufgebaut, da die bewegten Elektronen nicht zurückfließen können (Die Funkenstrecke ist isoliert und die Spule kann hier nicht verwendet werden, da sie als Quelle wirkt). Die Platte 3 wird relativ zu Platte 2 negativ aufgeladen.

Die Spannungsspitze, die so erzeugt wird, kann (wenn richtig dimensioniert) auch die Strecke zwischen den beiden Elektrodenplatten 2 und 3 an den spitzen Kanten durchschlagen, wobei die Elektronen von Platte 3 zu Platte 2 fliegen. Dadurch wird hier ebenfalls ein Lichtbogen erzeugt, der sich allerdings im Laserkanal befindet und damit dem Laser die Energie zuführt. Der Laser wird durch diese sogenannte Sekundärentladung gepumpt.

Auswirkung auf den Lasereffekt

Durch die sehr starke Entladung auf kleinstem Raum zwischen den Nadelspitzen kann es im Fall eines Stickstofflasers zu einer vibronischen Anregung der Stickstoffmoleküle kommen, welche dann beim Zurückfallen auf einen niedrigeren Energiezustand ein Photon ausstrahlen.

Wikimedia Foundation.