- Cornelius Relegatus

-

Cornelius Relegatus (lat. “der von der Universität verwiesene Cornelius”), auch „der verbummelte Cornelius“, ist eine im Jahre 1600 beim Universitätsjubiläum in Rostock uraufgeführte Theaterkomödie von Albert Wichgreve (um 1575-1619), die auf satirische Weise die unrühmliche Laufbahn eines gescheiterten Studenten des 16. Jahrhunderts schildert und für lange Zeit die Ansichten der Öffentlichkeit vom Leben eines Bummelstudenten prägte. Gleichzeitig ist das Stück ein Dokument der akademischen Sitten und Gebräuche des ausgehenden 16. Jahrhunderts.

Das Stück erzielte einen enormen Publikumserfolg mit außergewöhnlicher Langzeitwirkung, war aber das einzige Erfolgsstück seines Autors.

Inhaltsverzeichnis

Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte

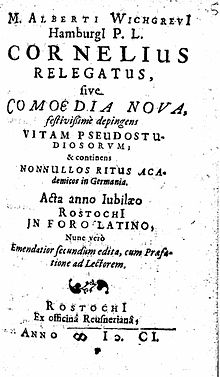

Der Originaltitel des Stückes lautete:

- CORNELIUS RELEGATUS SIVE COMOEDIA NOVA FESTIVISSIME DEPINGENS VITAM PSEUDOSTUDIOSORUM ET CONTINENS NONNULLOS RITUS ACADEMICOS IN GERMANIA

(deutsch: Der von der Hochschule verwiesene Cornelius oder eine neue Komödie, die aufs vortrefflichste das Leben der Möchtegern-Studenten beschreibt und einige akademische Bräuche in Deutschland enthält)

Die zweite Auflage des Stückes erschien bereits im Jahre 1601 in Rostock (VD 17-Nummer: 23:281653E), weitere folgten, im Jahre 1602 erschien eine Auflage in Leipzig (VD 17-Nummer: 3:004240M). Schon 1605 verfasste Johann Sommer eine deutsche Version, die in Magdeburg mit dem Titel erschien:

- Cornelius relegatus, eine newe lustige Comoedia, welche gar artig der falschgenannten Studenten Leben beschreibet

Im Jahre 1618 erfolgte eine Neuauflage der deutschen Fassung von Sommer. Andere Autoren verfassten ähnliche Studentenkomödien, um von dem Erfolg des Cornelius zu profitieren.

Der Künstler Jacob van der Heyden (1573-1645) veröffentlichte in Straßburg in den Jahren 1608 und 1618 in mehreren Auflagen eine Kupferstichfolge mit dem Titel „Speculum Cornelianum. Pugillus facetiarum iconographicarum“ (deutsch: „Cornelscher Spiegel. Ein handvoll drolliger Einfälle in Bildern“) und dem deutschen Untertitel „Allerhand Kurtzweilige Stücklein, allen Studenten furnemblich zu Lieb ....“. Die einzelnen Blätter zeigten die wichtigsten Passagen des Theaterstückes. Im Jahre 1879 wurden die Blätter nachgedruckt.

Dem Thema widmete sich auch 1624 der Berliner Künstler Peter Rollos und publizierte 58 Kupferstichtafeln unter dem Titel „Vita Corneliana emblematibus in aes artificiose incisa ...“ (deutsch: „Corneliansche Lebensbeschreibung, mit kunstvollen Bildwerken in Kupfer geschnittenen ...“), der deutsche Untertitel lautete „das ist das gantze Leben Cornelii, mit ausserlesenen gemelten in Kupfer gestochen ..."

Das Thema des Cornelius war im 17. Jahrhundert so populär, dass es im akademischen Umfeld vielfach zitiert wurde. Ein Beispiel ist eine im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ausgestellte Preismedaille der Universität Altdorf für besondere Leistungen aus dem Jahre 1615, die sich ausgerechnet eines Motivs des verbummelten Studenten Cornelius bediente.

Der Inhalt

Die Komödie behandelt satirisch die akademische Laufbahn eines jungen Mannes namens Cornelius, der als junger Student an der Universität sofort allen dort vorhandenen Lastern erliegt und kläglich scheitert. Ein glücklicher Zufall bringt dann aber noch eine Wende, und die Geschichte bekommt ein Happy End.

Das Stück beginnt damit, dass Cornelius von den Eltern an die Universität geschickt wird, obwohl schon böse Vorahnungen die Familie plagen.

An der Universität hat der junge Mann dann die zeitüblichen Aufnahmerituale der Deposition zu erdulden, bevor die Aufnahmeprüfung durch einen Professor und die Immatrikulation durch den Rektor erfolgen.

Kaum immatrikulierter Student, beginnt Cornelius mit dem Lotterleben. Gleich das erste Trinkgelage endet mit nächtlichen Exzessen, es folgen Verhaftung und Verurteilung durch die akademische Gerichtsbarkeit. Als nächstes wird Cornelius von seinen Gläubigern beim Rektor verklagt.

Danach häufen sich weitere Unglücksfälle: Cornelius wird auf zehn Jahre relegiert, das heißt von der Universität verwiesen, er erfährt, dass seine Eltern tot sind und er enterbt ist und dass ihm gerade ein uneheliches Kind geboren worden ist, für das er zu sorgen hat. Als er sich an einem von der Decke herabhängenden Strick erhängen will, reißt der Strick ein Loch in die Decke, aus dem dort verborgene Geldsäcke auf ihn herabfallen.

Er beschließt, sich zu bessern und sich mit dem Geld ein neues Leben aufzubauen. Sein Fürst setzt sich für ihn ein und der Rektor nimmt ihn wieder an die Universität auf.

Der Name „Cornelius“

Der Name des „Cornelius“ ist nicht zufällig gewählt. In der Studentensprache der damaligen Zeit bezeichnete das Wort „cornelius“ einen negativen Gemütszustand ganz allgemein, aber auch einen vom übermäßigen Alkoholgenuss stammenden Kater.

Der Germanist Reinhold Köhler veröffentlichte in der Zeitschrift für Deutsche Philologie im Jahre 1869 eine Abhandlung mit dem Titel „Cornelius, eine Ergänzung zum Deutschen Wörterbuche“, in der er darlegte, dass das Wort vom letzten Viertel des 16. Jahrhunderts bis in das 18. Jahrhundert eine ganz besondere, im 19. Jahrhundert bereits weitgehend vergessene Bedeutung gehabt habe. Es sei: „gleichbedeutend mit übler Laune, Unmut, Verstimmung, ganz besonders auch so viel wie Reue, Scham, Gewissensbisse. Er schließt zugleich alles ein, was wir heutzutage mit Katzenjammer bezeichnen, sowohl den physischen als den moralischen“.

Es sind für diese Zeit einige heitere, auf lateinisch abgefasste „disputationes“ belegt, die sich mit den Ursachen des „Cornelius“ befassen. Typisch auch der folgende Text:

- Das oft genandt Cornelius

- Der gute Wein, bey finster Nacht

- Gassatum gan, der Kleider Pracht,

- Die Lieb zun Weibern toll und blind

- Manchen allein die Ursach sind,

- Das offt genandt Cornelius

- In sein Hertzen einziehen muss. – –

- Es meynet ein jeder jung Student,

- Den man nit immer Gelt zusendt,

- Er hab auf sich ein Sorg gar schwer,

- Cornelius der trück ihn sehr – –

- Der Gast Cornelius genandt

- Regiert daheim als hie so wol.

- (Auszug aus: „Crucianus oder Studenten-Cornelius in einem teutschen colloquio“, 1627)

Literatur

- Ulrich Rasche: Cornelius relegatus in Stichen und Stammbuchbildern des frühen 17. Jahrhunderts in: Einst und Jetzt Band 53 (2008), Neustadt an der Aisch, S. 15 - 47. ISBN 978-3-87707-717-7

- Ulrich Rasche (2009): Cornelius relegatus und die Disziplinierung der deutschen Studenten (16. bis frühes 19. Jahrhundert). Zugleich ein Beitrag zur Ikonologie studentischer Memoria. In: Barbara Krug-Richter und Ruth-E. Mohrmann (Hg.), Frühneuzeitliche Universitätskulturen. Kulturhistorische Perspektiven auf die Hochschulen in Europa. Köln, Weimar, Wien (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte; 65), 157-221 (8 Farbtafeln).

Weblinks

Kategorien:- Literarisches Werk

- Drama

- Literatur (17. Jahrhundert)

- Studentengeschichte in der Frühen Neuzeit

- Universität Rostock

- Veranstaltung (Rostock)

Wikimedia Foundation.