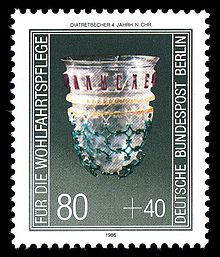

- Diatretglas

-

Ein Diatretglas (gr. diatreton „durchbrochen“, „durchbohrt“) ist ein meist glockenförmiges, prunkvolles doppelwandiges Gefäß mit durchbrochenem Glas. Gemeint ist damit, dass der Gefäßkörper von einem durchbrochenen Glasnetz umfangen wird. Die Gefäße werden daher auch als Netzbecher[1] und im Englischen auch als cage cups (Käfiggläser) bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Herstellungstechnik

In der nachrömischen Zeit wurde das erste derartige Glas 1680 in Norditalien wiederentdeckt. Seit der Zeit versucht man, die Herstellungsweise zu ergründen und sie nachzubilden.

- Es gibt zwei Theorien, wie ein Diatretglas hergestellt wurde.

- Schleiftheorie: Zuerst wurde das Motiv als Relief aus einem geblasenem Rohling herausgeschliffen und anschließend das Material dahinter, bis auf einige Glasstege, entfernt. Diese Theorie scheint auch in der Praxis zu funktionieren, wie in dieser Technik hergestellte Diatretglas-Repliken zeigen.[2]

- Presstheorie: Mit einem perforierten Zwischenbecher aus Gips oder einer Mischung aus Gips und Quarzmehl konnte ein zweischaliger Glasrohling hergestellt werden, der dann aufgeschliffen wurde.[3] Die erfolgreiche Umsetzung dieser Theorie in die Praxis fehlt bislang.

Funktion

Die Diatrete werden meist als Trinkgefäße angesehen, weil sie oft die Form von Trinkbechern haben und mit Trinksprüchen verziert sind. Allerdings spricht die für die Diatrete typische abgesetzte Lippe der erhaltenen Gefäße, die bei einem Exemplar im Corning Museum of Glass von einem dreihenkligen Bronzering umfasst ist, gegen dieses Verständnis. Dieser Haltering weist das Gefäß als hoch aufgehängten Leuchtkörper aus. Damit ist die Funktion der Gefäßlippe erklärt, was die Untersichtigkeit sämtlicher Diatrete und selbst Becherform und Trinksprüche aus dem Zusammenhang mit dem Dionysoskult herleiten würde, vgl. Ampel und Ampelos und den Lykurgosbecher.[4] Überdies inszenieren die veröffentlichten Fotografien der Diatrete mit entsprechender Beleuchtungsführung den Leuchtkörper von Glaslampen mit schwimmendem Docht.[5] Allerdings sind beispielsweise die aus Kölner Gräbern des 4. Jahrhunderts bekannten Exemplare in einer Zeit in die Erde gelangt, als im Rheinland die Beigabe von Lampen längst unüblich geworden war. Eine eindeutige, einheitliche Deutung der Funktion der Diatretgläser ist daher wohl nicht möglich.

Verbreitung

Diatretglas war ein wertvolles Prunkglas der römischen Zeit; es gab sogar antike Gesetze zur Regelung der Schadenshaftung für Diatretglasschleifer. Die ersten derartigen Glaser sind aus dem 1. Jahrhundert bekannt. Im 3. und 4. Jahrhundert war die Glasschleifkunst auf ihrem Höhepunkt. Bis heute sind etwa 50 Exemplare bekannt, die häufig nur noch als Scherben überliefert sind. Um ein größeres Publikum zu bedienen, wurden auch preiswerte Imitationen angefertigt. Eines dieser Gläser wurde beispielsweise an dem spätrömischen, in valentinanischer Zeit erbauten Burgus Budakalász-Luppa csárda am Donaulimes in Ungarn gefunden.[6]

Bekannte Diatretgläser

- Lykurgosbecher aus dem 4. Jahrhundert, seit 1945 im Besitz des Britischen Museums. 16,5 cm hoch, 13,2 cm Durchmesser. Goldrubinglas, welches im Gegenlicht rot und im Auflicht opak-gelbgrün erscheint. Dieser Effekt entsteht, weil in das Glas kleinste Gold- und Silberpartikel (etwa 70 nm) im Verhältnis von drei zu sieben eingearbeitet wurden. Damit ist es das einzige vollständig erhaltene Glas mit einem solchen Effekt. Einmalig auch seine figurative Gestaltung mit einer mythologischen Szene: Die in einen Weinstock verwandelte Mänade Ambrosia hält König Lykurgos gefangen, der von Dionysos gezüchtigt wird.

- Das Köln-Braunsfelder Diatretglas im Römisch-Germanischen Museum in Köln[7] wurde 1960 im Gräberbezirk des römischen Gutshofs im Kölner Stadtteil Braunsfeld ausgegraben.[8] Es wird auf 330 bis 340 n. Chr. datiert. Der griechische Schriftzug ΠΙΕ ΖΗCΑΙC ΚΑΛѠC ΑΕΙ (ΠΙΕ ΖΗΣΑΙΣ ΚΑΛΩΣ ΑΕΙ = PIE ZESAIS KALOS AEI) lässt sich als "Trinke, lebe schön immerdar" übersetzen.

- Netzbecher aus Daruvar (Kroatien) Kunsthistorisches Museum Wien, Fragment, 4. Jh. n. Chr. Höhe 9,5 cm. Die Inschrift ist zu FAVENTIBUS (etwa: "denen, die wohlgesinnt sind") zu ergänzen.

- Coppa diatreta Trivulzio im Museo archeologico Mailand. Inschrift BIBE VIVAS MULTIS ANNIS: Trinke, auf dass du viele Jahre lebest! 4. Jh. n. Chr., im 17. Jh. in einem Sarkophag in Castellazzo Novarese (Novara) aufgefunden, im 18. Jh. von Abt Trivulzio erworben und 1935 von der Stadt Mailand.[9]

- Cage Cup aus dem Corning Museum of Glass, Durchmesser 12.2 cm, Höhe 7.4 cm, mit dreihenkligem Bronzering

Siehe auch

Weblinks

- Diatretgläser - Gestern und Heute, von Günter Wehner

- http://www.glasrepliken.de/p_artikel.htm - Beschreibung der Herstellung mittels Schlifftechnik

- Beschreibung der Herstellung aus zweischalig gepressten Rohlingen

- Glasschalenlampe, Ampel und Ampulle

Quellen

- ↑ vgl. Kisa, Anton. Das Glas im Altertume. Unter Mitwirkung von Ernst Bassermann-Jordan. 3 Bde. Leipzig, Hiersemann 1908

- ↑ "Becher aus Flechtwerk von Kristall - Diatretgläser, ihre Geschichte und Schleiftechnik (Ausstellung in: Glasmuseum Rheinbach, Fürstenschloß Hadamar, Landesmuseum Mainz, Kestner-Museum Hannover, Museum G.M. Kam Nijmegen, Glasmuseum Wertheim, Glasmuseum Frauenau)" - Josef Welzel, Staatliche Glasfachschule Hadamar / Glasmuseum Wertheim, 1994, ISBN 3-922-000045

- ↑ http://www.rosemarie-lierke.de/Diatretglas/diatretglas.html

- ↑ http://www2.archlsa.de/lightkultur/luxluxus/ampel.htm

- ↑ Christian Heinrich Wunderlich, Light and Economy (S. 261 (24))

- ↑ Lajos Nagy: L'imitation d'un vase diatrete, retrouvee au burgus de Budakalász. In: Budapest Régiségei 15. Budapest 1950. S. 535–539.

- ↑ T. Nagel: Ein gläsernes Meisterwerk, Bild der Woche, KW 42 2000, Museen der Stadt Köln, gesehen 3. Mai 2011

- ↑ http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=96706855x&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename

- ↑ http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/3.xml

Wikimedia Foundation.