- Fusor

-

Elektrostatischer Trägheitseinschluss (englisch: inertial electrostatic confinement, IEC) ist eine Methode, ein Plasma hoher Dichte und hoher Ionenenergie alleine oder vor allem mit Hilfe eines elektrischen Feldes zu erzeugen. IEC-Anordnungen werden mit dem Ziel gebaut, Fusionsreaktionen zwischen Atomkernen von Wasserstoffisotopen (Deuterium oder Deuterium und Tritium) zu erreichen. Daher werden die Geräte nach ihren Entwicklern auch Farnsworth-Hirsch-Fusor oder Hirsch-Meeks-Fusor genannt. Da bei diesen Fusionsreaktionen Neutronen freigesetzt werden, kann der elektrostatische Trägheitseinschluss als Basis für eine Neutronenquelle genutzt werden.

Inhaltsverzeichnis

Technik

Das Konzept des elektrostatischen Trägheitseinschlusses zum Erzielen von Kernfusion beruht darauf, dass Deuterium- und/oder Tritium-Ionen durch ein elektrisches Feld in einem kleinen Raumbereich gehalten und von außen mit weiteren, energiereichen Ionen der gleichen Art(en) bombardiert werden. Im Gegensatz zu Kernfusionsreaktoren mit magnetischem Einschluss ist die Energie beim Stoß also nicht durch die Temperatur des Plasmas gegeben, sondern es können (mittels hoher Beschleunigungsspannungen) höhere Ionenenergien verwendet werden. Dadurch wird die Coulomb-Barriere beim Stoß leichter überwunden, so dass die Wahrscheinlichkeit (Wirkungsquerschnitt) für die Fusionsreaktion beim Stoß steigt.

Eine Häufigkeit der Fusionsreaktionen, die für eine Netto-Energiegewinnung ausreichen würde, kann mit diesem Verfahren nicht erreicht werden.

Geschichte

Frühe Arbeiten zu dieser Technik wurden von Philo Farnsworth anhand von Beobachtungen an Fernseh-Röhren erbracht. Die ursprünglichen Entwürfe in den frühen 1960er Jahren basierten auf zylindrischen Anordnungen von Elektroden. Der Brennstoff für die Kernfusion, also Deuterium wurde aus Ionenquellen in Richtung der inneren Reaktionszone beschleunigt; dort sollten Ionen des Brennstoffs durch elektrostatische Kräfte gehalten werden. Farnsworth prägte dafür den Begriff Inertial Electrostatic Confinement (deutsch: "elektrostatischer Trägheitseinschluss"). Mit dem Trägheitseinschluss im Sinne der Trägheitsfusion hat diese Technik jedoch nichts zu tun.

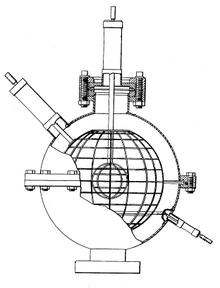

Wesentliche Entwicklungen erfolgten durch Robert Hirsch. Er baute in den späten 1960er Jahren ein großes Gerät mit sechs Ionenquellen und einer Hochspannungsversorgung bis 150 kV. Mit diesem Gerät wurden mit Deuterium nahezu 108 Fusionsereignisse pro Sekunde erreicht. Außerdem schlug Hirsch einen Aufbau ohne Ionenkanone vor. Dabei wird eine Hochspannung zwischen zwei konzentrischen kugelförmigen Elektrodengittern angelegt, die sich in einem größeren Behälter befinden, der mit Deuterium unter niedrigem Druck befüllten ist. Die durch die Hochspannung zündende Glimmentladung erzeugt durch Elektronenstoß die erwünschten Deuterium-Ionen.

In den frühen 1980er Jahren konnte in verschiedenen Experimenten nachgewiesen werden, dass sich in solch einer Anordnung ein Potential-Minimum innerhalb der inneren, kugelförmigen Gitter-Elektrode ausbildet. Nähere Untersuchungen konnten jedoch keine erhöhte Ionendichte in diesem Potential feststellen.[1]

Versuchsaufbauten, meist mit Glimmentladung, aber auch mit zusätzlichen Ionenquellen, wurden auch an anderen Universitätsinstituten, etwa dem Los Alamos National Laboratory und von Daimler-Chrysler Aerospace durchgeführt (1996-2000). Derzeit arbeitet die Firma NSD-Fusion GmbH an der Kommerzialisierung solcher Neutronenquellen.

Einzelnachweise

- ↑ T.A. Thorson, R.D. Durst, R.J. Fonck, A.C. Sontag: Fusion Reactivity Characterization of a Spherically Convergent Ion Focus. In: Nuclear Fusion. Band 38, Nr. 4, April 1998, S. 495.

Patente

- Philo T. Farnsworth: Patent US3258402. Eingereicht Januar 1962 (damals noch Anodengitter innen, Kathode außen, Elektronenwolke innerhalb des Anodengitters wirkt als virtuelle Kathode).

- Philo T. Farnsworth: Patent US3386883. Eingereicht Mai 1966 (Kathodengitter innen, Ionenquelle außen).

- Robert L. Hirsch: Patent US3530036. Eingereicht Dezember 1967 (Mehrere radiale Ionenquellen).

- Robert L. Hirsch, Gene A. Meeks: Patent US3530497. Eingereicht April 1968 (zusätzliche Elektronenquelle nahe dem Kathodengitter).

- Robert L. Hirsch: Patent US3533910. Eingereicht Januar 1968 (Fusor mit Lithiumionenquelle).

Zeitschriftenartikel

- Robert L. Hirsch: Inertial-Electrostatic Confinement of Ionized Fusion Gases. In: Journal of Applied Physics. Band 38, Nr. 11, Oktober 1967, S. 4522-4534.

- R. A. Anderl, J. K. Hartwell, J. H. Nadler, J. M. DeMora, R. A. Stubbers, G. H. Miley: Development of an IEC Neutron Source for NDE. In: G. H. Miley, C. M. Elliott (Editoren): 16th Symposium on Fusion Engineering. IEEE Conf. Proc. 95CH35852, IEEE Piscataway, NJ, 1482-1485 (1996).

- William C. Elmore, James L. Tuck, Kenneth M. Watson: On the Inertial-Electrostatic Confinement of a Plasma. In: The Physics of Fluids. Band 2, Nr. 3, Mai–Juni 1959.

Weitere Informationen

- T.H. Rider, A General Critique of Inertial-Electrostatic Confinement Fusion Systems. Eine Masterarbeit am MIT aus 1991. Überblick und Beschreibung der grundlegenden Probleme.

- R.P. Ashley, G.L. Kulcinski, J.F. Santarius, S. Krupakar Murali, G. Piefer: D-3He Fusion in an Inertial Electrostatic Confinement Device. In: IEEE Publication 99CH37050 S. 35–37. Vom 18th Symposium on Fusion Engineering. Albuquerque, New Mexico, 25–29. Oktober 1999.

- K. Yoshikawa et al.: Current status of inertial electrostatic confinement fusion neutron/proton source.

Weblinks

Wikimedia Foundation.