- Magdeburger Straße 37 (Halberstadt)

-

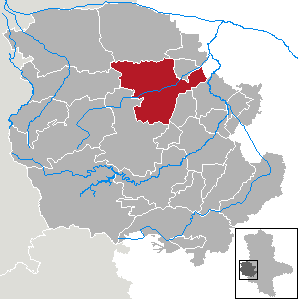

Wappen Deutschlandkarte

51.89583333333311.046666666667119Koordinaten: 51° 54′ N, 11° 3′ OBasisdaten Bundesland: Sachsen-Anhalt Landkreis: Harz Höhe: 119 m ü. NN Fläche: 82,22 km² Einwohner: 38.964 (31. Dez. 2007) Bevölkerungsdichte: 474 Einwohner je km² Postleitzahl: 38820 Vorwahl: 03941 Kfz-Kennzeichen: HZ (vormals HBS) Gemeindeschlüssel: 15 0 85 135 LOCODE: DE HST NUTS: DEE09 Stadtgliederung: 5 Ortsteile Adresse der Stadtverwaltung: Holzmarkt 1

38805 HalberstadtWebpräsenz: Oberbürgermeister: Andreas Henke (Die Linke) Lage der Kreisstadt Halberstadt im Landkreis Harz Halberstadt ist Kreisstadt des Landkreises Harz in Sachsen-Anhalt (Deutschland). Die Stadt liegt im nördlichen Harzvorland.

Inhaltsverzeichnis

Geografie

Halberstadt liegt ca. 20 km nördlich des Harzes an der Holtemme und dem Goldbach. Im Norden der Stadt befindet sich der Höhenzug Huy, im Osten die Magdeburger Börde und im Süden die Spiegelsberge, Thekenberge sowie die Klusberge.

Stadtgliederung

Die Stadt Halberstadt besteht neben der Kernstadt aus den Ortsteilen Emersleben (seit dem 1. Mai 1995) und Klein Quenstedt (seit dem 1. Januar 1996). Diese Ortsteile verfügen über einen eigenen Ortschaftsrat. Darüber hinaus gibt es noch einige Stadtteile, die wie folgt bezeichnet werden: Wehrstedt, Klussiedlung, Veltensmühle, Sargstedter Siedlung.

Nachbargemeinden

Im Uhrzeigersinn, von Norden beginnend: Huy, Schwanebeck, Groß Quenstedt, Wegeleben, Harsleben, Langenstein, Ströbeck, Aspenstedt und Sargstedt.

Klima

Die Stadt befindet sich in der gemäßigten Klimazone. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Halberstadt beträgt 532,8 Millimeter. Der meiste Niederschlag fällt im Juni mit durchschnittlich 66,9 Millimeter, der geringste im Februar mit durchschnittlich 32,1 Millimeter.

Monatliche Durchschnittsniederschläge für HalberstadtJan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Niederschlag (mm) 36,1 32,1 40,2 44,0 56,8 66,9 45,5 59,8 37,9 32,2 39,4 41,9 Σ 532,8 Quelle: [1]Geschichte

Durch Karl den Großen wurde der Missionsstützpunkt 804 zum Bischofssitz. Dem Bischof Hildeward (968-996) von Halberstadt wurde 989 von König Otto III. das Markt-, Münz- und Zollrecht verliehen. Ebenso erhielt er den Blut- und Heerbann, also die weltliche Gewalt im Harzgau und damit über die Bewohner des Ortes Halberstadt. 1005 begann der Bau der Liebfrauenkirche.

Heinrich der Löwe zerstörte 1179 Stadt, Dom und Domburg, 1236 wurde mit dem Neubaus des Domes begonnen, der 1491 geweiht wurde.

1326 schloss sich die Stadt mit Aschersleben und Quedlinburg zum Halberstädter Dreistädtebund zusammen, der über 150 Jahre bis zum Jahre 1477 andauern sollte.

1387 schloss sich Halberstadt der Hanse an. 1433 erfolgte die Aufstellung des Stadt-Rolands.

Durch den ersten protestantischen Halberstädter Bischof Heinrich Julius wurde 1591 am Halberstädter Dom die protestantische Lehre eingeführt. Es hält sich daraufhin bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges ein gemischtkonfessionelles Domkapitel.

Während der Hexenverfolgungen wurden in Hexenprozessen etwa 24 Menschen zum Tode verurteilt.

Zum zweiten Mal besetzten 1629 Truppen Wallensteins Halberstadt. Der kaiserliche Oberfeldherr machte Dom und Liebfrauenstift mit Hilfe des Restitutionsedikts kurzfristig wieder katholisch. Am 18. Januar 1630 weilte Wallenstein persönlich in Halberstadt. Das Bistum Halberstadt wurde 1648 als Fürstentum Bestandteil des Kurfürstentums Brandenburg.

1681/82 wütete die Pest in der Stadt. 2197 Menschen starben an der Seuche.

Ab etwa 1750 machte der Domsekretär Johann Wilhelm Ludwig Gleim sein Haus zu einem Kommunikationszentrum der deutschen Aufklärung (größte Originalbibliothek und Briefesammlung zur deutschen Aufklärung im Gleimhaus, jetzt Deutschlands zweitältestes Literaturmuseum).

1761 wurden die Spiegelsberge durch Freiherr von Spiegel erworben und in einen Landschaftspark umgestaltet. 1778 gründete Friedrich Eberhard von Rochow in Halberstadt das erste Landschullehrerseminar Deutschlands.

Halberstadt wurde 1807 Teil des durch Napoleon geschaffenen Königreichs Westfalen und Sitz einer Präfektur sowie Hauptstadt des Saaledepartements.

Mit der Eröffnung der Bahnlinie nach Magdeburg durch die Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn 1843 erhielt Halberstadt Anschluss an das sich ständig erweiternde Eisenbahnnetz. Friedrich Heine gründete 1883 die Halberstädter Wurstfabrik. 1890 entstand die Badeanstalt.

1892 fand in Halberstadt der erste deutsche Gewerkschaftskongress statt. 1903 erhielt Halberstadt eine elektrische Straßenbahn. Das Stadttheater wurde 1905 gegründet und das Städtische Museum eröffnet. Allerdings gab es schon seit 1812 im ehemaligen Nicolaikloster eine der ersten bürgerlichen Sprechbühnen Deutschlands.

1938 erfolgte durch die Nationalsozialisten die Zerstörung der Synagoge in der Bakenstraße. Da sie eng in die bestehende Fachwerkbebauung eingebunden war, vermied man die Brandschatzung während der Novemberpogrome und zwang die Jüdische Gemeinde dazu, ihre Synagoge eigenhändig abzureißen. Die in ihrem barocken Baustil 1712 vom Hofjuden Berend Lehmann gestiftete Synagoge zählte seinerzeit zu den schönsten Europas. Am 23. November 1942 wurden die letzten noch verbliebenen Mitglieder der jüdischen Gemeinde deportiert.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden im Stadtgebiet mehrere Außenlager von KZ eingerichtet: In den Junkerswerken Harslebener Straße 1944 ein Außenlager des KZ Buchenwald für 400 bis 900 Häftlinge, die in der Flugzeugfertigung schufteten. Ein weiteres Außenlager des KZ Langenstein-Zwieberge wurde im Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) unterhalb der Wehrstedter Brücke eingerichtet, in dem bis zu 200 Häftlinge eingesetzt wurden.

Am 8. April 1945 zerstörten alliierte Bomber 82 % der Innenstadt. Dabei kamen rund 2500 Menschen ums Leben. Die Trümmermenge betrug etwa 1,5 Mio. m³. Das nur geringfügig beschädigte Stadttheater wurde 1949 abgerissen und durch das neugebaute "Volkstheater" ersetzt. Heute bespielt das Nordharzer Städtebundtheater die Bühnen von Halberstadt, Quedlinburg und dem Bergtheater Thale, sowie weitere Bühnen der Region. Von 1949 bis 1989 wird die zu großen Teilen zerstörte Innenstadt neu und im sozialistischem Bauverständnis wieder aufgebaut. Der erhaltene Bestand an Fachwerkhäusern in der Altstadt wird zum großen Teil dem Verfall preisgegeben und großflächig abgerissen. Nur Teile der Altstadt konnten bis zur politischen Wende gerettet werden.

1989 fanden in Halberstadt in der Martinikirche Gebete für den Frieden statt. Unter dem Motto Schwerter zu Pflugscharen versammelten sich im Herbst des Jahres tausende Bürger. Von der Kirche ausgehend fanden Demonstrationen statt, die auch in Halberstadt die friedliche politische Wende einleiten. Nach 1990 erfolgte die Restaurierung der verbliebenen Teile der Altstadt sowie ab 1995 der Aufbau eines modernen Stadtzentrums auf den Grundmauern und der Maßstäblichkeit des historischen Stadtkerns. Das neue Stadtzentrum im Bereich der Marktplätze wurde 1998 mit dem Bau des neuen Rathauses fertig gestellt.

Militär

Halberstadt war von 1623 bis 1994 372 Jahre lang fast ununterbrochen Garnisonstadt.

Zu DDR-Zeiten waren in Halberstadt Truppen der GSSD stationiert (z.B. 197. Gardepanzerregiment, 112. Aufklärungsbataillon). Diese Truppenteile, allesamt der 3.Stoßarmee (Magdeburg) unterstellt (siehe: Struktur der WGT 1991), lagen in der einstigen Fliegerhorstkaserne in Garnison. Zum Standort gehörte auch ein Standortübungsplatz mit Panzerschießbahnen.[2]

Das Kasernengelände liegt noch heute brach, die ehemals von der Roten Armee genutzten Baulichkeiten sind mittlerweile abgerissen. Ebenfalls abgerissen ist die Kasernenanlage Martin-Schwantes, die bis 1990 Sitz der DDR-Grenztruppen (u. a. Grenzregiment 20) war. Ein Teil des Geländes wird heute u. a. von der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk genutzt. Die Kasernenanlage Martin Hoop, frühere Ausbildungskaserne der Grenztruppen (Grenzausbildungsregiment 7, siehe: Grenztruppen der DDR), beheimatet heute die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Sachsen-Anhalt einschließlich Unterbringungsmöglichkeiten.[3] [4]

Am 29. Dezember 1994 wurde das Bundesluftwaffenmaterialdepot 52, das sich in der ehemaligen Untertageanlage (UTA) bzw. Stollensystem MALACHIT nahe Langenstein befand und so 1989/1990 das Komplexlager 12 der NVA übernahm, aufgelöst. Damit endete nach 371 Jahren die Garnisonsgeschichte Halberstadts.[5]

Im Stadtgebiet finden sich heute noch Zeitzeugen der einstigen Garnisonsstadt Halberstadt. Diese sind u. a. der Ebereschenhof (größtenteils abgerissen), das Gelände des Landratsamtes sowie die Florian-Geyer-Straße.

Einwohnerentwicklung

- Mittelalter: etwa 10.000

- 1695: 12.000

- 1830: 13.000

- 1852: 20.395

- 1880: 31.260

- 1890: 36.786

- 1900: 41.307

- 1910: 46.481

- 1920: 48.715

- 1930: 48.439

- 1940: 54.000

- 1960: 44.973

- 1980: 47.834

- 1990: 45.364

- 2000: 41.417

- 2005: 39.749

- 2006: 39.318

- 2007: 38.964

Politik

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister von Halberstadt ist Andreas Henke (Die Linke), der in der Stichwahl am 8. Oktober 2006 72,5 % der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 33,4 % erhalten hat. Bei der Hauptwahl am 24. September 2006 wurde folgendes Ergebnis erzielt: 34,25 % für Andreas Henke (DIE LINKE), 33,60 % für Hans-Georg Busch (SPD), 28,65 % für Hans-Joachim Purfürst (CDU) und 3,49 % für Detlef Schulz (parteilos); Wahlbeteiligung 33,87 %.

Stadtrat

(laut amtlichem Endergebnis der Wahl zum Stadtrat Halberstadt am 13. Juni 2004; Wahlbeteiligung: 34,2%)

- CDU - 35,1%, 14 Sitze

- Die Linke - 22,8%, 9 Sitze

- SPD - 14,9%, 6 Sitze

- Bündnis 90/Die Grünen - 2,6%, 1 Sitz

- FDP - 2,3%, 1 Sitz

- ÖDP - 2,2%, 1 Sitz

- NPD - 1,1%, 1 Sitz (nach Austritt aus Partei seit August 2006 parteilos)

- Wählergruppen - 18,8%, 7 Sitze (FORUM Halberstadt, BUKO e. V.)

Wappen

Das Wappen zeigt eine Wolfsangel und die ursprünglichen Farben des Bistums Halberstadt.

Blasonierung: „Gespalten von Silber und Rot, darüber schrägrechts ein schwarzer Doppelhaken (Wolfsangel).“

Städtepartnerschaften

- Wolfsburg in Niedersachsen

- Nachod in Tschechien

- Banská Bystrica in der Slowakei

- Villars in Frankreich

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Theater

Das Nordharzer Städtebundtheater hat neben Quedlinburg sowie den Sommerbespielungen im Bergtheater Thale, der Waldbühne Altenbrak, der Seebühne Magdeburg und der Schlossbühne Wolfenbüttel auch eine Spielstätte in Halberstadt. Bundesweites Aufsehen erregte am 8. Juni 2007 ein Überfall auf eine Schauspieler-Truppe, bei der fünf Schauspieler derart verletzt wurden, dass sie in die Halberstädter Klinik eingeliefert werden mussten.

Museen

Das Heineanum ist eines der größten vogelkundlichen Museen Deutschlands mit über 18.000 Bälgen, mehr als der Hälfte aller Vogelarten überhaupt, darunter seltene ausgestorbener Exemplare. Das Gleimhaus ist eines der ältesten Literaturmuseen in Deutschland. Des Weiteren gibt es noch das Städtisches Museum, das Berend-Lehmann-Museum für jüdische Geschichte und Kultur, den Dom und den Domschatz sowie das Schraube-Museum, in dem bürgerliche Wohnkultur um 1900 ausgestellt ist. Die Neueröffnung des Domschatzes ist am 13. April 2008 mit einem Festgottesdienst, unter anderem mit Bundespräsident Horst Köhler, gefeiert worden.

Musik

Neben dem Nordharzer Städtebundtheater (Drei-Spartentheater mit großer und kleiner Bühne) wird seit 2001 in der St.-Burchardi-Kirche das Orgelwerk „As slow as possible“ von John Cage (1912-1992) mit einer Gesamtspieldauer von 639 Jahren aufgeführt. Die Aufführung ist als langsamstes und längstandauerndes Musikstück der Welt konzipiert, indem die achtseitige Partitur auf die angestrebte Spieldauer hochgerechnet wurde.

Bauwerke

Die wichtigsten Bauwerke Halberstadts befinden sich am Domplatz, einem historischem Ensemble, das im Osten vom Dom und im Westen von der Liebfrauenkirche begrenzt wird. An der Nordseite befinden sich die historischen Domherrenkurien, in denen sich heute das Städtisches Museum, die Dombauhütte, das Heineanum und das Gleimhaus befinden. Im Süden liegt das ehemalige Domgymnasium und die Dompropstei, die heute beide zur Hochschule Harz gehören, sowie das neoromanische Postgebäude. An der Nordwestseite befinden sich der Petershof sowie die Peterstreppe.

- Der Petershof ist ein ehemaliger Bischofspalast. Baubeginn war um 1059. Nach abgeschlossener Sanierung ist der Petershof jetzt Sitz der Stadtverwaltung und der Stadtbibliothek "Heinrich Heine".

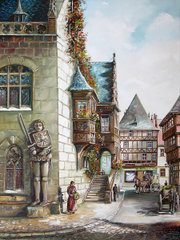

- Die historische Altstadt beschränkt sich auf die erhaltene Straßenzüge der Voigtei, Bakenstraße, Gröperstraße, Rosenwinkel, Grudenberg, Grauer Hof, Steinhof und dem Westendorf. Sie besteht aus etwa 450 mit vorwiegend im niedersächsischen Fachwerkstil erbauten Häusern. Das Rathaus ist ein Neubau unter Rekonstruktion von Teilen der Fassade und der Ratslaube des kriegszerstörten Vorgängerbaus. Vor dem Gebäude steht die Rolandsstatue.

- Der Wassertorturm wurde 1444 erbaut und ist der einzig erhaltene Torturm Halberstadts. In Halberstadt gibt es auch einen Bismarckturm, der am 22. März 1907 eingeweiht wurde. Der 22 Meter hohe Aussichtsturm befindet sich am westlichen Rand der Spiegelsberge und wurde zur Erinnerung an Reichskanzler Otto von Bismarck errichtet. Im Jagdschloss in den Spiegelsbergen ist das älteste und größte erhaltene Weinfass Deutschlands mit einem Fassungsvermögen von etwa 144.000 Liter gelagert.

- Die Klaussynagoge im Rosenwinkel wurde von Berend Lehmann 1703 als Wohn- und Studierhaus für drei jüdische Gelehrte erbaut. Heute dient dieses Gebäude der Moses-Mendelssohn-Akademie für Tagungen und Ausstellungen.

- Die 1879 erbaute Villa Koecher ist eine gründerzeitliche Villa im italienischen Stil mit einem gusseisernem Treppengeländer. Sie ist denkmalgeschützt. Während der DDR-Zeit wurde das Gebäude unter anderem als Sitz des Kreisvorstandes der NDPD genutzt.

- Die Villa in der Magdeburger Straße 37 ist ein denkmalgeschütztes Objekt. Sie wurde 1861 als ein zeittypisches spätklassizistisches Gebäude im Auftrag des Fabrikbesitzers Gölte erbaut und ist als eine der wenigen nach Kriegszerstörung überkommenen Villen in der gründerzeitlichen östlichen Stadterweiterung von besonderer Bedeutung.[6]

Kirchen

- Der Dom St. Stephanus und St. Sixtus ist eine der bedeutendsten gotischen Kathedralen Deutschlands. Der Bau wurde im Jahr 1236 begonnen und nach 255 Jahren 1491 geweiht. Der Halberstädter Domschatz gilt weltweit als einer der kostbarsten Schätze sakraler mittelalterlicher Kunst.

- Die Winterkirche im frühgotischen Westflügel der Domklausur, Domplatz 16a, Halberstadt. Die Winterkirche verfügt seit 2002 über eine neue Orgel von Reinhard Hüfken.

- Die Liebfrauenkirche wurde 1146 erbaut. Sie ist eine, im mittel- und norddeutschen Raum einzigartige, viertürmige romanische Pfeilerbasilika.

- Die Martinikirche wurde zwischen 1250 und 1350 erbaut. Die gotische Hallenkirche verfügt über eine massive Doppelturmfassade. Der nördliche Turm wurde bewusst niedriger gebaut, um dem Wächter im südlichen Turm eine Rundumsicht zu verschaffen.

- Die um 1246 erbaute Moritzkirche ist eine dreischiffige Pfeilerbasilika.

- Die Burchardikirche wurde um 1210 erbaut. Sie ist eine romanische turmlose Basilika mit seltenem, rechteckigem Umgangschor. In der Klosterkirche wird seit 2001 John Cages Orgelwerk »Organ2/ASLSP (As Slow(ly) and Soft(ly) as Possible)« aufgeführt

- Die St.-Andreas-Kirche wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eine turmlose gotische Hallenkirche.

- Die 1648 fertiggestellte St.-Johannes-Kirche ist eine Fachwerkkirche mit polygonalem Chorschluss und gotischen Fenstern.

- Die St.-Katharinenkirche, im 14. Jahrhundert erbaut, ist eine dreischiffige turmlose Hallenkirche.

- Die St.-Laurentius-Kirche wurde um 1194 erbaut und ist eine romanische Dorfkirche im Ortsteil Wehrstedt. Die Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche wurde 1993 in einer spektakulären Aktion der ARD-Fernsehsendung „Jetzt oder nie“ in nur 60 Stunden auf den alten Mauerresten wiederaufgebaut.

- Die Kapelle im Campestift der Zionsgemeinde, Am Johannesbrunnen 36, Halberstadt

Allgemeine Friedhöfe

- Auf dem Friedhof des Ortsteiles Emersleben erinnern zwei Sammelgräber und ein Einzelgrab an 13 sowjetische Kriegsgefangene, neun Kinder sowjetischer Zwangsarbeiter/-innen und an einen Zwangsarbeiter, die alle während des Zweiter Weltkrieges unter miserablesten Lebensbedingungen starben.

- Massengrab auf dem Hauptfriedhof, das an Opfer der Zwangsarbeit erinnert

- Ehrenhain für die Verfolgten des Naziregimes, auf dem 164 Häftlinge des Außenlagers des KZ Langenstein-Zwieberge begraben sind

- Grabstein auf der Grabstätte der sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Minna Bollmann, die durch die Verfolgung der Nationalsozialisten 1935 in den Freitod getrieben wurde

- Familiengrab von Hans-Georg Klamroth als Mitwisser des Attentats vom 20. Juli 1944, in Berlin-Plötzensee ermordet

- Gedenkstein von 1988 an die jüdischen Opfer der Shoa

- Sammelgrab auf dem Friedhof des Ortsteiles Wehrstedt für elf namentlich unbekannte serbische Personen, die während des Zweiten Weltkrieges Opfer von Zwangsarbeit wurden

- Ehrenanlage am Fuße der Spiegelberge für 864 Rotarmisten (nach anderen Angaben 559) sowie sowjetischen Kriegsgefangenen als Opfer von Zwangsarbeit

Jüdische Friedhöfe

In Halberstadt gibt es drei jüdische Friedhöfe. Der Alte Friedhof an der Sternstraße, am sogenannten "Roten Strumpf", wurde 1644 angelegt. Noch heute befinden sich etwa 150 verwitterte Grabsteine dort. Der älteste noch erhaltene Grabstein stammt aus dem Jahr 1659. 1938 wurde der Friedhof von Nationalsozialisten geschändet, die Grabsteine wurden zum Teil für Splitterschutzgräben verwendet. Die meisten der über 1800 Grabsteine wurden erst im Frühjahr 1945 zum Bau von Panzersperren gegen die aus Richtung Braunschweig vorrückenden Alliierten verwendet. In den Unterlagen des Stadtarchivs befindet sich ein Grabsteinplan aus dem Jahre 1945; das heißt, die Grabsteine wurden damals für den Verwendungszweck "Panzersperren" registriert. Auf dem Friedhof Am Berge (1695 eröffnet) sind noch ungefähr 400 Grabsteine in gutem Zustand zu finden, unter anderem von verdienstvollen Persönlichkeiten wie Mitgliedern der Familie Hirsch und Berend Lehmann. Dieser zweite Friedhof wurde 1696 neben dem ältesten Friedhof eröffnet. Er wurde bis in die 1930er Jahre belegt. Der dritte und jüngste Friedhof, 1895 angelegt, befindet sich an der Klein-Quenstedter Chaussee, als Teil des städtischen Friedhofs. Er steht unter Denkmalschutz. Auf diesem Friedhof sind noch 384 Grabstellen mit etwa 300 Grabsteinen vorhanden. Die „Trauerhalle“ wurde im Zuge der Reichspogromnacht 1938 niedergebrannt und gesprengt, die Gräber blieben jedoch bis auf wenige Ausnahmen unangetastet.

Denkmale

- Standbild der Dichterin Anna Louisa Karsch, 1784 von J. C. Stubnitzky in den Spiegelsbergen als erstes Dichterstandbild in Deutschland erschaffen, heute mit einem von Daniel Priese ergänzten Kopf im Foyer des Gleimhauses

- Gedenktafel an einer Turnhalle an der Wehrstedter Brücke zur Erinnerung an 124 Opfer von Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges

- Mahnmal von 1982 am Dom für die jüdischen Opfer der Shoa

- Steine der Erinnerung aus dem Jahre 1992 von dem Bildhauer Daniel Priese auf dem Domplatz zur namentlichen Erinnerung an alle umgebrachten Juden Halberstadts

- Schaukasten an der Sekundarschule "Anne Frank" in der Hans-Neupert-Straße zur Erinnerung an das Leben der Anne Frank

- Gedenktafel an der Ruine des Polizeigefängnisses in der Gerhart-Hauptmann-Straße an die Opfer eines frühen KZ

Freizeit- und Sporteinrichtungen

Freizeit

- Freizeit und Sportzentrum am Sommerbad

- Halberstädter See

- Campingplatz „Camping am See“

- Kino (Kinopark Zuckerfabrik)

- Jugendblasorchester Halberstadt

Parkanlagen

- Die Halberstädter Berge umfassen die Theken-, Klus- und Spiegelsberge. Sie sind der Stadt südlich vorgelagert und bilden mit etwa 400 Hektar Gesamtfläche das größte zusammenhängende Erholungsgebiet des Harzvorlandes. Der Landschaftspark Spiegelsberge gehört zum Netzwerk Gartenträume Sachsen-Anhalt.

- Der Tiergarten befindet sich seit 1961 in den Spiegelsbergen und beherbergt mehr als 400 Tiere (90 verschiedene Arten).

- Die Plantage befindet sich westlich vom Zentrum und ist ein Park zur Erholung, im Stadtinneren.

- Der Ententeich befindet sich nördlich der Vogtei und ist ein im Mittelalter angelegter Teich mit Park in dem heute noch Enten und Schwäne leben. In der Vergangenheit war der Ententeich Inspirationsstätte für Poeten, wie beispielsweise Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Daher wird der Weg entlang des Teiches auch Poetengang genannt.

Sporteinrichtungen

- In Halberstadt gibt es das Friedensstadion, das als Heimspielstätte des Fußballoberligisten VfB Germania Halberstadt genutzt wird, zu dem auch die Abteilungen Leichtathletik (viermaliger Deutscher Vizemeister bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Männer), Judo, Turnen und Cheerleading gehören.

- Freizeit und Sportzentrum

- Zuckerfabrik Sport Factory

- Kartcenter Halberstadt

Kulinarische Spezialitäten

Die Halberstädter Würstchen sind als besondere Spezialität der Stadt bekannt. Das Halberstädter Würstchen war weltweit das erste Würstchen in der Dose.

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaft

Die Wirtschaft Halberstadts wird durch kleine und mittlere Unternehmen geprägt. Durch die Ausweisung von drei Gewerbegebieten im Osten der Stadt bemüht sich die Stadtverwaltung, neues Gewerbe anzusiedeln. Die Arbeitslosigkeit im Arbeitsamtsbezirk Halberstadt liegt mit etwa 15 Prozent (Stand: November 2006) im Durchschnitt des Landes Sachsen-Anhalt.

Überregional bekanntes Produkt sind die Halberstädter Würstchen der Halberstädter Würstchen- und Konservenvertriebs-GmbH. Daneben gibt es eine Reihe kleinerer Unternehmen, unter anderem des Maschinenbaus und der Kunststoffverarbeitung sowie ein Möbelwerk.

Zu DDR-Zeiten war vor allem das Reichsbahn-Ausbesserungswerk (RAW) von Bedeutung. Das Werk hatte maßgeblichen Anteil an Entwurf und Fertigung der UIC-Z-Wagen der DR, den so genannten „Halberstädtern“. Das Werk wird seit 2002 als VIS Verkehrs Industrie Systeme GmbH weiter betrieben und arbeitet am Neubau und der Ausbesserung von Schienenfahrzeugen. So wurden z. B. die Innenausbauten der Züge des Harz-Elbe-Express (HEX) von VIS vorgenommen.

Verwaltung

In Halberstadt gibt es die folgenden Behörden und Einrichtungen mit über die Grenzen der Stadt hinausgehender Bedeutung:

- Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge,

- Anlaufstelle für Asylbewerber des Landes Sachsen-Anhalt,

- Justizvollzugsanstalt,

- Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt,

- Arbeitsgericht,

- Finanzamt,

- Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt Niederlassung West,

- Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft,

- Staatliches Gewerbeaufsichtsamt,

- Polizeirevier Harz,

- kirchliches Verwaltungsamt Halberstadt.

Verkehr

Niederflurstraßenbahn des Typs „Leoliner“

Niederflurstraßenbahn des Typs „Leoliner“Die Stadt liegt an den Bundesstraßen B 79, B 81, B 245 sowie in räumlicher Nähe zur neugebauten Schnellstraße B 6n. Halberstadt ist größter Verkehrsknotenpunkt des Nordharznetzes mit Verbindungen in Richtung Magdeburg, Halle (Saale), Vienenburg, Hannover, Blankenburg (Harz) und Thale über Quedlinburg, die im Personenverkehr größtenteils von Veolia Verkehr Sachsen-Anhalt bedient werden.

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird von der Halberstädter Bus-Betrieb GmbH und der Halberstädter Verkehrs-GmbH durchgeführt. In Halberstadt verkehren seit 1903 elektrische Straßenbahnen, deren Zukunft nach erfolgten Sanierungsarbeiten in der Friedrich-Ebert-Straße und der Beschaffung von fünf fabrikneuen Niederflurstraßenbahnen des Typs „Leoliner“ (NGTW6-H) zwischen Oktober 2006 und Februar 2007 gesichert ist.

Forschungs- und Bildungseinrichtungen

- Hochschule Harz - Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)

- Kirchenmusikalisches Seminar Halberstadt der Kirchenprovinz Sachsen

- Kaufmännische Privatschule Oskar Kämmer

- Bildungszentrum des Einzelhandels

- Bildungszentrum für Straßenverkehr

- Planetarium des Gymnasiums Martineum Halberstadt

Grundschulen

- Diesterweg

- Frhr. von Spiegel

- Johann-Wolfgang-von-Goethe

- Miriam Lundner

- Anne Frank

- Evangelische Grundschule "St. Laurentius"

Sekundarschulen

- Anne Frank

- Am Gröpertor

- Spiegel

- Gleim

- Walter Gemm

Gymnasien

- Käthe Kollwitz

- Martineum

Förderschulen

- Förderschule für Lernbehinderte "Albert Schweitzer"

- Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte

- Förderschule für Geistigbehinderte "Reinhard-Lakomy-Schule"

sonstige Schulen

- Kreisvolkshochschule

- Musikschule

Medien

Als Tageszeitung erscheint die Halberstädter Volksstimme. Als Wochenzeitung erscheint seit 1990 der „General-Anzeiger“. Als monatliches Magazin für den gesamten Harzkreis erscheint die Harzzeit. In Halberstadt hat der Regionalfernsehsender RFH seinen Sitz.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- 1. April 1894 Otto Fürst von Bismarck, Reichskanzler

- 2001 Johann Peter Hinz, Künstler und Politiker

- Karlheinz Rohde, katholischer Geistlicher

Söhne und Töchter der Stadt

- Albrecht von Halberstadt (um 1200), Dichter

- Christoph Herdesian (1523–1585), Jurist und evangelischer Theologe

- Alexander David (1687–1765), braunschweigischer Kammeragent

- Johann Heinrich Pott (1692–1777), Chemiker und Apotheker

- Johann Melchior Goeze (1717–1786), lutherischer Theologe

- Job von Witzleben (1783–1837), preußischer Generalleutnant und Kriegsminister

- Albrecht Graf von Alvensleben (1794-1858), preußischer Finanzminister

- Hans Herwarth von Bittenfeld (1800–1881), preußischer General

- Friedrich Herwarth von Bittenfeld (1802–1884), preußischer General

- Adolf Reubke (1805–1875), Orgelbauer

- Wilhelm Hertzberg (1813–1879), Philologe und Übersetzer

- Hermann von Lucanus (1831-1908), preußischer Staatsrat und Chef des Geheimen Zivilkabinetts

- Max Hirsch (1832–1905), Verlagsbuchhändler, Mitbegründer der Gewerkvereine, Sozialpolitiker und Schriftsteller

- Adolf Stoecker (1835–1909), evangelischer Theologe und Politiker

- Ferdinand Heine (1840–1920), Pflanzenzüchter und Ornithologe

- Carl Haber (1842–1895) Mitbegründer eines Konsumvereins, einer Kreditgenossenschaft und der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine m.b.H. (GEG) Hamburg

- Carl Eitz (1848–1924), Akustiker und Musikpädagoge

- Hermann Seeger (1857–1945), Maler

- Lily Braun (1865–1916), Schriftstellerin, SPD-Politikerin, Frauenrechtlerin

- Gustav Müller (1875–1946), Politiker( SPD - USPD - KPD), MdR

- Minna Bollmann (1876–1935), Politikerin (SPD), erste weibliche Abgeordnete in einem deutschen Nationalparlament, "Frontfrau" der Halberstädter Arbeiterbewegung

- Alfred Berg (1876–1945), Lehrer, Schriftsteller, Studienrat, Geologe, Geograf, Historiker, Heimatforscher und Naturschützer

- Richard Brademann (1884–1965), Reichsbahnoberbaurat, deutscher Architekt mit klarem sachlichen Stil, entwarf zahlreiche Bahnhöfe und Gebäude der Berliner S-Bahn.

- Hans Georg Klamroth (1898–1944), Mitwisser und Beteiligter des Hitler-Attentates vom 20. Juli 1944

- Bert Brennecke (1898–1970), Schriftsteller

- Helmuth Weidling (1891–1955), deutscher General im Zweiten Weltkrieg

- Martin Bormann (1900-1945), Leiter der Parteikanzlei der NSDAP im Rang eines Reichsministers

- Georg Jungclas (1902-1975), Politiker

- Albert Bormann (1902–1989), Leiter der Privatkanzlei Hitlers

- Friedrich Wilhelm Kraemer (1907-1990), Architekt und Hochschullehrer

- Hans Jaenisch (1907-1989), Maler und Professor der Bildenden Künste

- Gerd Springorum (1911–1995), Politiker (CDU), MdB

- Jürgen Bennecke (1912–2002), General und früherer NATO-Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte Europa-Mitte

- Christa Johannsen (1914-1981), Schriftstellerin

- Kurt Böhner (1914-2007), Historiker und Corpsstudent

- Gert Schliephake (1925–2007), Zoologe und Hochschullehrer

- Günter Hartmann (* 1930), Politiker (NDPD)

- Alexander Kluge (* 1932), Filmemacher, Schriftsteller und Fernsehautor

- Wolfgang Schaefer (1934-2003), Politiker (SPD)

- Hans Speth (* 1934), Fußballspieler und Fußballtrainer

- Jürgen Feindt (1935-1978), Tänzer und Schauspieler

- Peter Gente (* 1936), Verleger

- Renate Chotjewitz-Häfner (1937-2008), Autorin, Übersetzerin und Publizistin

- Alexandra Kluge (* 1937), deutsche Ärztin und Schauspielerin, Schwester von Alexander Kluge

- Wibke Bruhns (* 1938), erste TV-Nachrichtensprecherin des westdeutschen Fernsehens, Tochter von Hans Georg Klamroth

- Dorothea Chryst (* 1940), Opernsängerin

- Joachim Wahnschaffe (* 1941), Politiker

- Karin Beyer (* 1941), Schwimmerin

- Roland von Hunnius (* 1945), hessischer Politiker (FDP)

- Volker Gröbe (* 1947), Schriftsteller Kölscher Mundart

- Jürgen Sparwasser (* 1948), Fußballer, Torschütze WM 1974 BRD:DDR

- Hans Engel (* 1948), Handballspieler

- Lutz Lindemann (* 1949), Fußballspieler und Trainer

- Detlef Eckert (* 1951), Politiker (Die Linke)

- Jochen Danneberg (* 1953), ehemaliger Skispringer und Skisprungtrainer

- Christoph Weihe (* 1954), Bildhauer und Steinmetz

- Anke Lautenbach (* 1960), Sängerin, Dozentin und Professorin für Musikwissenschaften

- Frank Lieberam (* 1962), ehemaliger Fußballprofi jetzt Fussballtrainer

- Cornelia Ullrich (* 1963), Leichtathletin

- Jens Ramme (* 1963), Fußballtorwart

- Yvonne Cernota (1979-2004), Bobfahrerin

- Felix Michael Lehrmann (* 1984), Schlagzeuger

Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben

- Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1564–1613), ab 1589 Administrator des Bistums Halberstadt,

- Matthias von Oppen (1565–1621), bedeutender Ökonom sowie Kirchenpolitiker des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, ab 1590 Dechant des Domkapitels in Halberstadt,

- Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel (1599–1626), Feldherr, genannt der Tolle Halberstädter, ab 1616 Administrator des Bistums Halberstadt,

- Justus Oldekop (1597–1667), Jurist, Diplomat, evangelisch, Vorkämpfer gegen Hexenprozesse, wirkte in Halberstadt,

- Andreas Werckmeister (1645-1706), Musiker und Musiktheoretiker, führte die wohltemperierte Stimmung für Tasteninstrumente ein und wirkte ab 1696 als Organist der Martinikirche in Halberstadt,

- Issachar Berend Lehmann (1661–1730), Hofjude Augusts des Starken,

- Jacob Friedrich Reimmann (1668–1743), Polyhistor und Aufklärer, Begründer der modernen deutschen Literaturwissenschaft, ab 1692 Rektor an der Martinischule in Halberstadt,

- Caspar Abel (1676–1763), Theologe und Historiker, für 20 Jahre Gymnasialrektor in Halberstadt,

- Anastasius Lagrantinus Rosenstengel (1687 – hingerichtet 8. November 1721), „Land- und Leute-Betrügerin“,

- Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803), Gründer des Halberstädter Dichterkreises,

- Johann August Ernst Graf von Alvensleben (1758-1827), 1796–1810 letzter Domdechant in Halberstadt und Braunschweigischer Staatsminister

- Heinrich Gottlieb Zerrenner (1770–1811), evangelischer Theologe und Schriftsteller, Generalsuperintendent von Halberstadt,

- Georg Carl Adolph Hasenpflug (1802–1858), deutscher Maler, ab 1830 in Halberstadt und hier verstorben,

- Cornelius Friedrich Adolf Krummacher (1824–1884), Kirchenliederdichter, von 1853 bis 1872 Domprediger in Halberstadt,

- Carl Kehr (1830–1885), Volksschulpädagoge und pädagogischer Schriftsteller, von 1872 bis 1884 Leiter des Seminars in Halberstadt,

- Prinz Rangsit von Chainad (1885–1951), einer der 33 Söhne des thailändischen Königs Chulalongkorn Rama V., Gymnasiast in Halberstadt bis zu seinem Abitur im Jahre 1905,

- Friedrich Heine (1863–1929), deutscher Unternehmer und Gründer der Würstchen- und Konservenfabrik („Halberstädter Würstchen“),

- Wilhelm Kamlah (1905–1976), Historiker, Theologe, Musiker, Philosoph und einer Begründer der konstruktiven oder methodischen Wissenschaftstheorie, von Harsleben aus Gymnasiast in Halberstadt bis zu seinem Abitur im Jahre 1924,

- Kurt Löwenstein, sozialdemokratischer Politiker und Pädagoge der Zwischenkriegszeit,

- Theo Lingen spielte vor dem Zweiten Weltkrieg im Städtischen Theater von Halberstadt,

- Papst Clemens II. (* 1005 in Hornburg, Niedersachsen; † 9. Oktober 1047 im Kloster S. Tommaso am Aposella bei Pesaro) bis 1032 Domkanoniker am Halberstädter St. Stephansstift,

- Simon Bingelhelm genannt Tausendteufel von Halberstadt († 1600), Massenmörder,

Quellen und Literatur

- Benjamin Hirsch Auerbach, Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt, Halberstadt 1866

- Klaus Militzer, Peter Przybilla: Stadtentstehung, Bürgertum und Rat. Halberstadt und Quedlinburg bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Göttingen 1980, ISBN 3-525-35380-4

- Berent Schwineköper (Hrsg.): Provinz Sachsen Anhalt. In: Handbuch der Historischen Stätten Deutschlands. Band 11. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1987, S. 169–174, ISBN 3-520-31402-9

- Werner Hartmann: Juden in Halberstadt Band 1-7. Verein zur Bewahrung jüdischen Erbes Halberstadt und Umgebung e.V., Halberstadt 1996.

- Peter Findeisen: Halberstadt: Dom, Liebfrauenkirche und Domplatz. Mit einem Beitrag von Adolf Siebrecht "Die Domburg Halberstadt aus archäologischer Sicht". Aufnahmen von Sigrid Schütze-Rodemann u. Gert Schütze. 3., überarb. Auflage in der Reihe Die Blauen Bücher, Königstein i. Ts. 2005, ISBN 978-3-7845-4605-6.

Weblinks

- Infos zur Stadt Halberstadt

- Informationen zur Stadt, Bildergalerie und Veranstaltungen

- Links zum Thema Halberstadt im Open Directory Project

Einzelnachweise

- ↑ Nach ehemals kostenfreiem Deutschen Wetterdienst, Normalperiode 1961–1990

- ↑ http://www.wb-online.de/halberstadt-gssd/hbs_geschichte.html. Stand 10. November 2008.

- ↑ http://www.wb-online.de/halberstadt-gssd/gar7.html. Stand 10. November 2008.

- ↑ http://www.wb-online.de/halberstadt-gssd/gr20.html. Stand 10. November 2008.

- ↑ Hartmann, Werner: Zur Geschichte der Garnison Halberstadt und ihrer Truppenteile 1623 - 1994, Bd. 7, Halberstadt 2001(2002), S. 63

- ↑ Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I, Deutscher Kunstverlag 2002, S. 349.

Städte und Gemeinden im Landkreis HarzAbbenrode | Allrode | Altenbrak | Aspenstedt | Athenstedt | Aue-Fallstein | Bad Suderode | Ballenstedt | Benneckenstein (Harz) | Berßel | Blankenburg (Harz) | Bühne | Cattenstedt | Dankerode | Danstedt | Darlingerode | Derenburg | Ditfurt | Drübeck | Elbingerode (Harz) | Elend | Falkenstein/Harz | Friedrichsbrunn | Gernrode | Groß Quenstedt | Güntersberge | Halberstadt | Harsleben | Harzgerode | Hasselfelde | Hausneindorf | Hedersleben | Heimburg | Heteborn | Heudeber | Hüttenrode | Huy | Ilsenburg (Harz) | Königerode | Langeln | Langenstein | Lüttgenrode | Neudorf | Nienhagen | Osterwieck | Quedlinburg | Radisleben | Reddeber | Rhoden | Rieder | Sargstedt | Schauen | Schielo | Schierke | Schmatzfeld | Schwanebeck | Siptenfelde | Sorge | Stapelburg | Stecklenberg | Stiege | Straßberg | Ströbeck | Tanne | Thale | Timmenrode | Treseburg | Veckenstedt | Wasserleben | Wedderstedt | Wegeleben | Wernigerode | Westerhausen | Wienrode | Wülperode

Wikimedia Foundation.