- Arsinoitherium

-

Arsinoitherium

Skelett von Arsinoitherium zitteli im Natural History Museum.

Zeitraum Eozän bis Oligozän 35 bis 27 Mio. Jahre Fundorte Systematik Säugetiere (Mammalia) Afrotheria Paenungulata Embrithopoda Arsinoitheriidae Arsinoitherium Wissenschaftlicher Name Arsinoitherium Beadnell, 1902 Arten - Arsinoitherium zitteli (Beadnell, 1902)

- Arsinoitherium andrewsii (Lankester, 1903)

- Arsinoitherium giganteum (Sanders, 2004)

Arsinoitherium (nach der hellenistisch-ägyptischen Königin Arsinoë II.) ist eine ausgestorbene Gattung afrikanischer Säugetiere (Afrotheria) aus dem späten Eozän und dem frühen Oligozän.

Die nächsten heute lebenden Verwandten von Arsinoitherium sind Seekühe und Elefanten. Arsinoitherium war ein massiv gebauter Pflanzenfresser und lebten wahrscheinlich am Rand tropischer Wälder und Sümpfe. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckte sich vermutlich auf den gesamten afrikanischen Kontinent. Ihr Verschwinden wird mit der Bildung einer Landbrücke zwischen Afrika und Eurasien vor 24 Millionen Jahren in Verbindung gebracht: die darüber einwandernden Säuger verdrängten die Gattung zusammen mit anderen Afrotheria.[1]

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

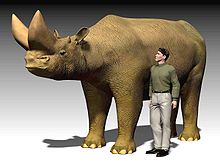

Arsinoitherium hatte einen nashornähnlichen Habitus: es besaß einen massigen Körper, säulenartige Beine und hatte eine Schulterhöhe von 1,8 Metern bei einer Gesamtlänge von mehr als drei Metern. Das Lebendgewicht wird auf 2,5 Tonnen geschätzt. Das auffallendste Merkmal von Arsinoitherium waren zwei gewaltige Hörner auf dem Schädel und zwei sehr viel kleinere Hörner über den Augen. Anders als bei Nashörnern bestanden diese nicht aus Keratin (Hornsubstanz), sondern waren Bestandteil des Skeletts. Entgegen einem verbreiteten Irrglauben waren sie jedoch nicht hohl. In dem Buch The Macmillan Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals (ebenso The Simon & Schuster Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Creatures) stellen die Autoren die falsche Behauptung auf, dass das größere Hornpaar von Arsinoitherium hohl war. A Visual Who's Who of Prehistoric Life wurde von Tim Haines und Paul Chambers aufgegriffen, um die ihrem Buch The Complete Guide to Prehistoric Life aufgestellte These zu untermauern, dass die (vermeintlich) hohlen Hörner von Arsinoitherium - ähnlich wie die Knochenkämme der Hadrosaurier - als Resonanzorgan dienten. Da dies jedoch nicht in Betracht kommt, muss die Funktion der Hörner als bislang ungeklärt gelten. Das Gebiss bestand aus 44 wenig spezialisierten Zähnen ohne Diastema.

Fundorte

Die Typusart Arsinoitherium zitteli wurde in Al-Fayyum in Ägypten gefunden und 1902 von Hugh John Llewellyn Beadnell beschrieben. Einzelne Zähne sind später auch im Oman, in Libyen und in Angola gefunden worden. Die gefundenen Knochen sind etwa 32 Millionen Jahre alt, stammen also aus dem frühen Oligozän. 2004 wurde die noch etwas größere Art Arsinoitherium giganteum aus Äthiopien beschrieben, die etwa fünf Millionen Jahre jünger ist.

Literatur

- H. J. L. Beadnell: 1902. A preliminary note on Arsinoitherium zitteli Beadnell, from the Upper Eocene strata of Egypt. Epyptian Survey Department – Public Works Ministry, Kairo 1902.

- Barry Cox, Douglas Palmer u. a.: The Simon & Schuster Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Creatures. A Visual Who's Who of Prehistoric Life. Simon & Schuster, New York NY 1999, S. 237.

- Dougal Dixon u. a.: The Macmillan Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs. A Visual Who's Who of Prehistoric Life. Macmillan Publishing Company, New York NY 1988, ISBN 0-02-580191-0, S. 237.

- Tim Haines, Paul Chambers: The Complete Guide to Prehistoric Life. Firefly Books Ltd., Ontario 2006, ISBN 1-55407-125-9.

- W. Sanders, J. Kappelman, D. T. Rasmussen: New large−bodied mammals from the late Oligocene site of Chilga, Ethiopia. In: Acta Palaeontologica Polonica. 49, 3, 2004, ISSN 0567-7920, S. 365–392.

Einzelnachweise

- ↑ J. Kappelman et al. 2003. Oligocene mammals from Ethiopia and faunal exchange between Afro-Arabia and Eurasia. Nature 426, 549-552

Weblinks

Wikimedia Foundation.