- Borby

-

Das ehemalige Seebad Borby (dänisch: Borreby) an der Eckernförder Bucht wurde am 1. April 1934 von der Stadt Eckernförde auf Betreiben des damaligen Eckernförder NS-Bürgermeisters Helmut Lemke eingemeindet. Zum Zeitpunkt der Eingemeindung hatte Borby 2.234 Einwohner und war damit nach Eckernförde und vor Gettorf die Gemeinde mit der zweithöchsten Einwohnerzahl im Kreis Eckernförde. Die heutige Einwohnerzahl Borbys beträgt in etwa das Vierfache.

Inhaltsverzeichnis

Ortsteile

Der Eckernförder Stadtteil Borby verfügt selbst über mehrere Ortsteile – das sind unter anderem: Alt-Borby (die Bergstraße entspricht der ehem. Dorfstraße), Borbyhof, Feldwegsiedlung, Püschenwinkel, Borbyer Hagen (heute weniger gebräuchliche Bezeichnung für das Gebiet, in dem unter anderem der Kösliner Ring und der Neue Borbyer Friedhof liegen), Hasenheide (als Ortsteilbezeichnung heute ungebräuchlich, das Gebiet geht über die gleichnamige Straße hinaus), Borbyer Hufe.

Geschichte

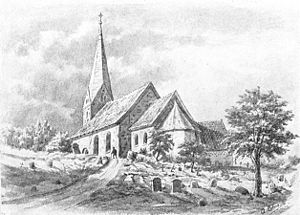

Borby wurde im 12. Jahrhundert gegründet. Ältestes noch vorhandenes Gebäude der Stadt Eckernförde ist die Borbyer Kirche, mit deren Bau 1185 begonnen wurde.

Schon seit 1831 gab es einen nennenswerten Badebetrieb in der Seebadeanstalt Marie-Louisenbad Borby. Nach dem Bau dieser Warmbadeanstalt wurde 1832 ein Badefloß für Herren und 1833 dann ein Badefloß für Damen zum Baden in der Ostsee errichtet. Seit 1833 war Borby offiziell „Seebad“ und gehört damit zu den ältesten Bädern von Schleswig-Holstein. Bad Borby behauptete sich wirtschaftlich trotz einiger Tiefen bis zum Ersten Weltkrieg. Aufgrund des Krieges, der Veränderungen des 20. Jahrhunderts und des spätestens seit 1922 konkurrierenden Ostseebades Eckernförde begann jedoch das Ende des bis dahin eigenständigen Borbys. Das endgültige Aus für das „rote Nest“ kam 1934 auf Betreiben des Eckernförder NSDAP-Bürgermeisters Helmut Lemke zustande. Der noch 1933 wiedergewählte Borbyer SPD-Bürgermeister (offizielle Bezeichnung damals: Bürgervorsteher) Richard Vosgerau wurde inhaftiert und kam 1945 im KZ Neuengamme oder auf der Cap Arcona ums Leben. Eine geplante Großbebauung im Ortsteil Borbyhof (u. a. mit Eissporthalle) sorgte von 1979 bis 1983 für das größte Streitthema in der Geschichte der Eckernförder Kommunalpolitik. Zur Geschichte Borbys siehe auch: Geschichte der Stadt Eckernförde.

Sonstiges

Jahr Einwohner Borbys 1885 1.162[1] 1925 2.022 1934 31.März 2.234 In dem jetzigen Stadtteil Borby gibt es bis heute noch eine eigene Katasternennung sowie eine selbstständige Ev.-Luth. Kirchengemeinde, deren Grenzen aber über die des Stadtteils Borby hinausgehen. In der Ostlandstraße befindet sich des Weiteren die ebenfalls evangelisch-lutherische dänische Kirche (Egernførde danske Kirke). Größter Verein von Borby ist mit über 1300 Mitgliedern die Borbyer Gilde (Toten-, Knochenbruch- und Schützengilde), die nachweislich schon 1746 bestand und deren Gründung wahrscheinlich im 17. Jahrhundert erfolgte.

Bekanntester Sohn der Gemeinde ist Lorenz von Stein (1815–1890).

Weblinks

Einzelverweise und -anmerkungen

- ↑ Angaben für 1885 und 1925 gemäß http://www.verwaltungsgeschichte.de/eckernfoerde.html

54.489.8352777777778Koordinaten: 54° 29′ N, 9° 50′ OKategorien:- Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde

- Ort in Südschleswig

- Eckernförde

- Ehemalige Gemeinde in Schleswig-Holstein

Wikimedia Foundation.