- Bancozettel

-

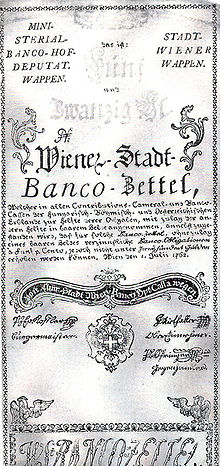

Die sogenannten Bancozettel waren das erste Papiergeld in Österreich. Sie wurden ab dem 1. Juli 1762 vom Wiener Stadtbanco im Gegenwert von 5, 10, 25 und 100 Gulden (1 Fl. = 2 Konventionstaler) ausgegeben. Die Emission von Papiergeld war damals eine neue Form um günstiger Staatsschulden aufzunehmen, da Bancozettel im Gegensatz zu Anleihen oder Krediten nicht verzinst waren. Um deren Akzeptanz zu erhöhen wurde verfügt, dass Steuerschulden mindestens zur Hälfte in Bancozettel zu bezahlen sind. Diese Währung war bis 1812 im Umlauf.

Historischer Hintergrund

Die Österreichische Staatskasse befand sich während des Siebenjährigen Kriegs ab dem Jahr 1756 in ständiger Geldnot. Deshalb war man auf der Suche nach günstigen Finanzierungsformen, ohne eine Verschlechterung des Münzfuß zu verursachen. Erst 1750 war mit dem Konventionstaler eine stabile Münzwährung geschwaffen worden. Da die Stadt Wien als kreditwürdiger angesehen war als die Staatskasse selbst, wurde das bereits seit 1706 existierende Wiener Stadtbanco im Jahr 1759 unter die direkte Kontrolle der Hofkammer gestellt und mit der Ausgabe von 5 prozentigen Obligationen zur Deckung des Finanzierungsbedarfs beauftragt. Als allein im Jahr 1761 der Abgang aus dem Staatshaushalt (Neuverschuldung) 13 Millionen Gulden betrug, entschloss sich Kaiserin Maria Theresia eine innovative Finanzierungsform zu wagen. Mit Patent vom 1. Juli 1762 wurde das Wiener Stadtbanco beauftragt unverzinsliches Papiergeld, sogenannte Bancozettel, in der Höhe von 12 Millionen Gulden auszugeben, die in Zukunft sowohl von der Bank als auch von den öffentlichen Behörden als Zahlungsmittel akzeptiert werden würden. Diese ersten Bancozettel wurden zunächst zu 5, 10, 25 und 100 Gulden ausgegeben. Um die Akzeptanz bei möglichen Gläubigern zu erhöhen wurde verfügt, dass ab einem Mindestbetrag von 200 Gulden diese Bancozettel in normale zu 5% verzinste Obligationen des Wiener Stadtbanco umgewandelt werden können. Zusätzlich sollten Steuerschulden in Zukunft mindestens zur Hälfte in diesem neuen Papiergeld bezahlt werden. Der Vorteil für Anleger war, dass somit auch kleine Beträge, wenn auch nicht verzinst, so doch sicher durch staatliche Garantie, angelegt werden konnten. Dies führte kurzfristig sogar dazu, dass Bancozettel beliebter waren als Silbermünzen und zu einem Agio von 1 bis 2½ Prozent gehandelt wurden. Zur Stärkung der Glaubwürdigkeit wurden die zurückfließenden Bancozettel demonstrativ öffentlich in einem Ofen verbrannt. Ein Jahr später, 1763, waren durch diesen Schritt die Staatsfinanzen schon so weit saniert, dass das Wiener Stadtbanco neue Obligationen mit einem reduzierten Zinssatz von 4 Prozent ausgegeben konnten, was die Zinslast deutlich verringerte.

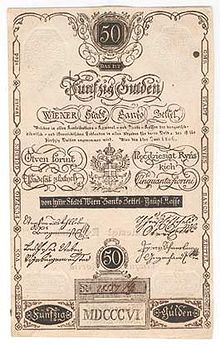

In den Jahren 1771 und 1785 wurden weitere Emissionen vorgenommen, diesmal auch mit Bancozettel zu 500 und 1.000 Gulden. Während dem ab 1788 folgenden Türkenkrieg und besonders in den durch die Französische Revolution ausgelösten Koalitionskriegen stieg der Finanzbedarf der Staatskasse aber enorm an. Waren die Staatsausgaben in den letzten Regierungsjahren Maria Theresias noch bei 90 Millionen Gulden per annum gelegen, so erreichten sie unter Kaiser Franz II. im Jahr 1798 bereits 572 Millionen. Deshalb erhöhte man die im Umlauf befindliche Menge an Papiergeld um ein vielfaches. War das Emissionsvolumen der Bancozettel zuvor noch öffentlich bekannt gegeben worden, wurden ab 1796 im Geheimen weitere große Summen ausgegeben. Bereits im folgenden Jahr musste jedoch schon ein gesetzlicher Zwangskurs verfügt werden. Insgesamt waren 1797 bereits 74 Millionen Gulden in der Form von Papiergeld im Umlauf. Gleichzeitig wurde das Gold- und Silbergeld immer mehr aus dem Verkehr gezogen. Den Bedarf an Kleingeld in der Bevölkerung deckte man zunächst durch die Ausgabe von unterwertigen Silbermünzen (Nominalwert entsprach nicht dem Wert des enthaltenen Silbers), später ging man sogar dazu über Kupfermünzen als Teilsummen von Bancozettel auszugeben.

Ab den Jahren 1800 und 1806 stieg die Geldschöpfung durch Drucken neuer Bancozettel in gefährliche Höhen. Die Reparationszahlungen, die nach dem verlorenen Fünften Koalitionskrieg im 1809 zwischen Kaiser Franz II. und Napoleon abgeschlossenen Frieden von Schönbrunn an Frankreich zu zahlen waren, heizten die Inflation weiter an, so dass nur drei Monate später, am 20. Februar 1811, Österreich den Staatsbankrott erklären musste. Die Bancozettel verloren schlagartig an Wert und konnten schließlich genau so wie die ausgegebenen Teilmünzen nur im Verhältnis von 5:1 in sogenannte „Einlösungsscheine“ umgetauscht werden, die als „Wiener Währung“ bekannt wurde. Offizielles Ende der Gültigkeit jeglicher Bancozettel war der 31. Mai 1812.

Als sich das Kriegsglück gegen Napoleon in den folgenden Jahren jedoch besserte, stieg auch die Kreditwürdigkeit der österreichischen Staatskasse wieder. In Vorgriff auf eine zukünftige Währung wurde schon 1814/15 erneut Papiergeld ausgegeben. Da man aber die Zahl der „Einlösungsscheine“ nicht erhöhen wollte um deren Wert nicht zu gefährden, wurden diese neuen Banknoten als „Anticipationsschein“ bezeichnet. Ab Mai 1815 ging man daran die zerrütteten Staatsfinanzen wieder zu ordnen und am 1. Juni 1816 wurde nach englischem und französischem Vorbild die „Privilegirte oesterreichische National-Bank“ gegründet und mit dem alleinigen Privileg ausgestattet in Zukunft Banknoten auszugeben. Die „Wiener Währung“ wurde schrittweise in neu geprägte Konventionsmünzen eingelöst.

Literatur

- aeiou-Lexikon: Bancozettel

- Oesterreichische Nationalbank: Neuzeit - Reform und Krise – Die Ära der Konventionsmünzen

- Thorsten Beckers: Europäische Finanzplätze im Wettbewerb; in: Bankhistorisches Archiv - Zeitschrift zur Banken- und Finanzgeschichte, Beiheft 45, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2006, ISBN 9783515088534 (Google Books, S. 94 ff)

Wikimedia Foundation.