- Geothermiekraftwerk Landau

-

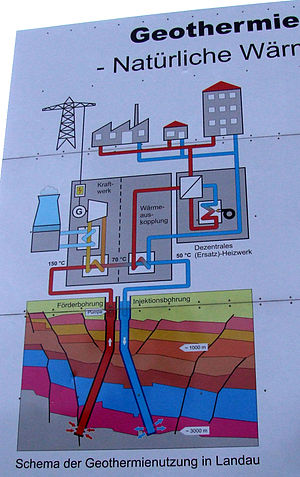

Geothermiekraftwerk Landau Schema der Geothermienutzung auf dem Bauschild des GKW Landau. Überholt ist der eingezeichnete Naßkühlturm. Lage Lage in Rheinland-Pfalz

Rheinland-PfalzKoordinaten 49° 11′ 11″ N, 8° 7′ 22″ O49.1863898.122778Koordinaten: 49° 11′ 11″ N, 8° 7′ 22″ O Land Deutschland Daten Primärenergie Geothermie Leistung 3 Megawatt netto Typ Geothermiekraftwerk Betreiber geo x Projektbeginn 2004 Betriebsaufnahme 2007 Turbine Organic-Rankine-Cycle-Turbine Website http://www.geox-gmbh.de/de/Projekt_Landau.htm Das Geothermiekraftwerk Landau ist ein Erdwärmekraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 3 MW im pfälzischen Landau. Das von der Firma geo x, einer je 50-prozentigen Tochter der Pfalzwerke und der EnergieSüdwest, auf dem Gelände einer ehemals französischen Kaserne errichtete Kraftwerk ging am 21. November 2007 in Betrieb.

Es gewinnt seine Nutzwärme aus 159°C heißem Tiefenwasser aus einer Muschelkalkschicht in zirka 3.000 m Tiefe. Gewonnen werden 70 Liter je Sekunde, die über Wärmetauscher Isopentan verdampfen. Der Dampf treibt eine Turbine der israelischen Firma Ormat Technologies, die wiederum einen elektrischen Generator antreibt. Der Dampf wird über einen großen Luftkühler wieder abgekühlt und verflüssigt und geht so erneut in den Verdampfer. Im Winter soll die Restwärme (5 MW) künftig (2009/10) für Fernwärmezwecke genutzt werden. Das abgekühlte Wasser wird wieder in den Untergrund gepresst. Während Förderbohrung und Reinjektionsbohrung oberirdisch wenige Meter entfernt sind, liegen durch Schrägbohrung der Förderpunkt im Westen und der Wiedereinspeisepunkt in Osten 1.462 m voneinander entfernt.

Die Investitionskosten betrugen ca. 21 Millionen Euro, davon der größte Teil für die beiden Bohrungen.

Das Geothermiekraftwerk Landau ging als erstes Geothermiekraftwerk im Geothermiehoffnungsgebiet Oberrheinischer Tiefgraben in Betrieb. Das französischen Geothermiekraftwerk in Soultz-sous-Forêts, wo das Hot-Dry-Rock-Verfahren erprobt wird, bei dem nicht wasserreiche Schichten wie in Landau ausgebeutet werden, sondern zunächst Klüfte und Risse in heißen Granit gesprengt werden, durch die man dann Wasser leitet, startete zwar schon 1997, ging aber erst Sommer 2008 in Betrieb.[1]

Inhaltsverzeichnis

Technische Details und Daten

Das Kraftwerk kommt auf 7.600 Benutzungsstunden im Jahr. Die erzeugte Strommenge reicht für 6.000 Haushalte und spart 11.000 Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Die geförderte Erdwärme wird zu 10–12 % genutzt.

Wegen der Verwendung von Isopentan zur Dampferzeugung gehört die Stromerzeugung im GKW Landau zum Typ des Organic-Rankine-Cycle-Verfahrens, dem das Verfahren des Kalina-Kreisprozess als Konkurrenz gegenüber steht. Das Organic-Rankine-Cycle-Verfahren wurde ausgewählt, weil es technisch gut erprobt ist. Dies sollte wie die Wahl der geologisch recht gut bekannten Situation das Risiko des Misserfolges vermindern.

Das Kraftwerk produziert mehr als 3 Megawatt Leistung, aber nach Abzug des Eigenbedarfs, insbesondere für die Förderpumpe und die Verpresspumpe sowie die Ventilatoren der Trockenkühlanlage, bleiben 3 Megawatt übrig. Aufgrund des hohen Drucks in der Tiefe steigt das heiße Wasser im Bohrloch bis zu einer Tiefe von 40 Meter, muss also nur diese Höhe hochgepumpt werden. Hierfür hat man eine Gestängepumpe gewählt, wie sie häufig bei der Erdölförderung genutzt wird. Da ein geeignetes Gewässer für die Wasserkühlung fehlt, wurde eine Trockenkühlanlage mit Luftkühlung ausgewählt.

Um eine Verunreinigung des Wassers zu vermeiden, wurden beim Bohren die erdölverdächtigen Pechelbronner Schichten abgedichtet.

Projektgeschichte und Errichtung

Projektentwicklung und Genehmigung

- Die Phase der Projektentwicklung, also der Prüfung der theoretischen Machbarkeit, der technischen Projektierung, der Finanzierung und der Einholung der bergrechtlichen und der baurechtlichen Genehmigungen für das Kraftwerk dauerte 2003 und 2004, der eigentliche Projektstart war 2004.

- Wegen zahlreicher Erdölbohrungen in der Umgebung von Landau waren die Schichtenfolge und die Tiefentemperaturen des Gebietes recht gut bekannt. Statt aufwendiger Seismik mit Rüttelplatten oder ähnliches kaufte geo x diese Daten von den Erdölförderern.

- Finanziert wurde das vom Land Rheinland-Pfalz (Wirtschaftsministerium) und vom Bund (Umweltministerium) geförderte Vorhaben von der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz und von der Sparkasse Südliche Weinstraße.[2]

Förderbohrung

Fündige Geothermiebohrung in den Weinbergen von Insheim am 23. Juli 2009

- Die erste Bohrung zur Gewinnung des Prozesswassers und die Prüfung der Ergiebigkeit, also der Produktivität, erfolgte 2005. Die eigentliche Bohrung erfolgte ab 5. August 2005 an 63 Tagen bis 7. Oktober 2005. Die Bohrung wurde ab einer bestimmten Tiefe nach Westen abgeschrägt, und zwar mit einer Auslenkung bis 29 Grad. So benötigte man für die Tiefe vom 3.000 Meter 3.300 Bohrmeter. Der Bohrfortschritt betrug etwa zwischen 70 und 110 Meter je Tag.

Reinjektionsbohrung

- Die zweite Bohrung für das Verpressen des abgekühlten Wasser und der Test der Aufnahmefähigkeit der Bohrung, also der Injektivität, erfolgte 2006. Obwohl man die Verpressbohrung tiefer und nach Osten in der Fließrichtung der Grundwässer gen Rhein anlegte, auf 3170 Meter Tiefe, 3340 Meter Bohrmeter benötigte, dauerte die Bohrung nur 53 statt 63 Tage. Die Bohrung erfolgte vom 22. Januar bis zum 15. März 2006. Da die Bohrfirma die Schichtenfolge von der ersten Bohrung kannte, konnte sie gleich die optimalen Bohrköpfe wählen und erreichte so 70–140 Meter je Tag.

Anlagenerrichtung und Inbetriebnahme

Die Errichtung der Anlagen und Gebäude, also der Geothermiepumpe, des Leitungssystems, des Kraftwerks mit Wärmetauscher, Turbine, Generator, Kühlung, das Pumpenhaus fürs Verpressen, Transformator, Info-Gebäude erfolgten 2006–2007.

- Die Auftragsvergabe für den Kraftwerksbau erfolgte im Juli 2006.

- Der Zirkulationstest wurde März bis Mai 2007 durchgeführt.

- Die Kühlung wurde Mai 2007 errichtet.

- Der Turbogenerator wurde im August 2007 aufgebaut.

- Der Probebetrieb wurde im November 2007 aufgenommen.

- Die offizielle Inbetriebnahme Stromerzeugung erfolgte am 21. November 2007.

Zukunft des Thermalfeldes in der Oberrheinischen Tiefebene

Im nahen Insheim hat eine weitere Firma Geothermie durch Bohrung aufgesucht und gefunden. Auch geo x plant eine weitere Bohrung im Bereich Landau.

Mikrobeben und Sicherheitsfragen

Am 15. August und 14. September 2009 kam es in Landau zu leichten seismischen Ereignissen der Stärken 2,7 bzw. 2,4 auf der Richterskala. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat eine Expertenkommission mit der Untersuchung dieser Seismizität auf einen möglichen Zusammenhang mit dem Kraftwerksbetrieb beauftragt.[3] Am 10. November 2009 gab das Landeswirtschaftsministerium bekannt, dass die Anlage die Kriterien für die Wiederaufnahme des Probebetriebs erfüllt. Unter anderem wurde der Versicherungsschutz für das Kraftwerk erhöht und ein Messnetz eingerichtet, um die Oberflächenschwingungen seismischer Ereignisse zukünftig genau ermitteln zu können.[4]

Die Expertenkommission unter Vorsitz von Christian Bönnemann, Leiter des Fachbereichs "Seismologisches Zentralobservatorium" der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kam zu dem Schluss, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der Seismizität seit November 2007 und der geothermischen Energiegewinnung in Landau sehr wahrscheinlich ist. Beim stärkeren Beben vom 15. August 2009 wurde die Stärke so eingestuft, dass es in einem Bereich liege, in dem "leichte, nichtstrukturelle Schäden an empfindlichen Gebäuden wie beispielsweise Putzrisse nicht mehr vollkommen ausgeschlossen werden können." Schäden an der Tragstruktur oder moderate, nichtstrukturelle Schäden seien jedoch sehr unwahrscheinlich. Das Beben vom 15. August 2009 trat weniger als zwei Kilometer von den Bohrlochlandepunkten unterhalb des Stadtzentrums in einer Tiefe von 2,8 km auf. Dies und der Anstieg nicht spürbarer, aber messbarer Mikrobeben seit Inbetriebnahme der Anlage wertete die Kommission als Beweis für die Annahme, dass der Betrieb des Geothermiekraftwerkes für die Beben ursächlich sei. Als direkte Ursache für die Mikrobeben hat die Kommission einen erhöhten Druck in den Gesteinsporen ausgemacht, der durch das Zurückverpressen des geförderten Thermalwassers dort entstehe. Bestehende tektonische Spannungen könnten sich lösen, weil durch den höheren Porendruck die Belastbarkeit einzelner Schichten sich vermindere. Ein probates Mittel, künftige Beben zu verhindern, sei daher das Mindern der Fließrate und des Druckes im Bohrloch. Auch sollten zwei hochempfindliche Bohrlochmesstationen installiert werden. Da sich Erdbeben schon zwei Tage zuvor durch erhöhte Mikroseismizität ankündigten, sollten deren seismischen Messungen in Echtzeit in ein Datenzentrum eingespeist werden und auf solche erhöhte Aktivität eine verbindliche Reaktion erfolgen, nämlich eine Verminderung der Einspeisung, was dann Erdbeben mit großer Wahrscheinlichkeit verhindern würde. Die Betreiber sollten mit Behörden und Forschung eng kooperieren und eine Gefährdungsanalyse ausarbeiten.

Mediationsverfahren

Wegen des sicheren Weiterbetriebes der Anlage und der weiteren Entwicklung der Geothermie strebe die Landesregierung so der Wirtschaftsstaatsekretär, Alexander Schweitzer, ein Mediationsverfahren zwischen Betreibern und den fünf Bürgerinitiativen an, die sich aus Besorgnis um die Gefahren der Geothermie gebildet haben. Ziel sei, ein möglichst klares Ja zu Geothermie als Teil eines Mixes erneuerbarer Energien. Man wolle die Anlage in Landau mit äußerster Vorsicht ans Netz lassen, um sehen zu können, wie Geothermie in der Praxis funktionieren könne. Als Mediator wurde Prof. Jan Ziekow, Direktor des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung Speyer ausgewählt.[5]

Quellen und Einzelnachweis

- Hauptquelle ist ein Vortrag von Werkstudent Andreas Keck im Informationsraum des Kraftwerkes und die Internetseite der geox, siehe Weblinks

- ↑ http://bine2.bine.info/hauptnavigation/publikationen/publikation/geothermische-stromerzeugung-in-soultz-sous-forets/

- ↑ Bauschild

- ↑ http://www.swr.de/nachrichten/rp/-/id=1682/nid=1682/did=5287220/1cturq2/index.html/

- ↑ http://www.geox-gmbh.de/de/Aktuelle_Meldungen.asp

- ↑ git: "Sehr wahrscheinlich", Expertenkommission sieht Zusammenhang zwischen Geothermienutzung und Erdbeben in Landau, in Die Rheinpfalz vom 9. Dezember 2010, Seite: Südwestdeutsche Zeitung. Außerdem: http://www.focus.de/panorama/welt/energie-erdwaerme-kraftwerk-wohl-verantwortlich-fuer-beben_aid_579761.html

Siehe auch

Dem GKW Landau ging in Deutschland im Jahr 2003 das 0,23-MW-Geothermiekraftwerk Neustadt-Glewe voraus.

Weblinks

Commons: Geothermiekraftwerk Landau – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Geothermiekraftwerk Landau – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienSicherheit

Kategorien:- Geothermisches Heiz- oder Kraftwerk

- Kraftwerk in Rheinland-Pfalz

- Landau in der Pfalz

Wikimedia Foundation.