- Dresden-Klasse

-

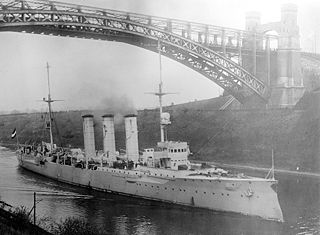

SMS Dresden im damaligen Kaiser-Wilhelm-Kanal Klassendetails Schiffstyp: Kleiner Kreuzer Vorgänger Königsberg-Klasse Nachfolger Kolberg-Klasse Einheiten: 2 Dienstzeit: 1908 - 1915 Schwesterschiffe SMS Dresden

SMS EmdenTechnische Daten Länge: über Alles: 118,3 m

Wasserlinie: 117,9 mBreite: 13,5 m Tiefgang: 5,55 Meter Wasserverdrängung: Konstruktion: 3.664 t

Maximal: 4.268 tAntrieb: - SMS Dresden: Turbinenantrieb (Parsons)

- SMS Emden: Kolbenantrieb

Geschwindigkeit: - 24,5 kn

- 23,9 kn

Reichweite: - 3.600 sm bei 14 kn

- 3.800 sm bei 12 kn

Brennstoffvorrat: Bewaffnung: - 10 x 10,5 cm L/40 Schnelladekanonen

- unterschiedliche Rohrwaffen kleinerer Kaliber

- 2 x 45 cm-Torpedorohre

Panzerung: - Deck: 20 - 30 mm

- Böschung: 50 - 80 mm

- Kommandostand: 20 – 100 mm

- Schilde: 50 mm

Besatzung: 361 Mann Die Dresden-Klasse war eine Serie zweier Kleiner Kreuzer der kaiserlichen Marine.

Sie wurde 1905/06 entworfen und war der unmittelbare Nachfolger der Königsberg-Klasse. Die Benennung der Schiffe erfolgte wiederum nach deutschen Städten. Beide Einheiten dieser Baureihe, SMS Dresden und SMS Emden, waren im Ersten Weltkrieg bekannte Handelsstörer.

Entwurf

Die Schiffe der Dresden-Klasse waren geringfügig größer als die der Königsberg-Klasse. Die Hauptbewaffnung war mit zehn 10,5-cm-Geschützen gleich geblieben. Ihre Antriebsanlagen waren etwas stärker, was eine höhere Geschwindigkeit ermöglichte. Diesbezüglich gab es jedoch auf beiden Schiffen deutliche Unterschiede. Die SMS Emden hatte zwei Schrauben und, als letzter Kleiner Kreuzer, die üblichen Dreifachexpansionsmaschinen. Die SMS Dresden besaß dagegen vier Schrauben und Parsons-Turbinen, welche ihr eine höhere Geschwindigkeit ermöglichten. Während ihres Kriegseinsatzes konnte sie so mehrfach überlegenen britischen Schiffen davonlaufen.

Obwohl Schwesterschiffe, gab es bei der Dresden und der Emden auch einige äußerlich signifikante Unterschiede, die auf manchen Fotos sehr gut erkennbar sind. Die Dresden hatte kein Städtewappen, sondern eine Bugzier. Dafür fehlte ihr die Heckzier. Der Schraubenschutz saß weiter vorn. Die Backspieren waren höher, die Speigatts etwas tiefer, als auf der Emden, angebracht. Ferner gab es Unterschiede im Verlauf der Bootsdavits, der oberen Funkrahen sowie bei den Dampfrohren an den Schornsteinen.

Literatur

- Gerhard Koop/Klaus-Peter Schmolke, Kleine Kreuzer 1903-1918, Bremen- bis Cöln-Klasse, Band 12 Schiffsklassen und Schiffstypen der deutschen Marine, Bernard & Graefe Verlag München, 2004, ISBN 3-7637-6252-3

Weblinks

Wikimedia Foundation.