- Jüdischer Friedhof Elmshorn

-

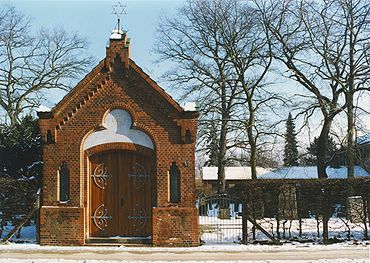

Der jüdische Friedhof in Elmshorn liegt an der Feldstraße. Es finden dort keine Begräbnisse mehr statt. Das eingefriedete Gelände hat eine Größe von 1.740 m² und ist nicht öffentlich zugänglich. Am Eingang zur Feldstraße hin befindet sich ein kleines Taharahaus aus dem Jahr 1906. Die ältesten Grabsteine stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Der Friedhof war von 1960 bis 2007 der jüdischen Gemeinde in Hamburg zugeordnet; seitdem wird er von der 2003 wiedergegründeten Jüdischen Gemeinde Elmshorn betreut.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Elmshorn gehörte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zur Grafschaft Rantzau, der das Recht zugestattet war, Juden aufzunehmen. Als Gründungsjahr der jüdischen Gemeinde in Elmshorn gilt das Jahr 1685. Zu der Zeit wurde dem Juden Berend Levi in Elmshorn der erste überlieferte Schutzbrief vom Reichsgrafen Detlev zu Rantzau ausgestellt. Darin wurde ihm die Erlaubnis erteilt, in Elmshorn zu wohnen, Handel zu treiben und Geld auszuleihen. Außerdem gewährte der Schutzbrief das Recht zur freien Religionsausübung, und die Möglichkeit, einen Begräbnisplatz für in Elmshorn gestorbene Juden zu erwerben.

Zunächst wurde das Gelände für den Friedhof nur gepachtet, erst 1828 erwarb die jüdische Gemeinde das Grundstück. Aus den 1870er Jahren ist gesichert, dass bereits ein Taharahaus existierte, das sich jedoch bald als baufällig erwies. 1906 errichtete die jüdische Gemeinde dann das heute noch existierende Taharahaus.

Unter dem Nationalsozialismus wurden mehrfach Anstrengungen unternommen, den jüdischen Friedhof aufzulösen und die Juden weiter außerhalb der Stadt zu begraben. Der Widerstand der Geistlichen und der wenigen verbliebenen Mitglieder der jüdischen Gemeinde war aber erheblich, denn die ungestörte Totenruhe ist in der jüdischen Religion von elementarer Bedeutung.

Außerdem standen gesetzliche Bestimmungen im Wege, nach denen ein Friedhof erst eingeebnet werden durfte, wenn seit 40 Jahren keine Beisetzungen mehr erfolgt waren. So überstand der Friedhof die nationalsozialistische Herrschaftsperiode.

Wechselnde Besitzer:

- ab 1943 „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ – nach Auflösung der jüdischen Gemeinde in Elmshorn

- ab 1944 Kreis Pinneberg

- ab 1953 Jewish Corporation for Germany Limited

- ab 1960 Jüdische Gemeinde Hamburg

- ab 2007 Jüdische Gemeinde Elmshorn

Gräber

Der Elmshorner Friedhof gehört zu einer aschkenasischen Gemeinde und hat deshalb aufrecht stehende Grabsteine. Die Steine in sephardischen Gemeinden sind liegend (Jüdischer Friedhof Glückstadt). Die ältesten Grabsteine aus dem frühen 18. Jahrhundert besitzen keine Inschriften, ab ca. 1835 tragen die Steine neben hebräischen auch gemischte Inschriften - auf der einen Seite deutsch, auf der anderen hebräisch. Die neueren Steine zeigen nur noch deutsche Inschriften.

Als Symbole findet man neben dem Davidstern

- Segnende Hände (Tote aus dem Geschlecht der Priester)

- Kanne und Schale (Nachkommen aus dem Stamm Levi).

Quellen

- Harald Kirschninck: Zur Geschichte des Jüdischen Friedhofs in Elmshorn - Beiträge zur Elmshorner Geschichte, Elmshorn 1989

- Uwe Barghaan: CD-ROM „Elmshorn und Klein Nordende“, Elmshorn 2001

Weblinks

- Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein K.d.ö.R.

- Elmshorn (Kreis Pinneberg) Jüdischer Friedhof auf www.alemannia-judaica.de

Ahrensburg | Bad Segeberg | Elmshorn | Eutin | Fehmarn-Burg | Friedrichstadt (alt) | Friedrichstadt (neu) | Glückstadt | Kiel | Kropp | Lübeck | Lübeck-Moisling | Neustadt in Holstein | Rendsburg-Westerrönfeld | Stockelsdorf

Wikimedia Foundation.