- Anglophilie

-

Anglophilie (Wortbildung mit Suffix aus dem Altgriechischen φιλία philía „Freundschaft“, „Liebe“, „Zuneigung“) bezeichnet die Liebe von Nicht-Engländern für Englisches. Die Übersteigerungsform ist die Anglomanie. Das Antonym zur Anglophilie ist Anglophobie, die Angst vor Englischem.

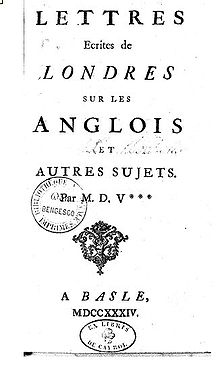

Einer der Väter der kontinentalen Anglophilie war der Franzose Voltaire, der in seinen „Lettres philosophiques“ (auch bekannt als „Lettres anglaises“) 1733/1734 das hohe Lied der englischen Freiheit anstimmte, um damit ein positives Gegenbild zu den Zuständen in Kontinentaleuropa zu entwerfen (vgl. Voltaire in England).

Die Anglophilie in Deutschland ist eine Bewegung, die in der Literatur wurzelte und in die Politik übergegangen ist. Thomas Mann äußerte beispielsweise: „Wäre ich nur in die angelsächsische Kultur hineingeboren!“. [1] Anglophilie und Germanophilie, die Liebe zu allem Deutschen, fungierten teilweise spiegelbildlich. Der deutschen Anglophilie folgte die englische Rezeption deutscher Klassiker und Romantiker und im Anschluss daran wiederum die Rezeption englischer germanophiler Schriftsteller in Deutschland. [2]

Bekannt für ihre Anglophilie sind die Hanseaten (vgl. ausführlich Anglophilie der Hanseaten), welche darüber hinaus dem englischen Lebensstil nacheiferten. Unter dem Eindruck seiner Anglophilie wird Hamburg noch heute als „die allerenglischste Stadt des Kontinents“ apostrophiert. [3]

Literatur

- Josef Brüch: Die Anglomanie in Frankreich. 1941[4]

- Hans-Christof Kraus: Voltaire und Rapin de Thoryas. Zur Frühgeschichte politischer Anglophilie in Frankreich, in: Akademien im 18. Jahrhundert, 2001 ISBN 3-89244-461-7, S. 97

- Roland Ludwig, Die Rezeption der Englischen Revolution im deutschen politischen Denken und in der deutschen Historiographie im 18. und 19. Jahrhundert, Leipzig 2003, ISBN 3-937209-27-1

- Michael Maurer, Aufklärung und Anglophilie in Deutschland, 1987, ISBN 3-525-36304-4

- Maurer, Michael: Anglophilie, Europäische Geschichte Online, hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz), 2011, Zugriff am: 22. Juni 2011.

- Jutta Meise, Lessings Anglophilie, 1997, ISBN 3-631-31301-2

- Stefan Neuhaus, Freiheit, Ungleichheit, Selbstsucht? Fontane und Grossbritannien, 1996, ISBN 3-631-49736-9

- Carl von Siemens, Kleine Herren. Ein Deutscher in Oxford, 2010, ISBN 978-3-502-15159-3

- Ian Buruma: Europas englischer Traum, 2007, ISBN 978-3-423-34421-0

Einzelnachweise

- ↑ Brief vom 23. November 1948 an Agnes E. Meyer, zitiert nach: Hans Rudolf Vaget, Fontane, Wagner, Thomas Mann. Zu den Anfängen des modernen Romans in Deutschland, in: Eckhard Heftrich (Hrsg): Theodor Fontane und Thomas Mann: die Vorträge des internationalen Kolloquiums in Lübeck 1997, 1998, ISBN 3-465-02991-7, S. 252

- ↑ Guenther Roth, Max Webers deutsch-englische Familiengeschichte 1800–1950, 2001, ISBN 3-16-147557-7, S. 489

- ↑ Böhme, Helmut, Frankfurt und Hamburg. Des Deutschen Reiches Silber- und Goldloch und die allerenglischste Stadt des Kontinents., Frankfurt am Main 1968

- ↑ ein Werk im Rahmen der NS-Kulturpolitik, Romanistischer Teil des Teilprojekts "Auseinandersetzung mit Westeuropa", geleitet von Fritz Neubert, zuletzt FU Berlin, der vier deutschen Regimes (Weimar, NS, DDR, BRD) problemlos diente. Initiator des Gesamtprojekts war Paul Ritterbusch, Kiel, im Auftrag des REM Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, kurz vor der Westoffensive der Wehrmacht. Näheres: Patricia Oster: Am Wendepunkt. Deutschland und Frankreich um 1945 Transcript, Bielefeld 2008 ISBN 978-3-89942-668-7, online lesbar

Wikimedia Foundation.