- Legenda aurea

-

Die Legenda aurea, die "Goldene Legende", ist eine von Jacobus de Voragine (um 1230–1298, Dominikanermönch, von 1292 bis zu seinem Tod 1298 Erzbischof von Genua) verfasste Sammlung von ursprünglich 182 Traktaten zu Kirchenfesten und vor allem Heiligenlegenden, Lebensgeschichten Heiliger in lateinischer Sprache. Er schuf damit das populärste und am weitesten verbreitete religiöse Volksbuch des Mittelalters.

Inhaltsverzeichnis

Werk

Jacobus de Voragine ordnete den Stoff in seinem Werk nach dem Kirchenjahr. Den großen Festen – Weihnachten, Epiphanie, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten – widmete er ausführliche eigene Darstellungen und erklärte dazu die Bedeutung der kirchlichen Jahreszeiten und liturgischer Bräuche. So konnte dieses Buch ebenso als Anleitung zur Besinnung an Festtagen wie als tägliche erbauliche Lektüre dienen.

Gleich nach ihrem Erscheinen trat diese Legendensammlung einen einzigartigen Siegeszug durch das ganze Abendland an. Schon 1282 ist eine Handschrift in Deutschland nachweisbar. Jacobus' Sammlung wurde in viele Sprachen übersetzt und oft durch lokale Legenden erweitert, womit sie fast auf das Doppelte ihres ursprünglichen Umfangs anwuchs. Wahrscheinlich war das Werk zu seiner Zeit verbreiteter als die Bibel.

Ziel der Legenden

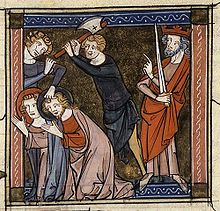

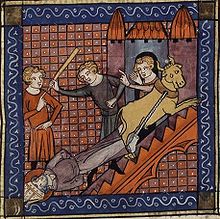

Martyrium des Heiligen Saturninus von Toulouse. Darstellung aus der französischen Übersetzung der Legenda aurea des Jean de Vignay, 14. Jahrhunderts

Martyrium des Heiligen Saturninus von Toulouse. Darstellung aus der französischen Übersetzung der Legenda aurea des Jean de Vignay, 14. Jahrhunderts

Den Legenden geht es einerseits um das Unterhalten, wie man an Beispielen von ungezügelter Fabulierkunst und Sensationshascherei sieht, die dem gewöhnlichen Unterhaltungsbedürfnis diente. Das gilt beispielsweise für die Texte, in denen Folterungen und andere Grausamkeiten in allen Einzelheiten beschrieben wurden.

Andererseits werden die Erzählungen in den Rahmen des Kirchenjahres und seiner Feiertage eingebaut. Das verbindet die Toten mit den Lebenden innerhalb der Kirche. Die Heiligen werden als vorbildhaft dargestellt, sie haben das ewige Heil bereits in ihrer irdischen Existenz gesehen. Wie zuvor heidnische Sagen, so erklären die von Jacobus gesammelten Legenden oft Bräuche und religiöse Vorstellungen auf eine allgemeinverständliche Art.

Die Darstellung des Übernatürlichen gibt der Überzeugung Ausdruck, dass der Mensch nicht Herr der Welt und seines Lebens ist, und dass die Welt und das Leben ihren Grund und ihre Grenzen in Mächten haben, die außerhalb dessen liegen, was der Mensch berechnen und kontrollieren kann.

Dazu gehört auch, dass die Legenden die Angst vor dem Teufel schüren, z. B. als Verführer in der Gestalt einer schönen Frau. Sie fordern die Unterwerfung unter die Institutionen christlicher Verkündigung; sie vertiefen das Schuld- und Sündenbewusstsein des Einzelnen; sie verteufeln die Leiblichkeit des Menschen und alle sozialen Beziehungen, die sich dem unmittelbaren Zugriff kirchlicher Machtträger entziehen; sie wecken das Bedürfnis nach religiös motivierter Askese, ja sogar Selbstzerstörung; sie vertiefen den Glauben an die Lösung menschlicher Probleme durch den Beistand der Heiligen; zeigen die menschliche Not, wenn rationale Problembewältigung scheitert und sie bauen Feindbilder auf, z. B. die Heiden, die Juden und die Reichen und Mächtigen.

Historische Kritik

Die katholische Legende will erklären, belehren und erziehen. Sie will den Glauben an Christus festigen und die Verehrung der Heiligen (u. a. als „Nothelfer“) fördern. Dabei spielt die Frage nach der geschichtlichen Wirklichkeit des Berichteten keine vorrangige Rolle. Die Erwähnung von Namen, Orten und Daten bildet in erster Linie den erzählerischen Rahmen, in den die religiöse Thematik eingebettet ist.

Für seine Sammlung hat Jacobus eine Fülle von Material zusammengetragen. An vielen Stellen seines Werkes nennt er seine Quellen, beispielsweise die Kirchenväter Augustinus und Hieronymus und andere große Namen. Manchmal werden verschiedene Versionen desselben Geschehens mitgeteilt; manchmal gibt der Autor auch zu erkennen, dass er seine Quellen nicht für glaubwürdig hält. Er bemüht sich auch, Unstimmigkeiten und Widersprüche zu bereinigen, oder äußert Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner eigenen Darstellung. Dennoch handelt es sich um keine empirische biografische Forschung im modernen Sinne.

Rezeption

Die Legenden des Jacobus waren über viele Jahrhunderte die wichtigste Quelle der Heiligenverehrung, weit mehr noch als die Bibel selbst, und auch die für die Ikonographie wichtigen Heiligenattribute leiten sich vorrangig aus der legenda aurea ab.

Textausgaben

- Jacobus de Voragine – Legenda aurea, Deutsch von Richard Benz, Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena, Volksausgabe 1925, Erster Band, 1.078 Gr. schwer, gedruckt in der Offizin E. Haberland in Leipzig, Druckanordnung, Initialen, Titel und Einband von Richard Benz

- Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine, aus dem Lat. übers. von Richard Benz, Gütersloher Verlagshaus, 14. Aufl., 2004, ISBN 3-579-02560-0 (Buch nicht in Fraktur gesetzt!)

- Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Lateinisch-Deutsch. Hrsg. und übersetzt von Rainer Nickel. 2. Aufl. Stuttgart 1988, ISBN 3-15-008464-4 (sehr stark gekürzte Auswahl)

- Jacobus de Voragine: Legenda Aurea – Die Heiligenlegenden des Mittelalters, Hrsg., aus dem Lat. übers. und mit div. Anhängen versehen von Matthias Hackemann, Köln 2008, ISBN 3-86647-284-6.

- Iacopo da Varazze: Legenda aurea, hrsg. von Giovanni Paolo Maggioni, Firenze 1998.

- Jacobus de Voragine: Legenda aurea, hrsg. von Th. Graesse 1890, Neudruck Osnabrück 1969.

Weblinks

Commons: Legenda Aurea – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien

Commons: Legenda Aurea – Album mit Bildern und/oder Videos und Audiodateien- vdIb (enthält Digitalisate mehrerer Ausgaben)

- Legenda aurea. - Köln : Johann Koelhoff d. Ä., 1479. Digitalisierte Ausgabe

- Legenda aurea. - Köln : Johann Koelhoff, 1490. Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

- Digitalisat der Ausgabe Straßburg 1482

- Text in englischer Übersetzung von William Caxton (1. Ed. 1483, Temple Classics hg. F. S. Ellis, 1. A. Edinburgh: T. & A. Constable LTD. University Press 1900)

- Ökumenisches Heiligenlexikon mit Legenden-Texten in der deutschen Übersetzung von Richard Benz

- Mittelalter-Seite mit Textbeispielen

Kategorien:- Volksbuch

- Literarisches Werk

- Legende

- Literatur (13. Jahrhundert)

- Literatur (Latein)

- Hagiographie

Wikimedia Foundation.