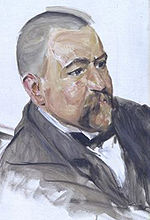

- Richard Reinhard Emil Schorr

-

Entdeckte Asteroiden: 2 (869) Mellena 9. Mai 1917 (1240) Centenaria 5. Februar 1932 Richard Reinhard Emil Schorr (* 20. August 1867 in Kassel; † 21. September 1951 in Bad Gastein, Österreich) war ein deutscher Astronom.

Schorr studierte an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie an der Technischen Universität München und erhielt anschließend im Jahr 1889 eine Anstellung als Assistent in der Redaktion der Astronomischen Nachrichten in Kiel. Nach zwei Jahren wechselte er als Assistent zunächst an die Volkssternwarte Karlsruhe, etwas später dann an das Astronomische Rechen-Institut in Berlin, das noch Teil der Berliner Sternwarte war.

Der damalige Direktor der Hamburger Sternwarte, George Rümker, holte Schorr 1892 als Observator nach Hamburg. Rümker, der zu jener Zeit gerade den Umzug des Observatoriums nach Hamburg-Bergedorf begonnen hatte, litt jahrelang an einem schweren Gichtleiden und starb 1900, so dass Schorr den Umzug fort- und zu Ende führen musste. Auch Verwaltungsdinge wurde in Vertretung durch Schorr erledigt, so dass die Sternwarte Ende des 19. Jahrhunderts faktisch durch ihn geleitet wurde.

Offiziell wurde Richard Schorr 1902 zum Direktor der Sternwarte Hamburg-Bergedorf ernannt, wo er unter anderem zwei Asteroiden entdeckte. 1919 wurde er als ordentlicher Professor an die Universität Hamburg berufen.

Schorrs astronomisches Interesse galt hauptsächlich der Astrometrie. Er initiierte mehrere große Sternkatalogprogramme an der Hamburger Sternwarte:

- 1921, Zweiter Katalog der Astronomischen Gesellschaft, veröffentlicht ab 1951

- 1922, Carl Rümkers Hamburger Sternverzeichnis 1845.0

- 1923, Geschichte des Fixsternhimmels

- 1926, Das Zweite Hamburger Sternverzeichnis zur Annäherung des Kleinplaneten Eros

Ein zweites Interessengebiet waren Sonnenfinsternisereignisse. Schorr stattete mehrere Expeditionen zu totalen Sonnenfinsternissen aus:

- 1905 in Algerien, Standort Souk Ahras

- 1907 in Zentralasien, Standort Dschisak

- 1912 in die Lüneburger Heide (ringförmige Sonnenfinsternis)

- 1914 auf die Krim, abgebrochen wegen des Ausbruchs des ersten Weltkrieges

- 1923 nach Mexiko, Standort Passaje

- 1925 auf den Atlantik, mit dem Hapag-Dampfer Liguria

- 1927 nach Schweden, Standort Jokkmokk

- 1929 auf die Philippinen, Standort Cebu

Schorr gelang es auch, den Astro-Optiker Bernhard Schmidt an die Hamburger Sternwarte zu holen und ihm einen Freiraum für die Entwicklung neuer Teleskoptechniken zu gewähren. Schmidt erfand dabei das Schmidt-Teleskop.

In Anerkennung seiner Arbeit wurde nach ihm der Asteroid (1235) Schorria benannt; Seine Ehefrau war Namensgeberin für den Asteroiden (725) Amanda.

Als die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernahmen, war Schorr Dekan der Universität Hamburg und 65 Jahre alt und musste seine Funktionen aufgeben.

Als seinen Nachfolger an der Sternwarte wünschte sich Schorr den in den USA arbeitenden Walter Baade, der nach langem Zögern absagte. Als Ersatz für Baade sorgte Schorr dafür, Otto Heckmann gegen den Widerstand des NS-Dozentenbundes an die Sternwarte zu holen, der 1941 seine Nachfolge antrat.

Quellen

Literatur

- J. Schramm, Sterne über Hamburg - Die Geschichte der Astronomie in Hamburg, 2. überarbeite und erweiterte Auflage, Kultur- & Geschichtskontor, Hamburg 2010, ISBN 978-3-9811271-8-8

Wikimedia Foundation.