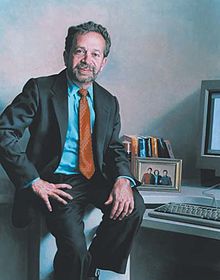

- Robert B. Reich

-

Robert Bernard Reich (* 24. Juni 1946 in Scranton, Pennsylvania) ist Professor für öffentliche Politik an der University of California, Berkeley. Er war von 1993 bis 1997 US-Arbeitsminister unter Präsident Bill Clinton.

Reich studierte Jura in Yale und machte nach Abschluss seines Studiums Karriere im US-Justizministerium. Er lehrte einige Jahre in Harvard, bevor er Bill Clintons Chefberater in wirtschaftspolitischen Fragen wurde. Nach Clintons Wahlsieg leitete er ab 1992 das Arbeitsministerium. Reich setzte sich für Programme zur Armutsbekämpfung und für Ausbildungsinitiativen ein. Am Ende der ersten Amtszeit Clintons schied Reich aus dem Kabinett aus. Heute lehrt er öffentliche Politik an der Goldman School of Public Policy der University of California in Berkeley.

In seinem Werk Supercapitalism stellte Reich fest, im vorherrschenden Wirtschaftssystem würden Personen als Verbraucher und Anleger zunehmend mehr Macht erhalten, als Arbeitnehmer und Bürger jedoch immer weniger. Ein Primat der Ökonomie über die Politik untergrabe die Demokratie. Reich stellte dem eine Forderung nach dem Primat der Politik entgegen. [1]

Reich begründet seine Auffassung mit dem Paradox des Superkapitalismus. Dieses besagt: Die Bürger in den Industrieländern und immer mehr Menschen in Schwellenländern profitieren als Verbraucher und Anleger von der Globalisierung und Liberalisierung der Märkte, als Bürger ihrer Staaten lehnen sie jedoch deren negative Folgen weitgehend ab. Als Konsumenten suchen sie nach den besten Preisen, als Bürger beklagen sie jedoch das Aussterben der kleinen Quartierläden und die schlechten Arbeitsbedingungen in den Supermärkten. Als Anleger erwarten sie hohe Renditen, als Bürger verurteilen sie jedoch die Manager, die aus Renditegründen Arbeitsstellen kürzen. Für Reich ist die Bilanz dieser Ambivalenz eindeutig: Die Anleger und Konsumenten sind die Gewinner der Globalisierung. Ihre Auswahlmöglichkeiten nehmen laufend zu. Die Bürger hingegen sind immer öfter die Verlierer: Die Löhne nehmen ab, die Arbeitsunsicherheit nimmt zu und ebenso die gesellschaftliche Ungleichheit.

Der Vorzug von Robert Reichs Superkapitalismus-Konzept liegt darin, dass es nicht zu unsachlicher System- oder Kapitalismuskritik verleitet, denn neoliberal sind in dieser Betrachtungsweise nicht Systeme, sondern Personen, die als Investoren und Konsumenten handeln. Der Nachteil des Konzepts liegt in seiner polarisierenden Gegenüberstellung des Konsumenten und Staatsbürgers. In der Realität ist demgegenüber just für globale Herausforderungen wie zum Beispiel die Klimaerwärmung kennzeichnend, dass sie nur mit gemischten politischen und ökonomischen Strategien zu bewältigen sind: Die Reduktion der CO2-Emissionen beispielsweise erfordert sowohl ein Engagement des Bürgers (z.B. bei der Wahl des Gesetzgebers) als auch des Verbrauchers (z.B. durch klimabewussten Konsum oder freiwillige Kompensation von Emissionen).

Veröffentlichungen

- The Work of Nations. 1991

- Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der nationalen Ökonomie. Ullstein, Frankfurt/Berlin 1993, ISBN 3-550-06824-7; Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 1996, ISBN 3-596-12833-1

- Locked in the Cabinet. 1997

- Goodbye, Mr. President. Aus dem Tagebuch eines Clinton-Ministers. List, München 1998, ISBN 3-471-78563-9; Econ & List, München 1999, ISBN 3-612-26621-7

- The Future of Success. 2000

- The future of success. Wie wir morgen arbeiten werden. Piper, München/Zürich 2000, ISBN 3-492-04359-3; ebd. 2004, ISBN 3-492-24019-4

- Supercapitalism. 2007

- Superkapitalismus. Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt. Campus-Verlag, Frankfurt New York 2008, ISBN 978-3-593-38567-9

- Nachbeben -- Amerika am Wendepunkt 2010

- Nachbeben -- Amerika am Wendepunkt Campus-Verlag, Frankfurt New York 2010, ISBN 978-3-593-39247-9

Weblinks

- Literatur von und über Robert B. Reich im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Website von Robert Reich

- Robert Reich beim Perlentaucher

- Robert Reich: „Wir sind einen Teufelspakt eingegangen“, Interview von Katja Gloger auf stern.de, 19. Januar 2008

Einzelnachweise

- The Work of Nations. 1991

Wikimedia Foundation.