- Brechweinstein

-

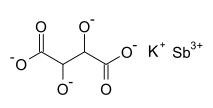

Strukturformel

Allgemeines Name Kaliumantimonyltartrat Andere Namen Brechweinstein, Kaliumantimon(III)-oxidtartrat, Antimonylkaliumtartrat, Tartarus stibiatus

Summenformel C4H2KO6Sb CAS-Nummer 6535-15-5 Kurzbeschreibung farbloser, kristalliner Feststoff Eigenschaften Molare Masse 306,9 g·mol−1 (wasserfrei) Aggregatzustand fest

Dichte 2,6 g·cm−3 [1]

Schmelzpunkt 100 °C (Wasserabgabe)[1]

Löslichkeit löslich in Wasser: 55 g·l−1, unlöslich in Ethanol [1]

Sicherheitshinweise Gefahrstoffkennzeichnung aus RL 67/548/EWG, Anh. I [2]

Gesundheits-

schädlichUmwelt-

gefährlich(Xn) (N) R- und S-Sätze R: 20/22-51/53 S: (2)-61 MAK nicht festgelegt, da krebserzeugend [1]

WGK 3 – stark wassergefährdend [1] Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Kaliumantimonyltartrat, auch Brechweinstein, ist eine gesundheitsschädliche, namentlich brechenerregend wirkende chemische Verbindung. Sie wird durch Sättigen von gereinigtem Weinstein mit Antimonoxid erhalten und bildet farblose, durchsichtige, glänzende Kristalle, die an der Luft bald undurchsichtig und weiß werden. Es ist ein Salz der Weinsäure

Verwendung

Kaliumantimonyltartrat wurde früher in Dosen von 20–30 mg als Brechmittel verabreicht (ruft ca. 10 min nach Einnahme Übelkeit und Erbrechen hervor).

Eine bekannte Arznei war ein auf Basis von Kaliumantimonyltartrat zubereiteter Brechwein (aqua benedicta rulandi oder Rulandswasser), der sich bis ins 19. Jahrhundert in Arzneimittelbüchern fand.[3][4]

In der Textil- und Leder-Industrie wird Brechweinstein als Beizmittel gebraucht.

Quellen

- ↑ a b c d e Eintrag zu Kaliumantimonyltartrat in der GESTIS-Stoffdatenbank des BGIA, abgerufen am 24.8.2007 (JavaScript erforderlich)

- ↑ Nicht explizit in RL 67/548/EWG, Anh. I gelistet, fällt aber dort mit der angegebenen Kennzeichnung unter den Sammelbegriff „Antimonverbindungen“; Eintrag in der GESTIS-Stoffdatenbank des BGIA, abgerufen am 31. März 2009 (JavaScript erforderlich)

- ↑ Robley Dunglison. Medical lexicon: A Dictionary of Medical Science. Philadelphia, Blanchard & Lea 1856, S. 906.

- ↑ Louis Posner. Handbuch der klinischen Arzneimittellehre. Berlin, Hirschwald 1866, S. 517.

Dieser Artikel basiert auf einem gemeinfreien Text („public domain“) aus Meyers Konversations-Lexikon, 4. Auflage von 1888–1890. Bitte entferne diesen Hinweis nur, wenn Du den Artikel so weit überarbeitet oder neu geschrieben hast, dass der Text den aktuellen Wissensstand zu diesem Thema widerspiegelt und dies mit Quellen belegt ist, wenn der Artikel heutigen sprachlichen Anforderungen genügt und wenn er keine Wertungen enthält, die den Wikipedia-Grundsatz des neutralen Standpunkts verletzen.

Wikimedia Foundation.