- Himmelsfürster Erbstolln

-

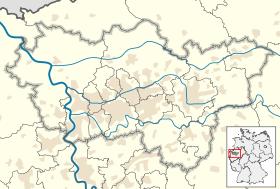

Himmelsfürster Erbstolln Andere Namen Himmelsfürster Erbstollen Abbau von Steinkohle Abbautechnik Stollenbau Betriebsbeginn 1804 Betriebsende 1831 Nachfolgenutzung Zeche Vereinigte Himmelsfürster Erbstollen Geografische Lage Koordinaten 51° 24′ 27″ N, 7° 4′ 58″ O51.4073637.0828Koordinaten: 51° 24′ 27″ N, 7° 4′ 58″ O Lage Himmelsfürster ErbstollnGemarkung Essen-Überruhr Gemeinde Essen Bundesland Nordrhein-Westfalen Staat Deutschland Revier Ruhrrevier Der Himmelsfürster Erbstolln, auch Himmelsfürster Erbstollen, ist ein ehemaliger Erbstollen in Essen-Überruhr-Holthausen. Der Himmelsfürster Erbstollen war der tiefste Erbstollen in der Grafschaft Mark. Er war bei einer Teufe von +75 Metern NN angelegt. Der Stollen sollte zunächst auf der östlichen Seite der Ruhrhalbinsel in Essen-Burgaltendorf angesetzt werden, dieses Vorhaben wurde aber gestoppt.

Geschichte

Bei einer Befahrung der Grube Wilhelmine am 15. Juli des Jahres 1784 durch den Freiherrn vom Stein äußerte sich dieser wie folgt:

„Der Himmelsfürster Stollen, ... stehet jetzt still, und es wird mit einem Bohrloch untersucht, ob in der Sohle noch mehrere Flöze liegen. ...“

Am 7. Mai des Jahres 1787 wurde das Erbstollenrecht auf einen Stollen verliehen. Dieser Stollen sollte vom Stollen Getreue Freundschaft in südlicher Richtung aufgefahren werden. Der Ansatzpunkt des Stollens befand sich nördlich der heutigen Straße Charlottenberg. In diesem Bereich verließ zu der damaligen Zeit die Ruhr die Grafschaft Mark. Allerdings wurde der Stollen dann nicht an dieser Seite angesetzt. Der neue Stollen wurde auf der westlichen Seite der Ruhrhalbinsel aufgefahren. Dazu wurde der Stollen bei einem noch tieferen Niveau als der zunächst geplante Stollen angesetzt. Es ist auch möglich, dass das Erbstollenrecht des zuvor geplanten Stollens auf der östlichen Seite auf den auf der westlichen Seite angesetzten Stollen übertragen wurde. Bereits vor dem Jahr 1804 wurde der Erbstollen in östlicher Richtung aufgefahren.

Das Stollenmundloch befand sich in Oberruhr etwa 250 Meter nördlich von der Rahmanns Mühle. Heute befindet sich in dem Bereich das Haus Langenberger Straße 719. In den Jahren 1804 und 1809 wurde der Stollen nachweislich weiter vorgetrieben. Im Jahr 1814 wurde der märkische Bereich erreicht, der Stollen wurde weiter in Richtung Osten vorgetrieben. Außerdem wurde in diesem Jahr Abbau betrieben. In den Jahren 1817 und 1820 wurde am Schacht Vorwärts abgebaut. Am 27. März des Jahres 1827 erneute Verleihung des Erbstollenrechtes, außerdem wurde ein Längenfeld verliehen. In selben Jahr wurde ein 650 Lachter langer Schiebeweg zur Ruhr erstellt. Im Jahr 1830 war Schacht Hoffnung in Förderung, das Fördervermögen lag bei 24.500 preußischen Tonnen pro Jahr. In diesem Jahr wurde der Pferdeeisenbahnbetrieb auf der Deilbachbahn eröffnet, die Bahn reichte bis nach Nierenhof. Im Jahr 1831 wurde der Erbstollen zunächst weiter aufgefahren und am 1. und 2. Dezember desselben Jahres kam es mit weiteren Zechen zur Konsolidation zur Zeche Vereinigte Himmelsfürster Erbstollen.

Literatur

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. 3. Auflage, Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9

Weblinks

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Himmelsfürster Erbstollen (abgerufen am 7. April 2011)

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Historische Karte um 1840 (abgerufen am 7. April 2011)

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Karte der Situation um 2000 (abgerufen am 7. April 2011)

Wikimedia Foundation.