- Invalidentransport

-

Invalidentransport war eine nationalsozialistische Tarnbezeichnung für Deportationen zu Tötungsstätten im Deutschen Reich, welche den eigentlichen Zweck der Transporte verschleiern sollte. Diese Transporte waren Teil der Aktion 14f13, einer breit angelegten NS-Aktion zur Vernichtung psychisch gestörter Menschen und körperlich Kranker im ganzen Reich.

Am Beispiel des KZ Dachau

Himmler befahl im Frühjahr 1941, die KZ miteinzubeziehen.[1] Daraufhin kamen Gutachter in die Konzentrationslager, um KZ-Häftlinge zu begutachten und zu selektieren.

Das KZ Dachau war das erste KZ der SS und damit Musterlager für weitere KZ. In den späteren Jahren gab es im Lager Dachau neben den Wohn- und Arbeitsbaracken auch zwei Baracken (Nr. 20 und Nr. 27), die Invalidenblock genannt wurde. In diese Baracke wurden kranke und geschwächte Häftlinge verlegt, die von der SS als arbeitsunfähig eingestuft wurden. Von Zeit zu Zeit brachten sogenannte „Invalidentransporte“ die betroffenen Häftlinge aus dem KZ, jedoch nicht in eine Heilanstalt, sondern beispielsweise in die NS-Tötungsanstalt Hartheim. [2]

Himmler hatte mit der Leitung der Aktion T4 vereinbart, eine vorbestimmte Quote an KZ-Häftlingen auszusondern, und ließ schrittweise große Selektionen durchführen. Die Quote betrug ca. 20 Prozent der jeweiligen KZ-Insassen: für Dachau, Ravensbrück und Buchenwald je 2.000 Häftlinge, für Groß-Rosen 1.000.[3]

Lagerintern übte die SS Propaganda aus und teilte den Häftlingen mit, sie würden in ein „Häftlings-Sanatorium“ kommen. Die Ärztekommission würde invalide, auch stark geschwächte Häftlinge begutachten, um sie in Lager mit leichterer Häftlingsarbeit zu überstellen oder gar zu entlassen. Viele Häftlinge glaubten dies, mehrfach kam es zu Fällen, bei denen sich der Großteil freiwillig meldete.

In den Aufzeichnungen des Häftlings Kasak spiegelt sich dies wider: „Die Vorgehensweise der Kommission ist sehr merkwürdig und bisher nie dagewesen. Wenn das eine Änderung des Windes draußen bedeutet, dann beginnt dieser Wind hübsch scharf aus einer anderen Richtung als bisher zu wehen. So schrie zum Beispiel Lagerführer Hoffmann zufällig einen Häftling an, daß er verschwinden solle, daß er kein Invalide sei, aber einer der Zivilisten sagte dann entschieden: 'Abwarten. Darüber werde einzig ich als Arzt entscheiden und niemand anders'.“[4]

Nach einigen Transporten bemerkten Häftlinge, dass die Kleidung wieder ins Lager zurückkam. Auch traf Häftlingspost ein, Briefe die berichteten, dass die ehemaligen Mithäftlinge verstorben waren. Sie mutmaßten nun, dass die Deportierten in einem anderen Lager vermutlich exekutiert wurden.

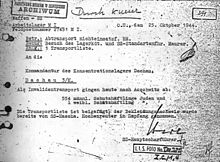

Später führten nicht mehr die Gutachter die Selektionen durch, sondern die SS-Lagerärzte. Hatten die Gutachter noch Fragebögen auszufüllen, so wurden von den SS-Lagerärzten nur noch Verzeichnis-Listen der Häftlinge angefertigt. Aus Dachau ging der letzte „Invalidentransport“ mit 1.400 Häftlingen am 21. Dezember 1944 nach Bergen Belsen.[5]

Einzelnachweise

- ↑ Aussage Viktor Brack, Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. (Hrsg.) Alexander Mitscherlich und Fred Mielke. Frankfurt am Main, 1960. S.213 f.

- ↑ Stanislav Zámečník: (Hrsg. Comité International de Dachau): Das war Dachau. Luxemburg, 2002, ISBN 2-87996-948-4. S.212-225.

- ↑ Zámečník: S.214. Vgl. Briefe von Dr. Mennecke

- ↑ Karel Kasak, Aufzeichnungen, S.185 f. In: Almanach Dachau, Kytice udalosti a vzpominek. Praha 1946.

- ↑ Dachauer Archiv, DA-1044.

Literatur

- Stanislav Zámečník: Das war Dachau. Stiftung Comité International de Dachau, Luxemburg, 2002, ISBN 2-87996-948-4.

Wikimedia Foundation.