- Kulturlandschaftspfad Creglingen

-

Der Kulturlandschaftspfad Creglingen führt über 2,4 km durch steiles von Menschenhand geschaffenes Gelände, in dem früher vor allem Weinbau, Weide und Ackerbau betrieben wurde. Er beginnt oberhalb der Creglinger Touristeninformation an der Straße nach Bad Mergentheim und führt etwa 50 Meter hoch über die Landschaft. Man braucht zwei Stunden, um den Rundweg zu wandern.

Geschichte / Beschreibung

Der Weg wurde im April 2004 eingeweiht. Er zeigt auf über zehn Infotafeln, wie jeder Quadratmeter Land für die Produktion von Ernährung genutzt wurde. Dafür wurden Steinmauern und Steinriegel geschaffen.

Natur und Kultur in bester Eintracht

Wenn man an einem Hang spazieren geht, denkt man, das sei Natur. Aber der Hang am Weinberg ist vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft. Generationen von Creglinger Bauern, vor allem die Weingärtner ("Wengerter" oder "Häcker" genannt), haben ihre Spuren hinterlassen.

„Rund acht Jahrhunderte war der Weg Weinberg oder "Hackland" (Kartoffeln, Rüben usw.) dann Obstwiese oder Wiese. … Viele Grundstücke sind zum "Pflegefall" geworden. … Ein schönes Landschaftsbild wird entweder durch eine (landwirtschaftliche) Bewirtschaftung erhalten oder muss "gepflegt" werden. … Es muss hier erhalten werden, wo es noch schön ist. “

– Info-Tafel "Natur und Kultur in bester Eintracht" am Kulturlandschaftspfad

Erinnerungen an alte Zeiten

In früheren Zeiten ging die ganze Familie in den Weinberg. Wenn der Schnee weg war, mussten Mauern repariert werden. Abgeschwemmte Erde trug man in Körben auf dem Rücken wieder nach oben. Im Frühjahr mussten Pfähle in den Boden gesteckt, Reben angebunden und geschnitten werden. Im Sommer wurde das Unkraut gehackt, der Boden aufgelockert und Schwefel- und Kupfervitriolbrühe gegen Schädlinge gespritzt. Hagel oder Frost konnten das Werk der Menschen ganz plötzlich zerstören. Im Oktober wurde der Wein geerntet ("Weinlese") - dann war Leben im Weinberg, früher mit Kuhfuhrwerken. Danach wurden die Reben losgebunden, auf die Erde gelegt und mit Mist und Steinen gegen Frost abgedeckt. In den Jahren um 1930 begann der Niedergang des Weinbaus. Schädlinge, wie die Reblaus, waren eine Ursache, aber man konnte Wein anderswo auch einfacher erzeugen. Die Wengerter mussten sich ihr Auskommen in der Landwirtschaft oder der Industrie suchen. Manche wanderten sogar aus.[1]

Bauwerke aus Steinen

Die Trockensteinmauern am Rande des Weges sind aus Muschelkalk, der 230 Millionen Jahre alt ist. Die Steine konnten an manchen Stellen in der Landschaft gebrochen und behauen werden. Dann wurden sie an die Stelle gefahren und zu kleinen Kunstwerken aufgesetzt. Sie hielten ohne Mörtel. Manche der Mauern an diesem Pfad sind mehrere hundert Jahre alt. Hinter der sichtbaren Mauer ist das "Hintergemäuer" aus kleinen Steinen wichtig. Dadurch wurde das Wasser abgeleitet, so dass die Mauer nicht durch den Frost im Winter gesprengt werden konnte.[2]

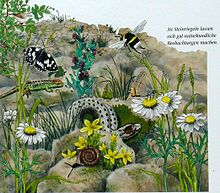

Steinriegel

Ein Haufen toter Steine - so sieht ein Steinriegel auf den ersten Blick aus. Aber ist ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen: Spinnen, Asseln, Eidechsen, Feuersalamander, Schlingnattern und Blindschleichen sowie Flechten, Moose, Gräser und Dickblattgewächse (Mauerpfeffer). An den Steinriegelrändern wachsen auch Brombeeren, Berberitze und Schwalbenwurz sowie einheimische Singvögel, z.B. der Neuntöter.[3]

Landschaftspflege in der Kulturlandschaft

Die Grundstücke entlang des Kulturlandschaftspfades werden einmal im Jahr gemäht. Dann wird auch Gebüsch und wild gewachsene kleine Bäume entfernt. Sonst würde der Hang und das ganze Taubertal allmählich zuwachsen und ein Wald werden. Nach Möglichkeit werden beim Mähen kleine Inseln ausgespart. Insekten überwintern in den Stängeln der Pflanzen und Rebhühner und Hasen haben Deckung. Aber: die Landschaft soll offen bleiben. Deshalb geben die Stadt, der Kreis und das Land Geld für die Landschaftspflege aus.[4]

Steinriegel aus Millionen von Steinen

In einem Steinriegel, der 250 Meter lang, 15 Meter breit und an der höchsten Stelle drei Meter hoch ist, liegen in 10.000 m³ grob geschätzt 60 Millionen Steine. Im Innern des Steinriegels befindet sich ein "Erdkern", an dem man erkennen kann, dass die ursprüngliche Höhe des Bodens nicht gleich geblieben ist, sondern abgenommen hat - durch das Heraussammeln der Steine und durch Bodenerosion.[5]

Landschaft im Taubertal

Eine Landschaft wie im Bilderbuch sieht man von der Höhe des Landschaftspfades aus. "Die ideale Landschaft für Tiere, Pflanzen und Wanderer" steht auf der Info-Tafel. Heckenzüge verlaufen durch die Landschaft, alten den Wind ab, prägen die Landschaft, verhindern eine allzu starke Abschwemmung des Bodens ins Tal. Vögel, Rehe, Hasen und andere Tiere fühlen sich hier wohl, weil sie schnell von einem Waldrand zum andern kommen können und wieder Deckung haben (Landschaftsvernetzung). Entlang des Gewässers ist ein Ufersaum zu sehen, der Bach und Fluss sind gewunden, wie die Natur sie schuf. Die Fließgeschwindigkeit wird dadurch begrenzt.[6]

Kulturlandschaft wandelt sich

„Wiesengrundstücke, die mit Traktor, Balkenmäher und Freischneider freigehalten werden, der etzte Weinberg hier am Hang, zwei Obstwiesengrundstücke und nun der Wald - hier kann man auf engstem Raum alle Nutzungsformen sehen, die diese Landschaft prägen.“

– Info-Tafel "Vom Wandel der Kulturlandschaft" am Kulturlandschaftspfad

Wein wächst im Weinberg des Kulturlandschaftspfades, dahinter eine Trockensteinmauer. Gleich daneben wird eine Obstwiese gepflegt. Ein paar Meter weiter ist ein Wald aufgeforstet worden, und natürliches Gehölz hat sich angesiedelt.[7]

Schafe auf der Weide

Oberhalb des Wanderweges kommt man auf eine frei Fläche auf der Bergkuppe. Bis 1940 weideten hier noch Schafe und Ziegen. Nachdem die Tiere nicht mehr das frische Grün abknabbern, breitet sich hier Ödland aus. Aber den Sommer über blüht es auf der ganzen Fläche. An einigen Stellen kann man fast zugeschüttete Gruben erkennen: Das sind Steinbrüche, aus denen die Steine für die Trockensteinmauern stammen.[8]

Hangkante oberhalb der Weinberge

Der Muschelkalkfels guckt durch die dünne Pflanzendecke des Heidestreifens oberhalb der Weinberge oder Schafweiden - bis 1940 weideten noch Schafe und Ziegen oberhalb des Taubertales. Damit sie nicht in den Weinbergen oder Feldern von den Früchten fraßen, mussten sie gehütet werden. Schlehe, Hartriegel, Haselsträucher wachsen an dieser Stelle heute. Wenn die Landschaft nicht gepflegt würde, gäbe es in 50 Jahren zusammenhängenden Wald, steht auf der Infotafel. Und dann würden keine Heidepflanzen, vor allem Karthäusernelke, mehr zu sehen sein. Holz und Steine werden von Landwirten auf diesem mageren Boden manchmal gelagert. Das schadet der Landschaft nicht. Wenn aber Sägemehl, Dung und andere Abfälle abgeladen werden, fangen Brennesseln und Brombeeren in der Sonne an zu wuchern.[9]

Wildrosen

Auf der Heidefläche oberhalb des Taubertales gedeihen auf dem Heidestreifen des kargen trockenen Kalksteinbodens wilde Rosen. Besonders sind es die Weinrose, die Bibernellrose und die Hundsrose.[10]

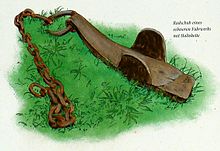

Mühsal mit Fuhrwerken auf steilen Wegen

Der Rückweg von der Hangkante oberhalb des Weinberges an den Ausgangspunkt des Kulturlandschaftspfades führt über einen früher vielbefahrenden Weg von der Tauberbrücke zu den Feldern an der Hangkante. Der Weg nach oben war beschwerlich für die Fuhrwerke. Aber abwärts war der Weg keineswegs leichter. Der Wagen musste am unkontrollierten Abwärtsrollen gehindert werden, damit er nicht auf die Zugtiere stieß. Bremsen gab es nicht, und deshalb musste man mit einem Holz die Räder blockieren oder einen Radschuh unterlegen. Dann konnten sich die Räder nicht drehen - und die Tiere mussten den Wagen wie auf Skiern auch nach unten ziehen. Wenn man heute motorisiert den Weg nach oben oder nach unten fährt, ahnt man kaum, welche Schinderei das früher war. [11]

Einzelnachweise

- ↑ Info-Tafel "Ein alter Creglinger berichtet" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Viel Steine gab's …" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Lebensraum Steinriegel" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Landschaftspflege sichert die Kulturlandschaft" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "60 Millionen Steine" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Viel Landschaft …" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Vom Wandel der Kulturlandschaft" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Wo einst Schafe weideten …" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Der Hangkante entlang …" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Schmerzlich an den Stoff der Hose …" am Kulturlandschaftspfad

- ↑ Info-Tafel "Auf alten Wegen" am Kulturlandschaftspfad

Weitere Kulturlandschaftspfade

Weblinks

Kategorien:- Creglingen

- Wanderweg (Baden-Württemberg)

- Lehrpfad

Wikimedia Foundation.