- Nixon-Schock

-

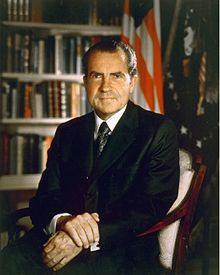

Zwei politische Entscheidungen der amerikanischen Regierung des Jahres 1971 über Veränderungen der amerikanischen Außenpolitik und der Wirtschafts- und Finanzpolitik[1] während der Regierungszeit von Präsident Richard Nixon wurden nach deren überraschenden Veröffentlichungen als Nixon-Schock bekannt.

Diese Entscheidungen führten zu weitreichenden Veränderungen im Verhältnis der Vereinigten Staaten zur Volksrepublik China sowie zur Republik China/Taiwan und lösten das Weltwährungssystem von Bretton Woods mit seinen festen Wechselkursen auf. Die Folgen hatten wirtschaftliche Auswirkungen auf alle Leitwährungen und führten politisch zu grundlegenden Veränderungen in den Verhältnissen der Vereinigten Staaten von Amerika zur VR China ebenso wie zwischen der VR China zu Japan.

Inhaltsverzeichnis

Hintergrundinformationen

Verursacht durch die hohen Kosten des Vietnamkrieges und durch erhöhte staatliche Ausgaben war die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten zu Beginn der 1970er Jahre bis auf über 5 Prozent angestiegen.[1] Die US-Wirtschaft verzeichnete zum ersten Mal ein Zwillingsdefizit in Form eines Haushalts- und Leistungsbilanzdefizits. Das Jahr 1970 stellte einen wichtigen Wendepunkt für den Währungshandel des US-Dollars dar, da das Volumen der Geldmenge nicht mehr ausreichend durch Goldreserven, die sog. Golddeckung gesichert war. Das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit der amerikanischen Regierung schwand und es gab im Ausland Zweifel an der amerikanischen Budgetpolitik und an einem Ausgleich des Handelsdefizits. 1971 erhöhte die amerikanische Zentralbank die Geldmenge um 10 Prozent[2] zur Zahlung der militärischen Ausgaben des Vietnamkriegs und für Investitionen im Ausland.

Der Schock

Am 15. Juli 1971 verkündete Richard Nixon die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zur VR China und damit verbunden den Abbruch der Beziehungen zur Republik China (Taiwan). Dies geschah für die gesamte Weltöffentlichkeit überraschend, stellte es doch eine grundsätzliche Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik im Pazifik und gegenüber dem größten kommunistischen Regime dar. Besonders überraschend war diese Entwicklung für den engsten Verbündeten Japan, da die Entscheidung vor der Veröffentlichung nicht mit diplomatischen Stellen oder der japanischen Regierung angesprochen wurde. Die in den darauf folgenden Jahren durchgeführte Politik wird häufig als Ping-Pong-Diplomatie bezeichnet, da sie auch unter Zuhilfenahme des Tischtennissports zu einer Annäherung der beiden Staaten führte. Bemerkenswerterweise begann dieser Dialog ausgerechnet zur Tischtennis-Weltmeisterschaft in Nagoya (Japan).

Die zweite Entscheidung von besonderer Tragweite verkündete Richard Nixon in einer Rede an die Öffentlichkeit einen Monat später im amerikanischen Fernsehen und Radio am Sonntag, den 15. August 1971 abends. Dabei erklärte er eine Frist von 90 Tagen für die Fixierung von Löhnen und Preisen im Inland sowie die Verhängung eines Einfuhrzolls von 10 Prozent auf Importwaren. Die größte Auswirkung hatte die Aufhebung der Dollar-Konvertierbarkeit in Gold mit der Schließung des Gold-Fensters bei der amerikanischen Zentralbank, die das Ende des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse zur Folge hatte. Beide Ereignisse werden sowohl getrennt als auch gemeinsam allgemein als „Nixon-Schock“ bezeichnet, da sie ohne Absprachen mit anderen Nationen ausschließlich durch das Weiße Haus beschlossen und verkündet wurden.

Die drei Auswirkungsebenen

Die innerhalb von vier Wochen nacheinander veröffentlichten Beschlüsse des amerikanischen Präsidenten hatten auf drei Ebenen Auswirkungen. Innenpolitisch fanden sie große Begeisterung und ließen die Zustimmung der befragten Bürger zu den Maßnahmen bis auf 90 Prozent anschwellen.[3] 1972 wurde Richard Nixon zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt. Wirtschaftlich waren die Erfolge nur von kurzer Dauer, die Inflation stieg wieder an und die Arbeitslosenquote sank nicht im erhofften Maß. Bereits im Juni 1973 wurde wiederum eine Preisfestsetzung beschlossen, die allerdings nicht die vorher gezeigten Erfolge brachte.[3]

Außenpolitisch entstanden in Japan durch diese Neuorientierung in Richtung der VR China Zweifel an der Nachhaltigkeit der Sicherheitsinteressen Japans unter dem Schutzschild der Atommacht Amerika, die durch Nixon im Juli 1969 in Guam verkündet worden waren und unter dem Begriff Nixon-Doktrin bekannt sind, teilweise auch als Guam-Doktrin bekannt. Während in den ersten Jahren der Regierung Nixon der Kontakt zu Premierminister Satō Eisaku sehr offen schien und politische Erfolge[4] brachte, war für Japan möglicherweise der Zeitpunkt gekommen, seine Position in der Welt zu überdenken.[5] In den Folgejahren kam es immer wieder zu Konflikten in den diplomatischen Beziehungen zwischen Amerika und Japan in wirtschaftlicher Hinsicht ebenso wie auf der sicherheitspolitischen Ebene.

Im Verhältnis zur VR China brach eine neue Ära an, die Einladung und Richard Nixons Besuch in China 1972 wurde als erstes großes Zeichen der neuen Politik betrachtet. Hier zeigte sich Richard Nixon ganz anders als in der Zeit von 1969 und 1970, als er den Feind in Vietnam mit der Taktik des unberechenbaren Präsidenten einschüchtern wollte, bekannt als Madman-Theorie (engl.: „Madman theory").

Japans politische Richtungsänderungen

Unter dem japanischen Premierminister Satō hatten die USA und Japan eine deutliche Annäherung und Übereinstimmung erzielt, die jedoch mit der Änderung des amerikanisch-chinesischen Verhältnisses stark in Frage gestellt wurde. So wurde über alle politischen Fraktionen hinweg diskutiert, ob der Vertrag über gegenseitige Kooperation und Sicherheit zwischen Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika die Sicherheit Japans uneingeschränkt gewährleisten würde. Im Juli 1972 wurde Tanaka Kakuei neuer Premierminister Japans und blieb auch nach seinem Amtsrücktritt im Dezember 1974 lange Zeit einer der einflussreichsten Politiker des Landes. Außenpolitisch war die Tanaka-Ära geprägt von der Annäherung zur VR China. Japan suchte nach einer Neupositionierung im oftmals stark angespannten Verhältnis zur VR China und man war erkennbar bemüht, die japanisch-chinesische Beziehungen zu verbessern. Auf diese Weise wurde in einem ersten Schritt die Wiederaufnahme japanisch-chinesischer diplomatischer Beziehungen erzielt. Verhandlungen über einen Friedensvertrag wurden aufgenommen, die mit der gemeinsamen Erklärung (Joint Communique) des 29.September 1972 einen ersten großen Erfolg zeigten und die am 12. August 1978 in der Unterzeichnung des Friedensvertrag zwischen Japan und der Volksrepublik China kulminierten. Die lange Phase dazwischen war geprägt vom Versuch der chinesischen Regierung unter Führung von Mao Zedong, den Zwiespalt zwischen der VR China und der UdSSR auch auf die japanische Politik zu übertragen, dem letztlich erfolglosen Versuch der Neutralität Japans in dieser Frage und einem Seezwischenfall in der Nähe der Senkaku-Inseln, in dem es um die Territorialfrage dieser Insel ging – ein Konfliktherd, der auch heute noch anhält.

Nachwirkungen bis in die Gegenwart

Schon seit den 90er Jahren wird von vielen Ländern gefordert, dass auch die VR China ihre Landeswährung, den Renminbi, frei konvertierbar handelbar macht, da er staatsgelenkt künstlich niedrig gehalten würde, um das Exportwachstum zu fördern. Haruhiko Kuroda[6] beschreibt aus den Erfahrungen des Nixon-Schocks, des Plaza-Abkommen und der Asienkrise, wie die chinesische Regierung wirtschaftliche Risiken nach den damaligen Erfahrungen vermeiden könnte und ein freier Handel der Währungen der wirtschaftlich führenden Nationen gewährleistet wäre. Nach den Überlegungen von David McNally[7] führte das Ende des Bretton Woods Systems mit den frei konvertierbaren Währungen zur Notwendigkeit von Absicherungsmechanismen, in deren Rahmen auch Credit Default Swaps eine wesentliche Rolle spielten. Dieses Instrument der Finanzwirtschaft sowie der stark steigende Einfluss der Finanzwirtschaft wären danach Hauptursachen für die Weltfinanzkrise 2007.

Einzelnachweise

- ↑ a b Hetzel, Robert L.: The Monetary Policy of the Federal Reserve: A History. Cambridge: Cambridge University Press, 2008

- ↑ Frum, David:How We Got Here: The '70s. Decade that Brought You Modern Life--For Better or Worse, Basic Books, New York, 2000. ISBN 0465041957

- ↑ a b Yergin, Daniel; Stanislaw, Joseph: Nixon Tries Price Controls. In: The Commanding Heights: The Battle for the World Economy. 1997, S. 60–64, abgerufen am 9. Juni 2011 (englisch).

- ↑ Mendel, Jr., Douglas H.: Japanese Views of Sato's Foreign Policy: The Credibility Gap. Asian Survey, Vol. 7, No. 7 (Jul., 1967), S. 444-456, Published by University of California Press

- ↑ Reischauer, Edwin O.: The Japanese, Belknap Press, 1977 ISBN 0674471784

- ↑ Kuroda, Haruhiko: The „Nixon Shock“ and the „Plaza Agreement“. Lessons from Two Seemingly Failed Cases of Japan’s Exchange Rate Policy. In: China & World Economy / 3-10, Vol. 12, No. 1. 2004, abgerufen am 9. Juni 2011 (PDF (54 KB), englisch).

- ↑ McNally, David: “From financial crisis to world-slump: accumulation, financialisation, and the global slowdown.”, Historical Materialism 17: 35-83, Published by Brill for the University of London, 2009

Literatur

- Hook, Glenn D; Gilson, Julie; Hughes, Christopher W; Dobson, Hugo: Japan’s International Relations. 2. Ed. Routledge, NY, 2005

- Wan, Ming:Sino-Japanese Relations: Interaction, Logic and Transformation: Washington: Woodrow Wilson Center Press; Stanford University Press, 2006

- Green, Michael G.; Cronin, Patrick M.:The U.S. – Japan Alliance: The Council on Foreign Relations: New York: Brookings Institution Press, 1998

- Tow, William T. et al. (Hrsg.):Asia-Pacific Security. US, Australia and Japan and the new security triangle; London et al.: Routledge, 2007

Weblinks

Kategorien:- Geschichte der Vereinigten Staaten (1964–1980)

- Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten

- Kalter Krieg

- Richard Nixon

Wikimedia Foundation.