- Conhydrin

-

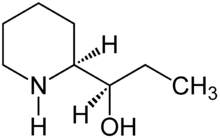

Strukturformel

Allgemeines Name Conhydrin Andere Namen - (+)-α-Conhydrin

- (2S,2' R)-2-(2'-Hydroxypropyl)piperidin (IUPAC)

- Oxyconin

Summenformel C8H17NO CAS-Nummer 495-20-5 Kurzbeschreibung weiße Kristalle[1]

Eigenschaften Molare Masse 143,23 g·mol–1 Aggregatzustand fest

Schmelzpunkt 121 °C[2]

Siedepunkt 224–226 °C [3]

Sicherheitshinweise EU-Gefahrstoffkennzeichnung [4] keine Einstufung verfügbar R- und S-Sätze R: siehe oben S: siehe oben LD50 Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. Conhydrin ist ein Pseudoalkaloid, welches 1856 von Theodor Wertheim[7] entdeckt wurde. Es ist ein sekundäres Amin, ein α-substituiertes Derivat des Piperidins und enthält eine alkoholische Hydroxygruppe. In der Natur kommt es als (+)-Conhydrin im gefleckten Schierling (Conium maculatum) vor und wird daher in der Literatur auch als eines der Schierlings- oder Conium-Alkaloide bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Vorkommen und Biosynthese

Conhydrin und sein Isomer Pseudoconhydrin kommen fast ausschließlich im Gefleckten Schierling und vorwiegend in dessen Blüten vor. Conhydrin, Pseudoconhydrin und die ähnlichen Coniin und Methylconiin werden in der Pflanze synthetisiert, indem zunächst vier C2-Einheiten zu einer 3,5,7-Trioxo-Octansäure tetramerisiert, reduziert und nach einer Transaminierung zum γ-Conicein cyclisiert werden. Aus diesem Ausgangsstoff kann die Pflanze alle Conium-Alkaloide herstellen.[8] Ein früher diskutierter Biosyntheseweg über Lysin wurde inzwischen widerlegt.

Toxikologie

Die Giftigkeit von Conhydrin und Pseudoconhydrin sind vergleichbar. Als Symptome zeigen sich spastische Krämpfe und ein Absinken der Körpertemperatur. Die niedrigste bekannte tödliche Dosis sind 400 µg pro kg Körpergewicht im Tierversuch.[6] Für den Menschen sind Conhydrin und Pseudoconhydrin weniger toxisch als Coniin. Bei der technischen Herstellung des Coniin kann Conhydrin als Nebenprodukt entstehen.

Literatur

- Paul Karrer: Lehrbuch der organischen Chemie. 10. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1948, S. 890

- Römpp CD 2006, Georg Thieme Verlag 2006

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Webster's Revised Unabridged Dictionary, 1913.

- ↑ The Merck_Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 14. Auflage (Merck & Co., Inc.), Whitehouse Station, NJ, USA, 2006; S. 420, ISBN 978-0-911910-00-1.

- ↑ Ernst Albert Schmidt: Ausführliches Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie, 1896, F. Vieweg & Sohn, S.1270.

- ↑ In Bezug auf ihre Gefährlichkeit wurde die Substanz von der EU noch nicht eingestuft, eine verlässliche und zitierfähige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.

- ↑ Conhydrin bei ChemIDplus

- ↑ a b Structure et Activite Pharmacodyanmique des Medicaments du Systeme Nerveux Vegetatif, Bovet, D., and F. Bovet-Nitti, New York, S. Karger, Pg. 593, 1948.

- ↑ Felter, H.W. and J.U. Lloyd. 1983. King's American Dispensatory, 18th ed., 3rd rev. Portland

- ↑ Glotter, E., Zechmeister, L. : Fortschritte Der Chemie Organischer Naturstoffe, 1971, Springer Verlag, ISBN 3-211-81024-2.

Wikimedia Foundation.