- Eisen-Wasserstoff-Widerstand

-

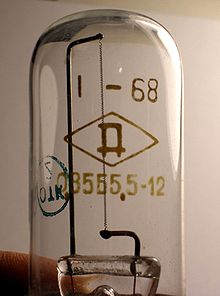

Ein Eisen-Wasserstoff-Widerstand ist ein Kaltleiter und besteht aus einem mit Wasserstoff gefüllten Glaskolben ähnlich einer Glühlampe, in dem sich ein Eisendraht befindet. Eisen-Wasserstoff-Widerstände haben heute keine Bedeutung mehr – sie wurden durch Konstantstromquellen in Form elektronischer Schaltungen ersetzt.

Funktion

Eisen-Wasserstoff-Widerstände sind Kaltleiter und Konstantstromquellen. Wird der Widerstandsdraht so belastet, dass seine Temperatur etwa 700 °C beträgt, so kommt die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands des Eisens zum Tragen. Bei steigender Spannung, und damit einhergehender größerer Erwärmung, nimmt der Wert des Widerstandes sprunghaft zu und es bilden sich eine dunkelrot glühende Zone im Draht aus. Bei steigender Spannung wird diese Zone immer länger zu Lasten des nicht glühenden Abschnitts. Die Wasserstofffüllung schützt das Eisen nicht nur vor Oxidation, sondern verursacht den Effekt, dass um 700 °C die Löslichkeit des Wasserstoffs im Eisen sprunghaft zunimmt und damit auch der elektrische Widerstand[1].

Anwendung

Eisen-Wasserstoff-Widerstände wurden als Vorwiderstände zum Betrieb der Nernstlampe entwickelt.[2]

Eine etwas größere Bedeutung hatten sie zwischenzeitlich in der Rundfunktechnik. Bei Allstromgeräten wurden sie in Serie zu den Heizfäden der Elektronenröhren geschaltet und stabilisierten den Stromfluss im Heizkreis bei schwankender Netzspannung. Zusätzlich befand sich zur Einschaltstrombegrenzung ein sog. URDOX-Widerstand (Heißleiter, welcher bis 1936 aus Urandioxid gefertigt wurde, im Heizkreis. Dieser war teilweise auch mit dem Eisendraht im selben Glaskolben untergebracht.

Außerdem wurden sie in Entregungseinrichtungen für Synchronmaschinen und großen Drosseln eingesetzt.

Einzelnachweise

- ↑ Löslichkeit in Eisen vs. Temperatur (PDF, 3,1 MB), siehe Seite 6

- ↑ http://www.nernst.de/lamp/mb221/nernstlampe_mb221.htm

- Praktikum der Physik von Wilhelm Walcher siehe Seite 241

Wikimedia Foundation.