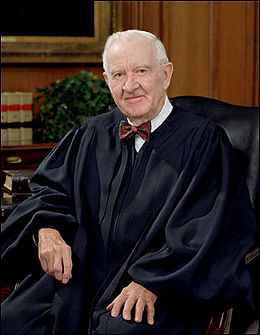

- John Paul Stevens

-

John Paul Stevens (* 20. April 1920 in Chicago, Illinois) ist ein US-amerikanischer Jurist und war von 1975 bis zum 28. Juni 2010 Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten (Supreme Court). Er war damit der sowohl älteste als auch dienstälteste Richter am obersten Gericht der USA und nahm die Pflichten des Obersten Richters wahr, wenn dieser verhindert oder das Amt vakant war. Am 9. April 2010 kündigte er in einem Brief an US-Präsident Barack Obama an, dass er sein Richteramt am Supreme Court im Sommer desselben Jahres niederlegen werde.[1] Am 28. Juni schied er aus seinem Amt.[2] Als seine Nachfolgerin wurde am 7. August 2010 Elena Kagan vereidigt.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Stevens wurde in Chicago geboren. Er ist mit Maryan Mulholland verheiratet und hat fünf Stiefkinder sowie vier Kinder aus einer früheren Ehe.

Er studierte an der University of Chicago und später Recht an der Northwestern University School of Law. Im Zweiten Weltkrieg diente er von 1942 bis 1945 als Nachrichtenoffizier in der US Navy und wurde dabei mit dem Bronze Star ausgezeichnet. Nach dem Krieg diente er am Supreme Court als Gerichtsschreiber für Richter Wiley Blount Rutledge und erhielt 1949 das Anwaltspatent von Illinois. 1947 wurde ihm von der Northwestern University School of Law (Chicago) der akademische Grad Juris Doctor mit dem Prädikat magna cum laude verliehen.[3] Von 1951 bis 1952 diente er als Rechtsberater des Monopolunterausschusses des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses und von 1953 bis 1955 als Mitglied eines Expertenausschusses der Regierung für Wettbewerbsrecht.

1970 nominierte ihn US-Präsident Richard Nixon als Richter am Bundesappellationsgerichtshof für den 7. Gerichtskreis (United States Court of Appeals for the Seventh Circuit). Diesem Gericht gehörte er von 1970 bis 1975 an, als er von Präsident Gerald Ford als Nachfolger von Richter William O. Douglas am Supreme Court nominiert wurde. Stevens wurde vom Senat einstimmig, mit 98 zu null Stimmen, im Amt bestätigt.

Rechtsprechung

Schon früh in seiner Amtszeit schlug Stevens einen moderaten Weg in seiner Rechtsprechung ein. Er unterstützte die Wiederzulassung der Todesstrafe in den USA und lehnte im Leitentscheid Regents of the University of California v. Bakke (1978) die Zulässigkeit der systematischen Bevorzugung von Minderheiten (affirmative action) ab. Unter dem konservativeren Chief Justice William H. Rehnquist schloss sich Stevens in Fragen wie dem Recht auf Abtreibung und Föderalismus dem liberalen Flügel des Gerichtshofes an.

Stevens’ Rechtsprechung galt bis Ende der 1990er als eher eigenwillig. Er war (wie Richter Clarence Thomas) oft bereit, ungewöhnliche Auffassungen oder Minderheitsmeinungen zu vertreten. Dabei ist er weder ein konservativer Originalist wie die Richter Scalia oder Thomas, noch ein Vertreter der linksliberalen Ideale einer „demokratischen“ oder „lebendigen“ Verfassung, wie die Richter Breyer und Ginsburg, noch ein Pragmatiker wie Bezirksrichter Richard Posner. Vielmehr bedient er sich wie die vor ihm zurückgetretene Richterin O’Connor und überhaupt die meisten amerikanischen Richter mal der einen, mal der anderen dieser Grundeinstellungen. Als der Supreme Court sich Ende der 1990er in eine konservative Richtung bewegte, galt Stevens in seinen letzten 15 Jahren als "liberaler" und die letzten Jahre als Führer des liberalen Flügels, der meist die Abweichenden Voten gegen die konservative Mehrheitsmeinung begründete.[4]

Meinungsfreiheit

Dies zeigt sich zum Beispiel an seiner Rechtsprechung zum Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit unter dem ersten Verfassungszusatz. Stevens ist über die Jahre zum Verfechter eines weitgehenden Schutzes der Verbreitung jeglicher Inhalte geworden. So war er in der Mehrheit, als der Gerichtshof in Ashcroft v. ACLU (2004) das gesetzliche Verbot computersimulierter Kinderpornografie als verfassungswidrig erklärte. Dagegen vertrat er in Texas v. Johnson (1989) – hier wie in anderen Fällen sichtlich unter dem Einfluss seiner Weltkriegserfahrung – die Minderheitsmeinung, dass das Verbrennen einer US-Flagge keine verfassungsrechtlich geschützte Meinungsäußerung darstelle und daher bestraft werden könne.

Technologie

Stevens war in maßgeblicher Position an vielen Entscheidungen des Supreme Courts beteiligt, die sich mit der technischen Entwicklung im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert befassten. 1978 schrieb er die Entscheidung, die Softwarepatente verhindert, ebenso wie bei der 5-4 Sony v. Universal-Entscheidung, die das Verbot der Videorekorder verhinderte. Stevens argumentierte, dass Videorekorder zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten besäßen, die nicht gegen Urheberrechtsgesetze verstießen und dass die Videorekorderhersteller keine Verantwortung dafür trugen, was ihre Kunden mit den Geräten anstellten. Zwar wäre es dem US-Kongress möglich, die Technik ganz zu verbieten, jedoch müsste er dies explizit in einem neuen Gesetz beschließen. Eine Entscheidung, die auch spätere Verfahren gegen die Hersteller von MP3-Playern maßgeblich beeinflusste.[4]

Ebenfalls in Copyrightfragen war er in Eldred v. Ashcroft 2003 der unterlegenen Meinung, dass der Kongress nicht nachträglich die Schutzdauer von Werken verlängern könne.[4]

Bei einem Fall von 1981, der die Tür für Softwarepatente wieder öffnete, befand sich Stevens mit 4-5 auf der Verliererseite.[4] Nachdem der Supreme Court nach Einrichtung des Federal Circuit lange keine Softwarepatentfälle annahm, Entschied er 2010 in Bilski v. Kappos wieder einen solchen Fall. Der Supreme Court enthielt sich dabei allerdings weitergehenden Wertungen zur Frage des Patentrechts, Stevens schrieb die 4-5 Mindermeinung, die Patente auf Geschäftsprozesse generell für nichtig erklärt hätte.[4]

Belege

- ↑ Faksimile des Briefes, bereitgestellt auf media.washingtonpost.com, abgerufen am 9. April 2010

- ↑ [1], Spiegel online

- ↑ http://www4.law.cornell.edu/supct/justices/stevens.bio.html

- ↑ a b c d e Timothy B. Lee: Farewell, Stevens: the Supreme Court loses its cryptographer in: Ars Technica, 30. Juni 2010

Weblinks

Kategorien:- Richter (Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten)

- Richter (United States Court of Appeals)

- Träger des Bronze Star

- Person (Chicago)

- US-Amerikaner

- Geboren 1920

- Mann

Wikimedia Foundation.