- Kalender von Tupjakow

-

Der Kalender von Tupjakow ist ein auf den 14 möglichen Jahreskalendern beruhendes System eines Ewigen Kalenders.

Inhaltsverzeichnis

Entstehung

Adolf W. Butkewitsch, der Inhaber des Lehrstuhls für höhere Geodäsie und Astronomie in Lwow, dem ehemaligen Lemberg, veröffentlichte 1969 ein Kalendersystem, das der Leningrader S. P. Tupjakow im Jahr 1962 zur Mehrfachnutzung von Kalendern und der damit verbundenen Kostenreduzierung entwickelt haben soll. Damals ging Tupjakow von jährlich 20 Millionen in der Sowjetunion produzierten Kalendern aus und schlug vor, in Zukunft nur noch eine Tabelle für den Wochentag des 1. Januar aller Jahre in Verbindung mit den 14 möglichen Jahreskalendern herauszugeben.

Grundlagen

Tupjakows System beruht auf der periodischen Wiederholung des Ablaufs der Schalttage, die zur Folge hat, dass mit der Tages- und Monatszählung auch die Wochentage wiederkehren. Ein Jahr kann mit allen 7 Wochentagen beginnen. Diese 7 Möglichkeiten verdoppeln sich nochmals bei Schaltjahren, bei denen sich alle Tage nach dem 28. Februar um einen Wochentag nach hinten verschieben. So ergeben sich schließlich 14 Jahreskalender (Grundkalender; ohne Feiertage). Die Wiederkehr von Schaltjahren erfolgt nur alle 28 Jahre. Gemeinjahreskalender auch, aber außerdem in Abhängigkeit ihrer Stellung zu einem Schaltjahr (SJ) nach folgendem Turnus: 11 / 11 / 6 / 11 / 11... Dabei ist der Ansatz für die Wiederkehr bei Gemeinjahren: -1 Jahr vor Schaltjahr die erste 11; bei 2 Jahren vor SJ die zweite 11, und bei 3 Jahren vor SJ die 6, jeweils für den Beginn des Wiederholungsturnus.

Ursprünglich entwarf er ein Tabellensystem, mit dessen Hilfe man den Wochentag des 1. Januar des gewünschten Jahres ermitteln konnte. Diese Wochentagsnummer (1 = Montag, 2 = Dienstag, …) ist bei Gemeinjahren gleich der Nummer des jeweiligen Jahreskalenders. Für Schaltjahre musste man zur Wochentagsnummer des 1. Januar 7 hinzuzuzählen, damit sich die Nummer des Jahreskalenders ergab. Da in Russland der Gregorianische Kalender erst am 14. Februar 1918 eingeführt wurde, mussten sich aus der Tabelle für die Vergangenheit außerdem sowohl die Jahre alten (julianischen) als auch neuen (gregorianischen) Stils ablesen lassen.

Anwendung

Eine von Butkewitsch etwas veränderte, praktisch sehr einfach anzuwendende Variante, die nur noch das Gregorianische System berücksichtigt, ist im Folgenden dargestellt.

Die Jahre in der Jahreszahlentabelle entsprechen dem 400-jährigen Wiederholungszyklus des Gregorianischen Kalenders. Durch den sich bei Division der Jahreszahl durch 400 ergebenden Rest kann der Jahreskalender eindeutig bestimmt werden. Für die Jahre vor 1583 hat die Tabelle nur proleptischen Wert, da der Gregorianische Kalender erst am 15. Oktober 1582 eingeführt wurde. Für 1582 stellen somit die Monatskalender des halben Oktober, des November und des Dezember schon das korrekte Gregorianische Datum dar. 1583 war das erste vollständige Jahr nach Gregorianischem System.

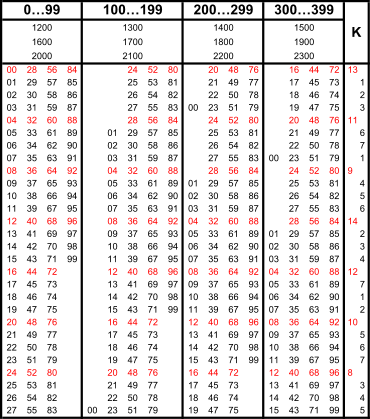

Zur Suche in der Jahreszahlentabelle teilt man die Jahreszahl durch 400. Der sich ergebende Rest weist auf eine der vier Tabellen 0…99, 100…199, 200…299 oder 300…399 hin. Zur einfachen Handhabung – damit man die Division nicht ausführen muss – sind im Kopf der Tabelle zusätzlich die Hunderter-Jahreszahlen von 1200 bis 2300 verzeichnet. In der Zeile mit den Zehner-Jahreszahlen des gewünschten Jahres findet man die Nummer K des entsprechenden Jahreskalenders.

Ebenso kann man den umgekehrten Weg gehen und sich die beiden möglichen Jahreskalender heraussuchen, in denen ein bestimmtes Datum auf einen bestimmten Wochentag fällt. Mit dieser Jahreskalendernummer findet man in der Tabelle dann die gültigen Jahreszahlen.

Beispiel

Gesucht wird der Wochentag des 1. April 2009:

Also ist die Tabelle 0…99 zu benutzen. In der Zeile mit der Jahreszahl 09 steht in Spalte K die Kalendernummer 4 (was gleichbedeutend ist mit 1. Januar = 4 wie Donnerstag). Für das Jahr 2009 ist also Kalender 4 gültig. Dort findet man für den 1. April den Mittwoch als Wochentag.

Wochenanzahl pro Jahr

Die Anzahl der Kalenderwochen pro Jahr ist unterschiedlich, zu einem Kalenderjahr können 52 oder 53 Kalenderwochen zählen. Die ISO 8601, nach der sich ausnahmslos der deutsche Kalender richtet, legt fest, dass der Montag der erste Kalendertag der Woche ist. Außerdem ist darin geregelt, dass die erste Kalenderwoche eines Jahres diejenige ist, die den ersten Donnerstag des Jahres einschließt, und dass die letzte Kalenderwoche eines Kalenderjahres diejenige ist, der die erste Kalenderwoche des nächsten Kalenderjahres folgt.[1]

Daraus folgt, dass entsprechend der Beziehung

- 365 = 52 * 7 + 1

ein Jahr, wenn es mit einem Donnerstag beginnt, immer 53 Wochen umfasst. Beginnt ein Schaltjahr mit einem Mittwoch, umfasst es auch 53 Wochen. In allen anderen Fällen kann ein Jahr nur 52 Wochen haben. Also gibt es 53 Kalenderwochen nur in den Jahren mit den Jahreskalendern 4, 10 und 11.

Kritik

Die aus der Mangelwirtschaft der damaligen Sowjetunion geborene Idee war schon zu ihrer Entstehung nicht praktikabel und wurde nie eingeführt. Denn ein Kalender, in den man Termine usw. einträgt, lässt sich nun mal nicht wiederverwenden. Man könnte dieses System höchstens für Übersichtskalender nutzen. In den westlichen Industriestaaten war der Kalender schon immer ein billiger Gebrauchsartikel, den man am Jahresende durch einen neuen ersetzt.

Dennoch bringt das System einen nicht unerheblichen Nutzen, denn es ist im Vergleich zu anderen „Ewigen Kalendern“ mit komplizierten Tabellen eine sehr einfache Möglichkeit, sofort den gesamten Jahreskalender für ein beliebiges Jahr zur Verfügung zu haben. Die Auswahl des Jahreskalenders aus der Jahreszahlentabelle ist innerhalb von Sekunden möglich.

Durch den Brauch, Termine von periodisch 14-täglich ablaufenden Vorgängen oder Dienstleistungen anhand der Kalenderwoche zu bestimmen – z. B. „mittwochs in der ungeraden Kalenderwoche“ – kann unter Umständen der 14-tägliche Ablauf durcheinander geraten wenn zwei ungerade Kalenderwochen aufeinander treffen. Das passiert immer dann, wenn am Jahresende der 53. Woche die 1. Woche des neuen Jahres folgt. Die betreffenden Jahre kann man mit der Jahreszahlentabelle nach Tupjakow ganz einfach bestimmen.

Außerdem ergibt sich durch die Tatsache, dass sich nur 14 mögliche Jahreskalender in gewissen Zeitabständen wiederholen, die reizvolle Möglichkeit, ausgewählte Bildkalender, an denen man besonderen Gefallen gefunden hat, mehrmals nutzen zu können.

Anhang

Belege

- ↑ ISO 8601:2004(E): Data elements and interchange formats. Information interchange. Representation of dates and times. Abschn. 2.2.8 „calendar week“ u. 3.2.2 „The week calendar“

Literatur

- Adolf Wenjaminowitsch Butkewitsch; Moisei Samoilowitsch Selikson: Ewige Kalender. (Kleine naturwissenschaftliche Bibliothek, Bd. 23), B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1989, S. 49–51 u. 109–112, ISBN 3-322-00393-0

- Адольф Веняминович Буткевич; Моисей Самойлович Зеликсон: Вечные календари. Наука, Москва 1969

Weblinks

, das die 14 möglichen Jahreskalender zeigt

Wikimedia Foundation.