- Andrea Alciato

-

Andrea Alciato (auch Andrea Alciati, lat. Andreas Alciatus; * 8. Mai 1492 in Alzate Brianza in der Nähe des Comer Sees; † 12. Januar 1550 in Pavia) war ein italienischer Jurist und Humanist.

Inhaltsverzeichnis

Leben

Alciato studierte an den Universitäten in Mailand, Pavia und Bologna Jura und die klassischen Sprachen. 1514 erhielt er in Ferrara den Titel eines Doktor beider Rechte. Von 1514 bis 1517 arbeitete er als Jurist in Mailand. Ab 1519 war er Professor der Rechtswissenschaft in Avignon. Diese Stelle gab er aber bereits 1521 wegen Honorarstreitigkeiten wieder auf. Zwischen 1522 und 1527 lebte er in Mailand, als die Stadt nacheinander von französischen und spanischen Truppen besetzt und von der Pest heimgesucht wurde. Alciato beschäftigte sich damals mit historischen und humanistischen Studien. So übersetzte er griechische Autoren wie Aristophanes und er begann mit seinen Epigrammen, die er später in seinem berühmten Emblembuch verwendete. Beruflich bemühte er sich vergeblich um eine Professorenstelle in Padua, so dass er 1527 wieder als Professor nach Avignon zurückkehrte. 1529 übernahm er auf Einladung von Franz I. eine Professorenstelle in Bourges, wo er bis 1533 lehrte. 1530 wurden seine Werke De verborum significatione und Commentarii ad rescripta principum in Lyon gedruckt. 1533 kehrte er nach Italien zurück und wirkte als Professor in Pavia (1533-37, 1541-43, 1547-50), Bologna (1537-41) und in Ferrara (1543-47) am Hof des Herzogs Ercole d’Este. Andrea Alciato starb 1550 in Pavia.

Emblematum liber

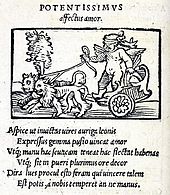

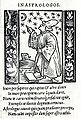

Das bekannteste Werk Alciatos ist das Emblematum liber, dessen Erstauflage 1531 von Heinrich Steyner in Augsburg hergestellt wurde. Schon Jahre zuvor hatte Alciato eine Sammlung griechischer Epigramme (Anthologia epigrammatum Graecorum) ins Lateinische übersetzt und 1529 in Basel auch drucken lassen. Jedes Epigramm erhielt eine kurze Überschrift, die lehrhafte Essenz des poetischen Textes. Ein bekannter Gelehrter, der deutsche Humanist Conrad Peutinger (1465-1547) veranlasste die Augsburger Ausgabe, für die Alciatos Texte verwendet wurden. Nach Zeichnungen des Augsburger Künstlers Jörg Breu d. Ä. entstanden die Holzschnitte für das Buch, hergestellt vermutlich von Hans Schäufelin (sein Monogramm findet sich in einer zweiten Augsburger Ausgabe von 1531). Damit war die neue, bald europaweit erfolgreiche Form des Emblems gefunden, bestehend aus drei Teilen: Überschrift, Bild und poetischer Text (Lemma, Icon und Epigramm). Andrea Alciato war an der Entstehung der Erstausgabe offenbar nicht unmittelbar beteiligt. In der von ihm autorisierten Pariser Fassung von 1534 äußerte er sich sehr kritisch zu der früheren Edition, die verschiedene handwerkliche und editorische Fehler aufwies.[1]

Der große Erfolg des Buches veranlasste Alciato zu einer neuen, sorgfältig bearbeiteten Ausgabe mit jetzt 113 - statt vorher 104 - Emblemen, die unter seinem Namen 1534 bei Christian Wechel in Paris herauskam; die dritte Ausgabe von 1542 enthielt zwei weitere Epigramme. Die von Aldus Manutius in Venedig herausgebrachte Fassung von 1546 war um 84 weitere Embleme ergänzt. Die folgende Ausgabe wurde in Frankreich von Guillaume Rouillé herausgebracht. Diese war die Grundlage für weitere Nachdrucke und für Ausgaben in lateinischer, italienischer, spanischer, französischer und englischer Sprache. Als definitive Ausgabe kann die 1550, im Todesjahr Alciatos, in Lyon veröffentlichte gelten. Diese enthält sämtliche von Alciato selbst stammenden Embleme, die alle illustriert sind.

Alciatos Emblembuch war für Künstler und Auftraggeber von der Renaissance bis ins Barock eine ergiebige ikonografische Quelle.

Literatur

- Harald Olbrich, Gerhard Strauß (Hrsg.): Lexikon der Kunst. Verlag E. A. Seemann, Leipzig, 1987-1994, Bd. 2, S. 317, Artikel „Emblematik“. ISBN 3865020844.

- Frank Büttner, Andrea Gottdank: Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deutung von Bildinhalten, S. 137 ff. Verlag C. H. Beck 2009. ISBN 978-3-406-53579-6.

- William S. Heckscher und Karl-August Wirth: Artikel Emblem, Emblembuch. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. Band 5, Stuttgart 1959/1967/1986, Sp. 85–228, ISBN 978-3-406-14005-1

- Arthur Henkel und Albrecht Schöne: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Stuttgart 1967 u.ö., Taschenausgabe 1996, ISBN 3-476-01502-5

Weblinks

- Literatur von und über Andrea Alciato im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Alciato at Glasgow (Glasgow University Emblem Website).

- Lebensskizze in englischer Sprache

- And. Alciati Libellus, De Ponderibus Et mensuris. Haganoae 1530, Online-Ausgabe der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

- Emblemata Lateinischer Text, Antwerpen 1577, digitales Faksimile, Projekt CAMENA

Einzelnachweise

- ↑ Alciato at Glasgow: Alciato, Andrea: Emblematum liber (1531) Universität Glasgow, Projekt Alciato at Glasgow

Wikimedia Foundation.