- Klauenschaltung

-

Die Klauenschaltung ist ein Begriff aus dem Maschinenbau und insbesondere der Fahrzeugtechnik.

Eine Klauenschaltung bezeichnet im Gegensatz zu einer Ziehkeil-Schaltung das formschlüssige Paaren eines Getrieberadsatzes durch axiales Verschieben eines Klauenrings zwischen den Zahnrädern außerhalb der losen Getriebewelle. Im Gegensatz hierzu wird bei einer Ziehkeilschaltung ein Ziehkeil im Inneren der axial meist zweifach genuteten losen Getriebewelle axial verschoben.

Der Vorteil der Klauenschaltung ist die Möglichkeit zur Übertragung größerer Drehmomente im Vergleich zum Ziehkeil; der Nachteil ist die größere Baubreite eines Klauengetriebes und das resultierende höhere Gewicht.

Klassisch lassen sich die Unterschiede in den Kleinkrafträdern der 1970er Jahre erfahren: Unternehmen wie Hercules, DKW und Zündapp bauten Ziehkeilgetriebe; die als „edler“ angesehene Konkurrenz von Kreidler, Zündapp (bei einigen Modellen in den 80ern) und Puch verbaute hingegen die als robuster angesehenen Klauenschaltungen.

Ein weiterer grundsätzlicher Unterschied besteht in der möglichen Gangabfolge: Ziehkeilschaltungen erlauben nur sequentielle Gangwechsel. (Um vom fünften in den ersten Gang zu kommen, muss der Ziehkeil einmal längs der gesamten Nuten verschoben werden.) Schaltklauen hingegen können prinzipiell auch in jede Lage frei versetzt werden, soweit ihre äußere Betätigung über die Schaltwalzen oder andere Betätigungsmechaniken dies ermöglicht. Bei Mopeds und Kleinkrafträdern ist dies nicht realisiert, d.h. die Klauengetriebe arbeiten wegen der Schaltwalzenausführung ebenso sequentiell, jedoch bei Motorrädern (zum Teil) und in Automobilgetrieben ist die freie Gangwahl für Klauengetriebe realisiert: Gangwechsel können auch vom z.B. vierten Gang in den ersten geschehen.

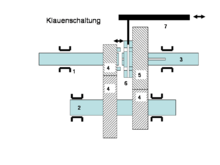

Beschreibung der Skizzen

Beschreibung eines prinzipiellen Zweigang-Klauengetriebes:

- Getriebe-Eingangswelle mit festem Zahnrad, das stirnseitig Klauen trägt

- Getriebe-Nebenwelle mit Zahnrad 4, das mit Rad auf Eingangswelle kämmt

- Getriebe-Ausgangswelle, längsgenutet

- Zahnrädersätze mit Schrägverzahnung

- Zahnrad, auf Ausgangswelle verdrehbar, aber nicht verschiebbar

- Schaltklaue, axial verschiebbar, aber nicht verdrehbar (in Längsnute geführt)

- Schaltgabel mit Betätigungsstange. Greift in Nut der Schaltklaue und verschiebt Klaue axial:

nach rechts ans Zahnrad 5 → Getriebe untersetzt, 1. Gang, oder nach links, Klaue an die Eingangswelle, Ausgangswelle dreht sich genauso schnell wie Eingangswelle → 2. Gang

Im zweiten Bild eine vereinfachte Darstellung eines Zweiganggetriebes; für die langsame Verbindung geht der Drehmomentfluss über die Nebenwelle. Für die „schnelle“ Verbindung werden Eingangs- und Ausgangswelle stirnseitig gekuppelt (1:1-Drehzahl), die Zahnräder und die Nebenwelle laufen leer mit (Entkopplungsmechanismus nicht eingezeichnet).

Im dritten Bild ist ein einfaches Dreiganggetriebe mit Rückwärtsgang dargestellt. Die rechte Schaltklaue schaltet zwischen 1 und R (rot), d.h. zwischen erstem und Rückwärtsgang um. Die Rückwärtsfahrt ist möglich, weil das dritte mittige R-Rad (mit eigener Lagerung der Welle) eine Drehrichtungsumkehr bewirkt (bei Mittelstellung der anderen Schaltklaue). In Mittelstellung der Schaltklaue für 1+R kann die linke Schaltklaue zwischen zweitem und drittem Gang umschalten.

Weblinks

- Potenziale und Entwicklungsmethodik für Getriebe mit Klauenschaltungen (PDF-Datei; 4,79 MB)

Wikimedia Foundation.