- Orchon-Runen

-

Orchon-Runen Schrifttyp Abdschad Sprachen Alttürkisch Entstehung 7. - 13. Jahrhundert Verwendet in Zentralasien Offiziell in Göktürkisches Reich Abstammung protosemitische Schrift

→ phönizische Schrift

→ aramäische Schrift

→ syrische Schrift

→ sogdische Schrift

→ Orchon-RunenVerwandte altungarische Schrift Unicode-Block U+10C00 – U+10C4F

ISO 15924 Orkh Orchon-Runen (auch köktürkische oder alttürkische Schrift) sind das erste zur Verschriftung von Turksprachen verwendete Alphabet. Diese Schrift wurde allgemein von rechts nach links geschrieben. Manche Inschriften sind jedoch mit um 90 Grad verdrehten Buchstaben vertikal geschrieben worden. Diese werden dann von unten nach oben gelesen.

Der Name stammt vom Hauptfundort der Inschriftenstellen am Orchon und der rein formalen Ähnlichkeit zu den germanischen Runen. Die ungarischen und urbulgarischen Runen scheinen ebenfalls große formale Ähnlichkeit zu den Orchon-Runen zu haben. Die urbulgarischen Runen verwenden sogar fast den gleichen Lautwert wie das alttürkische Alphabet und können somit von jedem gelesen werden, der das Orchon-Alphabet beherrscht, wo hingegen die ungarischen Runen jedoch meistens einen anderen Lautwert verwenden. Man kann davon ausgehen, dass diese Schriftsysteme miteinander verwandt sind. Inwieweit sie sich gegenseitig beeinflusst haben oder gar von wem sie ursprünglich stammen, kann mit heutigem Wissensstand nicht zweifelsfrei bewiesen werden.

Die Schrift ist als Old Turkic im Unicode vorhanden[1][2] und belegt dort den Bereich U+10C00–U+10C4F.

Inhaltsverzeichnis

Herkunft

Über ihre Herkunft haben sich inzwischen drei Theorien entwickelt:

- Die köktürkische Schrift hat sich aus den verschiedenen Klanabzeichen der Stämme entwickelt,

- die Orchon-Runen wurden aus der zentralasiatischen sogdischen Schrift übernommen und von den Göktürken weiterentwickelt und

- die köktürkische Schrift hat sich aus der Kombination aus 1. und 2. entwickelt. Zu diesen Zeichen wären dann noch iranische, griechische und frei erfundene Zeichen hinzugefügt worden. (Diese Theorie wurde vor allem durch Thomson vertreten.)

Heute wird mehrheitlich angenommen, dass sich das köktürkische Alphabet aus einem protosemitischen entwickelt habe und über die Vermittlung der iranischsprachigen Völker Zentralasiens zu den Göktürken gelangt sei.

Geschichte

Im Jahre 1970 wurden die frühesten Beispiele dieser türkischen Runen aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. in Kirgisistan entdeckt.[3] Sie stammen aus einem Fürstengrab beim Yssyk-See und werden daher auch als Yssyk-Schrift bezeichnet. Eine schmalere Variante der Orchon-Runen aus dem 8. Jahrhundert wurde in Sibirien gefunden. Nach dem Fundort benannt, heißen diese Jenissei-Runen.

Die wichtigsten Inschriften entstanden in der Zeit des zweiten Khaganats (682–745), besonders in den 20er und 30er Jahren des 8. Jahrhunderts, und während des uigurischen Khaganats (745–840). Im 9. Jahrhundert wurden die Orchon-Runen durch die von der Aramäischen Schrift abstammende Uigurische Schrift ersetzt.

Entdeckung

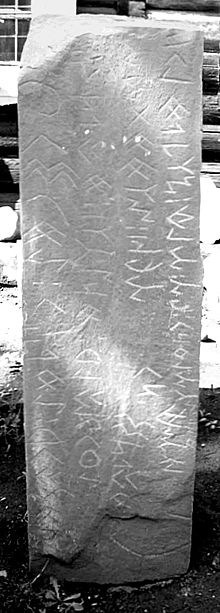

Kyzylinschrift in den mit den Orchon-Runen verwandten Jenissei-Runen (ca.730 n.Chr.)

Kyzylinschrift in den mit den Orchon-Runen verwandten Jenissei-Runen (ca.730 n.Chr.)

Als der junge Schwedenkönig Karl XII. 1709 in der Schlacht bei Poltawa eine schwere Niederlage gegen die Russen erlitt, gerieten tausende schwedischer Offiziere in russische Gefangenschaft. Unter ihnen war auch Philip Johan Tabbert, der später den Familiennamen Strahlenberg annahm. Die Reise dieser Gefangenen nach Westsibirien endete 1711 in Tobolsk (Sibirien).

Als Strahlenberg 1722 nach Schweden zurückkehrte, veröffentlichte er die in Russland und Sibirien gesammelten Beobachtungen in einem großen Werk unter dem Titel: "Europa und die nördl. und östl. Teile Asiens" (Stockholm 1730). Die von Strahlenberg mitgeteilten Kenntnisse erweckten nicht nur in Schweden, sondern in ganz Europa großes Interesse. Das Buch wurde in kurzer Zeit ins Englische, Französische und Spanische übersetzt.

Die vielleicht interessanteste Mitteilung, die Strahlenberg machte, bezog sich auf eine Ansammlung von Steinen, die seiner Meinung nach Grabsteine darstellten, am Ufer des Jenissei. Da er nicht wusste, ob die auf ihnen eingehauenen Zeichen Buchstaben waren, begnügte sich Strahlenberg für sein Buch mit einem handgezeichneten Beispiel dieser Zeichnungen.

Der finnische Archäologenverein sammelte 1889 die nahezu vergessenen, zerstreuten Denkmäler in einem Atlas und schickte diesen an interessierte Wissenschaftler. Die Zeichen auf den Steinen wurden als Schrift identifiziert, und die unbekannte Sprache erregte in den Kreisen der Wissenschaft großes Aufsehen.

Als im Jahre 1889 N. M. Jadrinzev aus Irkutsk noch zwei ähnliche Inschriften an der Mündung des Orchon in die Selenga (Nördliche Mongolei) fand, stieg das Interesse weiter. Daraufhin schickte die Irkutsker Geographische Gesellschaft sofort eine Abordnung in das Gebiet. Der Wert des Fundes stand innerhalb kurzer Zeit fest. Im Namen der finno-ugrischen Gesellschaft ging Heikel 1890–91 ins Orchon-Tal und kopierte alle Inschriften, die er fand. Ein neues Album mit den gesammelten Kopien und Bildern erschien 1892.

Unter Vorsitz des deutschen Turkologen Wilhelm Radloff begannen 1891 auch die russischen Wissenschaftler, an diesen Steinen zu arbeiten und ebenfalls bald ein Album zu veröffentlichen.

Durch die Funde vom Orchon-Tal hatte sich die Lage unerwartet verändert. Zu Strahlenbergs beschrifteten Steinen kamen zwei lange Inschriften hinzu. Die eine befand sich auf einem 332 cm hohen Stein, der an seiner ursprünglichen Stelle stand; beschriftet war ein Anteil von 231 cm Höhe. Das andere Monument lag um die Basis in vier einzelnen Bruchstücken verstreut.

Auf beiden Denkmälern gab es auch chinesische Texte. Aus diesen konnte man entnehmen, dass die Gedenksteine von den Göktürken stammten. Dementsprechend musste sich in der unbekannten Inschrift eine alte Turksprache verbergen.

Nun begann unter den Sprachwissenschaftlern der Wettlauf um die Entzifferung der Buchstaben, den 1893 der bekannte dänische Sprachforscher Wilhelm Thomsen (1842–1927) gewann. Er schickte seine Lösung an die Königlich Dänische Akademie der Wissenschaften. Diese wichtige Entdeckung besagte, dass es sich um eine Schrift mit 38 Zeichen handelte. Die Inschriften stammten aus den Jahren 732 und 734, und haben als älteste Dokumente der türkischen Sprache großen Wert.

Buchstabentafel

Alttürkisches Göktürk-Alphabet (Klassisches Zeitalter der Göktürken) Gebrauch Symbole Transliteration und Transkription Vokale

A /a/, /e/

I /ɯ/, /i/, /j/

O /u/, /o/, /w/

U /ø/, /y/, /w/ Konsonanten harmonisiert mit

(¹) — hinten,

(²) — vorne

liegenden Vokalen

B¹ /b/ B² /b/

D¹ /d/ D² /d/

G¹ /g/ G² /g/

L¹ /l/ L² /l/

N¹ /n/ N² /n/

R¹ /r/ R² /r/

S¹ /s/ S² /s/

T¹ /t/ T² /t/

Y¹ /ʤ/ Y² /ʤ/ nur (¹) — Q

nur (²) — K

Q /q/ K /k/ mit allen

Vokalen

-Ç /ʧ/

-M /m/

-P /p/

-Ş /ʃ/

-Z /z/

-NG /ŋ/ Cluster + Vokale

IÇ, ÇI, Ç /iʧ/, /ʧi/, /ʧ/

IQ, QI, Q /ɯq/, /qɯ/, /q/

OQ, UQ,

QO, QU, Q/oq/, /uq/,

/qo/, /qu/, /q/ÖK, ÜK,

KÖ, KÜ, K/øk/, /yk/,

/kø/, /ky/, /k/+ Konsonanten

-NÇ /nʧ/

-NY /nʤ/

-LT /lt/, /ld/

-NT /nt/, /nd/ Worttrennungssymbole

keine (-) —keine Satzende Zeichen Lesebeispiel

— Inskription

— Inskription- T²NGR²I — Transliteration

- /täŋri/ — Transkription

- tanrı — Äquivalent in modernem Türkisch

- der Himmelsgott oder der ewig blaue Himmel damit ist der höchste Gott — stellvertretend im alttürkischen Sinne gemeint

- Gott — moderne Bedeutung

Der erste Satz auf den Orchon-Runensteinen als Transkription ins lateinische Alphabet:

BILGE:TONYUKUK:BEN:ÖZÜM:TABGAC:ILINGE:KILINDIM:TÜRK:BODUNU:TABGACKA:KÖRÜK:ERTISinngemäße Übersetzung ins Deutsche:

Mein Name ist Bilge Tonyukuk. Ich wurde im Reich China (Tabgatsch)[4] geboren. Das türkische Volk gehörte zum Reich China (Tabgatsch).Literatur

- Nihal Atsiz: Türk Edebiyati Tarihi. Baysan Basım ve Yayın Sanayii, Istanbul 1992, ISBN 975-771608-1, S. 89–123 (Priority 3).

- David Diringer: The Alphabet. A Key to the History of Mankind. Philosophical Library, New York NY 1948, S. 313–315.

- James G. Février: Histoire de l'écriture. Payot, Paris 1948, S. 311–317 (Bibliothèque historique).

- Hans Jensen: Sign, Symbol and Script. An account of ma's efforts to write. 3. revised and enlarged edition. Putnam, New York NY 1969, S. 422–425.

- György Kara: Aramaic Scripts for Altaic Languages. In: Peter T. Daniels, William Bright (Hrsg.): The World's Writing Systems. Oxford University Press, New York u. a. 1996, ISBN 0-19-507993-0, S. 536–558.

- Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien. Eine Einführung in ihre Geschichte und Kultur. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992, ISBN 3-534-11689-5.

- Talât Tekin: A Grammar of Orkhon Turkic. Indiana University u. a., Bloomington 1968 (Indiana University publications – Uralic and Altaic series 69, ISSN 0445-8486).

- Vilhelm Thomsen: Inscriptions de l'Orkhon. Déchiffrées. Imprimerie de la Société de Littérature Finnoise, Helsingfors 1896 (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 5, ZDB-ID 973428-4), (Nachdruck: Bibliolife, Breinigsville PA 2010).

- D. D. Vasil'iev: Korpus tiurkskikh runicheskikh pamyatnikov Bassina Eniseya. USSR Academy of Science, Leningrad 1983 (Korpus der türkisch-runischen Denkmäler im Jenissei-Becken).

Belege

- ↑ Proposal for encoding the Old Turkic script in the SMP of the UCS (abgerufen 19. September 2011)

- ↑ Unicode 6.0 Character Code Charts – Old Turkic (abgerufen 19. September 2011)

- ↑ Alte Schriften und Kulturen: Orchon Schrift. In: Online Bibliothek. Abgerufen am 17. Januar 2008.

- ↑ Wolfgang-Ekkehard Scharlipp: Die frühen Türken in Zentralasien, S. 11

Weblinks

- Orkhon-Runen (Englisch)

- Alttürkische Texte in runischer Schrift

- Orchon-Schrift – Kurze Beschreibung und TTF

- Codierungsantrag zur Aufnahme der Orchon-Schrift in Unicode unter dem Namen "Old Turkic" (PDF-Datei; 1,02 MB)

Wikimedia Foundation.