- Autostereoskopisches Display

-

Ein autostereoskopisches 3D-Display ist ein Bildschirm, der in der Lage ist, stereoskopische, also für einen oder mehrere Menschen dreidimensional (mit Tiefenwirkung) erscheinende Bilder anzuzeigen. Der Betrachter benötigt dabei keine Hilfsmittel wie Brillen oder Prismenbetrachter.

Die Technik ist seit etwa 2001 auf dem Markt und wurde seit Mitte der 1990er-Jahre vor allem in Jena (Mehrsichten-Lösung, 4D-Vision GmbH, heute VisuMotion GmbH), Dresden (Zweisichten-Lösung, Dresden 3D GmbH, heute SeeReal Technologies) und Berlin (Zweisichten-Lösung, Heinrich-Hertz-Institut GmbH, heute Fraunhofer HHI) entwickelt. Vereinzelt wurden schon Laptops und TFT-Monitore mit "Parallax-Barrier"-3D-Display z.B. von Sanyo angeboten.

Technik

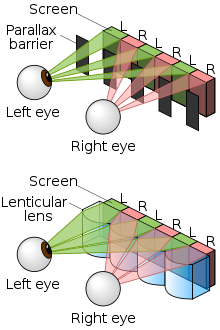

Um einen dreidimensionalen Eindruck zu erreichen, werden bei autostereoskopischen Displays zwei Bilder gleichzeitig dargestellt, wobei mittels Parallaxe

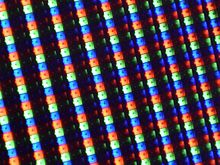

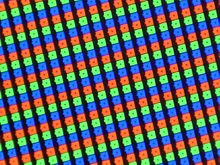

jedes Auge ein anderes erreicht; durch Linsenraster oder (häufig schräg gestellte) Streifenmasken wird das Licht einzelner Pixel in verschiedene Richtungen vor dem Bildschirm abgelenkt. Durch die Aufteilung der Bildschirmfläche auf zwei ineinander verschachtelte 3D-Teilbilder halbiert sich die Horizontalauflösung pro Auge.

Bei einem Multi-View-Display werden mehr als 2 Teilbilder dargestellt, gebräuchlich sind bisher 5-9, teilweise wurden auch 24 und 64 versucht, wodurch sich die seitliche Bewegungsfreiheit erhöht und die Bildqualität (horizontale Bildauflösung) entsprechend sinkt. Sie funktionieren ähnlich wie Wackelbilder, bei diesen Systemen können mehrere Benutzer das 3D-Bild sehen. Außerdem ist es möglich, ein wenig um Objekte „herumzuschauen“. Dabei entsteht ein Hologramm-ähnlicher Bildeindruck, aber für realistisch räumlich wirkende Objekte ist nur ein "volumetrisches 3D-Display" geeignet (erstmals patentiert 1941 vom schottischen TV-Pionier J.L.Baird). Für Werbezwecke oder den öffentlichen Bereich sind diese Verfahren am besten geeignet.

Bei einem Single-User-Display, muss sich der Kopf des Benutzers an einer sehr eingeschränkten optimalen Position befinden (Sweet Spot), um einen korrekten Stereoeindruck zu bekommen. Manche Displays können begrenzt seitliche Kopfbewegungen ausgleichen, indem der Nutzer per Videokamera verfolgt wird (sogenanntes Eye-Tracking oder Head-Tracking) und die Darstellung so geändert wird, dass die „Verteilung“ der Bilder auf die Augen wieder stimmt.

Ein Problem von autostereoskopischen Displays ist wie bei Stereo-Bildern, dass die Linse des Auges nicht auf die wahrgenommene Tiefe, sondern auf die Entfernung des Displays scharfgestellt werden muss, was zunächst zu Irritationen führt, aber auch trainiert werden kann (mit der Zeit entspannteres Sehen). Personen mit Einschränkungen der räumlichen Wahrnehmung (z.B. ein Auge blind, Schielstellung) können in der Regel keine Form der Stereo-3D-Darstellung nutzen.

Siehe auch

- 3D-Display

- Autostereoskopie

- Raumbildprojektion

- 3D-Brille

- Dichoptisch, Stereoskopisches Sehen, Binokularsehen, Raumwahrnehmung

Weblinks

- Deutsche Gesellschaft für Stereoskopie

- Autostereoskopische 3D-Monitore heise.de zur CeBit 2000

- Video Fraunhofer HHI: Dreidimensional sehen ohne Datenbrille

Wikimedia Foundation.