- Solutréen

-

Solutréen

Zeitalter: mittleres Jungpaläolithikum Absolut: 24000/22.000 - 18.000/16.500 v.Chr. Ausdehnung Westeuropa, Zentraleuropa und Osteuropa Leitformen Blattspitzen, Lorbeerblattspitzen, Weidenblattspitzen und Kerbspitzen

Das Solutréen ist eine archäologische Kultur des Jungpaläolithikums, die während des letzten Kältemaximums der Weichseleiszeit von etwa 22.000 bis 18.000 v. Chr. in Westeuropa verbreitet war. Der namengebende Fundort liegt bei Solutré-Pouilly, nahe Mâcon im Département Saône-et-Loire (Burgund, Frankreich). Der Fundplatz liegt unterhalb eines markanten Felsens, der aus einem tektonisch schräg gestellten fossilen Korallenriff besteht und weithin als Geländepunkt sichtbar ist. Die Ausgrabungen in Solutré wurden im Jahre 1864 begonnen. Die Kulturstufe des Solutréen wurde 1866 von Édouard Lartet und Henry Christy eingeführt.

Inhaltsverzeichnis

Zeitliche Einordnung und regionale Verbreitung

Die zeitlich relativ kurze Epoche des Solutréen folgt ab zirka 21.000 Jahren BP recht abrupt auf das Gravettien, ohne dass sich ein langsamer und kontinuierlicher Übergang erkennen ließe.

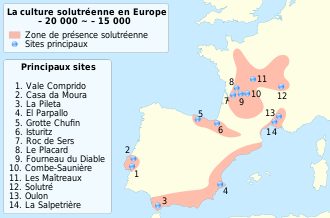

Früheste Fundschichten und datierbare Felsbilder des Solutréen liegen im Ardèche-Tal und vor allem im Périgord (Frankreich), seinem Hauptverbreitungsgebiet. Auch in Italien und in Belgien ist das Solutréen bekannt. Darüber hinaus war es in Kantabrien (Nordspanien) sowie an der spanischen Mittelmeerküste (nahe Valencia) und in Portugal verbreitet. Fundplätze dieser Zeit gibt es auch in Deutschland, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Russland, ohne dass jedoch ein genetischer Zusammenhang mit dem westeuropäischen Solutréen gesichert wäre.

Unter unklaren Umständen verschwindet das Solutréen gegen 17.500 Jahren BP ebenso plötzlich wieder wie es aufgetaucht war, als nachfolgende Kultur etabliert sich das Magdalénien.

Klima und Tierwelt

Klimatisch fällt das Solutréen noch in den kältesten Abschnitt (Würm III) der Würm-Eiszeit. Das Untere und das Obere Solutréen waren sehr kalt und trocken. Im mittleren Solutrénen herrschten die etwas gemäßigteren und feuchteren Bedingungen des Laugerie-Interstadials, im abschließenden Solutréen die des Lascaux-Interstadials.

Die Fauna wurde eindeutig vom Rentier beherrscht, später gesellten sich Rind, Hirsch, Steinbock, Wolf, Mammut und das Solutré-Pferd hinzu.

Funde

Typisch für das Solutréen sind Gegenstände, die durch Abschlagen dünner Lamellen aus Feuerstein hergestellt wurden. Charakteristisch sind die mittels einer neuartigen Drucktechnik flächenretuschierten Blatt- und Kerbspitzen, wovon ein Depot von etwa 20.000 Jahre alten Blattspitzen in Volgu (nahe Digoin) gefunden wurde. Die im Musée Dénon in Chalon-sur-Saône ausgestellten, bis zu 40 cm großen, hauchdünnen (fünf bis sechs Millimeter dicken) Spitzen zählen bis heute zu den eindrucksvollsten Steingeräten des gesamten europäischen Paläolithikums. Natürlich blieben auch viele Geräte aus dem Aurignacien weiterhin in Gebrauch, insbesondere Schaber. Seltener finden sich Stichel, Rückenmesser und Bohrer - ebenfalls oft mit Rand- und Flächenretuschen versehen.

In Frankreich lässt sich eine Vierteilung in Unteres Solutréen, Mittleres Solutréen, Oberes Solutréen und End-Solutréen (franz. Solutréen final) anhand des Fundinventars vornehmen. An einigen Fundplätzen wird ein nur Proto-Solutréen vorangestellt. Leittypen der Substufen sind folgende Projektilspitzen:

- Proto-Solutréen: unregelmäßige, nur recht wenig retuschierte Blattspitzen

- Unteres Solutréen: einfache, glatt gearbeitete Doppelspitzen

- Mittleres Solutréen: doppelseitig retuschierte Lorbeer- und Weidenblattspitzen

- Oberes und End-Solutréen: Kerbspitzen, die leichter aufgesetzt werden konnten

Geschossspitzen für Wurfspeere etc. wurden aus Geweih oder Knochen hergestellt.

Mit dem Niedergang der Kulturstufe des Solutréen verschwanden auch die für sie typischen, hervorragend gefertigten Blattspitzen, um dann später im Neolithikum (Pfeilspitzen) und in der Kupferzeit (beispielsweise Dolche des dynastischen Ägyptens) wieder aufzutauchen.

Entdeckungen und Erfindungen

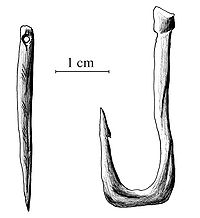

Die Erfindung der aus Knochen hergestellten Nadeln mit Öhr im Oberen Solutréen erleichterte das Nähen der (Fell-)bekleidung. Auch treten erstmals Lochstäbe auf.

Riesige Feuerstellen fanden sich, bis zu 18 x 9 Meter groß, auf denen mehrere Tiere gleichzeitig gebraten werden konnten. Fast alle gefundenen Knochen sind zur Gewinnung des Knochenmarks aufgeschlagen worden. Beim namensgebenden Solutré fand man an einem steilen Berghang die Knochen von über 100.000 Wildpferden.

Bemerkenswert ist der Fund einer von Steinen umringten viereckigen Hütte am Fourneau du Diable bei Bourdeilles (Dordogne).

Kunstwerke

Weit vom Eingang entfernte Höhlenbereiche wurden erkundet, was sich etwa an Felszeichnungen und Reliefs von Tieren zeigt. Auch Kleinkunst findet sich: Gravierte Knochen, bemalte Steinplättchen mit Figuren und Ohrgehänge, weisen auf ein entwickeltes Kunstverständnis hin.[1] Es fehlen allerdings fast vollständig Vollplastiken.

Schön gearbeitete Tierreliefs stammen vom Roc de Sers (Charente) und vom Fourneau du Diable. Als recht seltene Tierdarstellungen fungieren Moschusochse und Raubkatzen.

Fundstätten

- Frankreich

- Bidon (Höhle) - Ardèche

- Chabot (Höhle) – Gard

- Cussac - Dordogne

- Gorge d'Enfer (Höhle) - Dordogne

- Höhle von Isturitz (Höhle) – Pyrénées-Atlantiques

- Jeans-Blancs (Abri) − Dordogne

- La Grèze (Höhle) − Dordogne

- Lascaux - Dordogne

- Laugerie Haute − Dordogne. Enthält das vollständigste Profil des Solutréen.

- Laussel - Dordogne

- La Mouthe - Dordogne

- Fourneau du Diable (Abri) - Dordogne

- Pataud (Abri) − Dordogne

- Roc de Sers - Charente

- Solutré-Pouilly - Saône-et-Loire. Typlokalität.

- Volgu − Saône-et-Loire

- Spanien

- Chufin (Höhle) - Santander

- El Castillo (Höhle) - Kantabrien

- Parpalló (Höhle) - Valencia

Literatur

- Adrien Arcelin: Les fouilles de Solutré. Mâcon 1873.

- H. Breuil: Quatre cents siècles d'art pariétal. 1952.

- F. Djindjian, J. Koslowski, M. Otte: Le Paléolithique supérieur en Europe. A. Colin, 1999, ISBN 2-200-25107-6.

- Ph. Smith: Soulutréen en France. Bordeaux 1966.

Weblinks

Commons: Solutréen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Solutréen – Sammlung von Bildern, Videos und AudiodateienAnmerkungen

- ↑ Etwa in der ostspanischen Parpalló-Höhle, wo sich etwa 5000 Steinplatten mit Tierfiguren fanden.

Kategorien:- Archäologische Kultur (Jungpaläolithikum)

- Archäologische Kultur (Europa)

Wikimedia Foundation.