- Sound Blaster

-

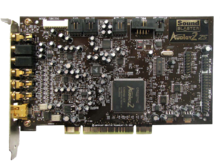

Sound Blaster ist ein Markenname von Creative Labs. Speziell in den 1990er-Jahren waren Sound-Blaster-Zusatzkarten für IBM-kompatible PCs weit verbreitet. Zu jener Zeit hatten diese Computer lediglich Hardware für einfache Piepsgeräusche, meistens mit einem einfachen, eingebauten Lautsprecher. Erst Zusatzkarten ermöglichten die Ausgabe von Klang in Hi-Fi-ähnlicher Qualität. Die meisten Spiele konnten Musik und Geräusche nur auf Sound-Blaster- und kompatiblen Karten ausgeben.

Die Sound-Blaster-Karten waren nach der AdLib die ersten Soundkarten für IBM-kompatible PCs, die eine große Verbreitung erreichten. Der Hersteller Creative Labs etablierte einen De-facto-Standard für IBM-PC-Soundkarten. Vor allem bei Spieleanwendungen unter MS-DOS erfreuten sich die Sound-Blaster-Karten großer Beliebtheit.

Mit der Einführung von Microsoft Windows und einem Treibermodell war es möglich, praktisch beliebige Zusatzkarten zu verwenden, sofern der Hersteller einen Windows-Treiber lieferte. Dadurch sank die Dominanz der Sound-Blaster-Karten rapide.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

1989 brachte Creative Labs die erste Sound-Blaster-Karte heraus. Die Fertigung in Fernost und das relativ einfache Hardwaredesign ermöglichten es, die Karte zu einem vergleichsweise niedrigen Preis anzubieten. Dazu kam ein erfolgreiches Marketing.

Die Sound-Blaster-Karten verfügten über einen D/A- und A/D-Wandler für Ausgabe und Aufnahme von Audiosamples, einen zum Konkurrenten AdLib kompatiblen FM-Synthesizer (Yamaha YM3812), einen Ton-Mixer und einen flexibel programmierbaren digitalen Signalprozessor zur Steuerung der Ausgabe und Aufnahme von digitalen Samples. Außerdem war meist eine Gameport-Schnittstelle zum Anschluss von Spiel-Eingabegeräten integriert, an die alternativ auch MIDI-Geräte angeschlossen werden konnten. Die ersten Sound-Blaster-Karten konnten noch optional mit CMS-Chips ausgestattet werden, um Kompatibilität mit der älteren Game-Blaster-Karte zu erreichen.

Zeitweise – beginnend mit der Sound Blaster 16 – wurde eine 26-polige Wave-Blaster-Schnittstelle verbaut, um die Klangerzeugung der Sound-Blaster-Karte mittels Aufstecken einer Wavetable-Platine um die Wavetable-Synthese erweitern zu können. Creative Labs legte die Spezifikationen der Schnittstelle offen, so dass die Sound-Blaster-Karte außer mit den Creative-Labs-eigenen Wave-Blaster-Platinen (Versionen 1 und 2) auch mit klanglich meist deutlich besseren Erweiterungskarten von Drittanbietern ausgestattet werden konnte (z. B. Yamaha DB50XG, Roland SCB-7, Roland SCB-55).

Die Sound Blaster AWE32 bot erstmals einen programmierbaren Wavetable-Synthesizer gleich auf der Karte selbst. Bedingt durch den integrierten Synthesizer belegte die AWE fast die maximal erlaubte Baulänge für ISA-Karten im Rechner. Als Synthesizer diente ein EMU8000-Chip von E-MU Systems. Über zwei Steckplätze konnte das Wavetable-RAM nahezu beliebig mit kostengünstigen SIMM-Modulen erweitert werden. Die Instrumente im Wavetable mussten zunächst in den Speicher geladen werden, bevor man diese zum Beispiel mit einem MIDI-Sequenzer verwenden konnte. Weitreichende Sysex-Befehle und MIDI-Control-Daten ermöglichen sogar eine Steuerung der AWE direkt über den Sequenzer. Ein mitgelieferter umfangreicher Editor (Soundblaster Vienna) erlaubt auch die Erstellung von eigenen Wavetables.

Ein großer Vorteil war auch die Möglichkeit des direkten Speicherzugriffs (engl. Direct Memory Access, DMA). Dabei holt sich der digitale Signalprozessor die Audiodaten selbstständig, d. h. ohne Unterstützung durch den Hauptprozessor, aus dem Arbeitsspeicher des Rechners. Dieser Vorgang nennt sich DMA-Transfer. Vereinfacht formuliert muss der Zentralprozessor die Tonausgabe lediglich anstoßen, indem er dem Signalprozessor mitteilt, wo sich die Audiodaten im Arbeitsspeicher befinden. Danach muss unter Umständen nur in regelmäßigen Zeitabständen dafür gesorgt werden, dass dem Signalprozessor dort auch eine ausreichende Menge an Audiodaten zur Verfügung steht. Um das sicherzustellen, hat der Signalprozessor die Möglichkeit, rechtzeitig, bevor die Audiodaten zur Neige gehen, eine sogenannte Interrupt-Anforderung auszulösen. Das ist auch der Grund, warum Soundkarten einen sogenannten IRQ-Kanal beanspruchen. Auf diese Anforderung hin kann der Hauptprozessor neue Audiodaten in den Arbeitsspeicher nachladen und dem Signalprozessor mitteilen, wo sich diese dort befinden. Für die kontinuierliche Ausgabe von Audiodaten kann sich dieser Vorgang beliebig oft wiederholen, ohne den Hauptprozessor übermäßig zu belasten.

Viele NoName-Hersteller waren bald gezwungen, Sound-Blaster-kompatible Soundkarten zu bauen, da ein eigener Standard sich auf dem Markt aufgrund mangelnder Software-Unterstützung nicht hätte behaupten können. Nur wenige Hersteller – wie etwa Gravis mit der Gravis Ultrasound und MediaVision mit der „Pro Audio Spectrum“-Reihe (PAS) – trotzten diesem Trend. Als MS-DOS jedoch als Plattform für Computerspiele seine Bedeutung verlor, spielte der Sound-Blaster-Standard keine große Rolle mehr, da Windows Hersteller-unabhängige Programmierschnittstellen bietet (z. B. DirectSound).

Modelle

Wichtige Serien mit einigen Modellen in chronologischer Reihenfolge, die für den Erfolg des Sound-Blasters verantwortlich waren:

- Sound Blaster 1.0 (CT1320A)[1]

- Sound Blaster 2.0

- Sound Blaster Pro 1.0

- Sound Blaster Pro 2.0

- Sound Blaster 16

- Sound Blaster AWE 32/64

- Sound Blaster 128 (verschiedene Modelle, u.a.: Vibra, CT4810, CT5803)

- Sound Blaster Live! 128/512/1024/Player/Value/5.1/24-bit

- Sound Blaster Audigy mit Audigy 2, 2 ZS und 4 Pro

- Sound Blaster X-Fi (XtremeAudio/XtremeMusic/Platinum/Fatal1ty FPS/Elite Pro/XtremeGamer Fatal1ty Professional Series/XtremeGamer)

- Sound Blaster X-Fi Titanium/Titanium Fatal1ty Pro/Titanium Fatal1ty Champion

Die ersten Soundkarten wurden über den XT-Bus und den ISA-Bus betrieben. Ab dem Sound Blaster 16 gab es dann auch Modelle für den PCI-Bus und in späterer Folge für USB und für PCI-Express. Für Notebooks gibt es ein Modell für den PC-Card-Slot und eines für ExpressCard. Bei den meisten Modellen gab bzw. gibt es verschiedene Versionen, die sich an verschiedene Anwendergruppen richten.

Heute stellt die Sound-Blaster-Serie eine Reihe von Soundkarten für den mittleren und oberen Anwenderbereich dar, der von der aktuellen X-Fi-Serie komplett abgedeckt werden kann.

Dedizierte Soundkarten, wie z. B. die Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio tragen zur Verbesserung des Klangerlebnisses gegenüber typischen Onboard-Soundchips bei. Zusätzlich sind Modelle erhältlich, die für spezielle Anwendungsbereiche wie Computerspiele (Xtreme Gamer), Musikbearbeitung (Xtreme Elite Pro) oder für das Musikhören und die DVD-Wiedergabe (Xtreme Music) optimiert sind. Einige Modelle besitzen eine Frontblende, über die noch zusätzliche Geräte angeschlossen werden können. Für professionelle Anwendungen existieren eine Reihe von Produkten der Tochtergesellschaft E-MU.

Zum Lieferumfang der Karten gehören, abgesehen von den ersten Modellen, die vor Windows auf den Markt kamen, Treiber für Windows, in früheren Zeiten auch für MS-DOS. Linux bietet seit Kernel 2.6 Unterstützung für die meisten Karten, wobei in einigen Fällen nicht alle Funktionen genutzt werden können. Für ältere Kernelversionen sind die Treiber separat im ALSA-Projekt verfügbar.

Einzelnachweise

- ↑ shock__: CT1310 model number for the Soundblaster 1.0 – a myth?. In: The Vintage Computer Forums. Vintage-Computer.com, 9. Februar 2011, abgerufen am 12. Februar 2011 (englisch).

Weblinks

Wikimedia Foundation.